|

★第2次 怪獣大戦争 第3章 統合ナンバー:EC-C20201(CE03) |

|

昼過ぎ、鳥居は霞ヶ関にあるUNA支部に来ていた。

移転した元科学技術庁のビルの中に、その事務所は存在する。

ニューヨークのシャトル惨事を知り、先輩である飛行士・神崎の安否を確認するためだ。

しかし現時点では、詳しいことは何も分からなかった。

「そう言われても、今は何にも分からないんです」

鳥居に聞かれたUNA職員の桂川洋平は、困ったという顔をした。

仕方ないと言えば仕方ない……事故が起きてから、まだ数時間程度しか経っていないのだから。

「出来るだけ早くでいいんです。ぜひ安否を知りたくて……」

鳥居は気が気でなかった。

彼の焦っている様子に、桂川は首をかしげた。

「でもどうして、神崎飛行士にそんなにこだわるんですか?」

「……自分の、先輩なんです。たった1年だけだったんですけど、素晴らしい方で……」

「そうでしたか。今は彼の無事を祈るしかありませんね」

「ええ、それしかありません」

鳥居がいる2階の総務課の奥では、ひっきりなしに電話が鳴っていた。

|

第2次 怪獣大戦争

〜復讐者襲来〜

★ 第3章―謀略の綻び ★

|

◆第1話 復讐計画の隙

小さく溜息を吐いた鳥居は、先ほどから気になっている、外の群集について尋ねた。

UNA支部に関係があるのか、鳥居が事務所に入る時にも妙な注目を浴びた。

「……ところで、外にどうしてあんなにマスコミや警官が、集まっているんですか?」

「知らなかったんですか、鳥居さん? 今日、ここにザイエフ氏が来るんですよ」

桂川は驚いたように言った……“有名な話”だったからだろう。

「ザイエフ氏って、ソ連の外相ですよね、確か……でもどうして」

「欧米との対立もあって、まだソ連にはUNA支部がないんです、それはご存知ですよね」

「そうらしいですね、冷戦もいつになったら終わるのか……」

「それで視察に……あ、ホラ。 多分、今来たハイヤーがそうですよ」

桂川が指差す方向を見ると、前後を護衛の車両に挟まれた黒塗りのハイヤーが、ビルの方に向かって走ってくるのが見えた。

ハイヤーは間もなくUNA支部に到着する……中から出てきたのは、

先日来日したばかりのソ連の外相に当たる政府高官、ザイエフ・レニンスキーである。

目的は世界の頭脳と科学情報が結集される、UNAの視察である。

西側諸国との軋轢から、ソ連には未だUNA支部が存在しなかった。

アメリカやヨーロッパは冷戦情勢もあってか、国連傘下のUNAであっても、

ソ連の外交視察に難色を示していた中、代わって視察を引き受けたのが日本だったというわけである。

ザイエフは笑顔で、出迎えた支部長の中嶋秋雄と厚い握手を交わし、2言3言、何かを言った。

どうやらロシア語らしい……側にいる通訳が中嶋に、ザイエフの言った内容を英語で伝えた。

報道陣らが取り囲もうとするが、屈強なSPや警察が壁となってそれを阻止している。

鳥居らが2階の窓から見下ろす中、ザイエフは報道陣をかき分けてビル内に入ろうとした。

その時だった。

金髪の男性が報道陣を押しのけ、ザイエフに突撃してきた。

事態に気付いたSP達が割って入るよりも一瞬早く、男はザイエフに衝突した。

ザイエフの顔が引きつり、小さな呻き声を上げた。

「くそ!こいつを引き離せ!」

すぐにSPが男を引き離したが、事態は予想以上に悪化していた。

金髪男は鋭いサバイバルナイフを握り、そしてその刃には鮮血が付いていた。

その血がザイエフの血だと分かるのに時間はかからなかった――ザイエフが呻き声と共に、がっくりとヒザをついたからである。

ヘソ辺りを押さえる、その手にも鮮血が付き、白いシャツに赤いシミが広がっていく。

「ザイエフ外相!」

SPの1人が、ザイエフの傷口を押さえに屈み込んだ。

サバイバルナイフは元々軍用……果物ナイフとは比較にならないほど鋭利な武器である。

油断していると、刺された当人の自覚よりも先に、致命的な出血を招くほどだ。

「おい!すぐに救護班を!」

リーダーらしきSPが、UNA職員を指差しながら怒鳴った。

降ってわいたソ連外相の暗殺未遂騒動に、UNA支部前は騒然となった。

後ろから取り押さえられた金髪男は、暴れながら英語で喚き散らしていた。

早口だったが、英仏独3ヶ国語をマスターしている鳥居はその一部を聞き取ることができた。

どうやら、ソ連の悪口を言っているらしい。

最近の東西協調ムードとは裏腹に、ソ連は密かにワシントンの核攻撃計画を進めているだろう、

UNAの科学技術を独占して、世界征服を狙っているだろう……など云々。

「くたばれ、共産主義の家畜め。貴様は平和の敵だ!」

「えぇい、大人しくしろ!」

「くそ、こいつ大して大柄じゃない癖に、妙に力がありやがる!」

暴れる金髪男を拘束する力を腕に込めながら、SP達が怒鳴った。

「お前らも共産主義の家畜だ!そいつを殺せ!殺すんだ!」

尚も暴れながら金髪男が喚き散らす。

現場を取り巻く報道陣も、半ばパニック状態になっている。

「なんて事を……鳥居さん?どうしたんですか?」

青ざめて眺めていた桂川は、鳥居の表情の妙な変化に気付いた。

「あの女……」

奇妙な気配を感じた鳥居は、ビルの向かいにある路地に目を向けていた。

「――え、女?」

桂川も、鳥居と同じ方向に視線を合わせた。

すると黒髪の美女が現場を眺め、そして身を翻して去っていくのが見えた。

一瞬だったが、鳥居はその美女と、昨夜谷沢と料亭から出てきた美女とを結びつけた。

金髪と黒髪の違いはあるが、見間違いではないという確信と共に。

「あの女ですよ。前にも見たことがある」

「前にもって…… 一体どこで!?」

突然のことに、桂川はまだ思考の整理がついていないようだ。

まさか、谷沢刺殺や今回のザイエフ暗殺未遂に、彼女が絡んでいるのではないか。

となると、昨夜出遭った果物ナイフの彼女は、谷沢刺殺の犯人ではないかも知れない。

「すいません、ちょっと警察に行ってきます」

「えっ!? ちょっと鳥居さん、一体どうするつもりですか!?」

そう思った鳥居は、桂川に別れを告げ、警察署へと向かった。

「えっ……犯人じゃない?」

「えぇ、そうです」

UNA支部のビルから数ブロック離れた警察――警視庁のビルにて。

あの時女性を連行しに来た2人の刑事のうち、フィールドジャケットを着ていた刑事が話した。

よほど気に入っているのか、今もそのジャケットを着ている。

「谷沢の死因になった、ナイフを調べたんですよ……ナイフは近くの雑貨店で買ったモノで、ほぼ同時期に2個売れてるんです。

防犯カメラには2人の客が映ってましてね、彼女に聞いて見たんですよ。

すると彼女も、後姿だがこの女を目撃していると言うではないですか」

そこでジャケット刑事は一拍置いた。

「……もっとも、彼女も谷沢に個人的な恨みがあったようですけどね……恨まれ易い人物だったから、あの旦那は」

「そうでしたか……」

すると、ジャケット刑事が、何かを思いついたというような顔をした。

「そうだ。あなたもついでに見て頂けますか?その女と防犯カメラの女は、同一人物かも知れない」

「そうですね、見てみましょう」

――鳥居の証言もあって、彼女は釈放を許された。

実は警察も、彼女を容疑者とは断定しておらず、単に怨恨が動機になった可能性から、

彼女を一時的に拘束して聴取していただけだったのである。

そして鳥居の証言から浮上した女性と、釈放された彼女が果物ナイフを購入した雑貨店で、

全く同じナイフを購入した女性が同一人物であることが、雑貨店の防犯カメラに残された映像から特定されたのであった。

どうやら――“真犯人”は最初から彼女に、容疑を転嫁させる魂胆だったらしい。

「心配する必要はありませんよ、彼女はシロです。ホテルからは目撃者も指紋も出ませんでしたから」

「そうですか……良かった」

鳥居は安堵の息を吐き出した。

「その女、国際テロリストかも知れない。すぐその女を手配しましょう。ご協力、感謝します」

「いえこちらこそ、お役に立てて嬉しいです」

釈放された女性の名は、津田エリカ(絵里香)と言った……まだ20歳過ぎらしい、鳥居も大差はないが。

鳥居はエリカの釈放を歓迎するが、エリカの方は複雑な表情で鳥居を迎えた。

彼女自身は覚悟を決めて谷沢の“業”を暴こうとしたのに、「鳥居の所為で」叶わなかったからだ。

折しも警視庁ロビーのTVでは、西海岸の惨事とザイエフの暗殺未遂事件を大々的に報道していた。

ザイエフの傷は幸いにも浅く、命に別状はないことが判明したが、

テロリスト捜索と警備強化に緊急配備が敷かれ、庁内は閑散としていた。

2人は、一緒にホテルへと歩いて帰ることになった。

幸い……ホテルは警視庁からそれほど遠くない、千代田区内にあった。

「……それにしても、不思議な人ね。初対面も同然なのに、何故私なんかに気を使うの?」

エリカは、怪訝そうに片眉を上げた。

「罪を犯しそうになってる人を見ると、我慢できなくてね。

それにほら君も、さっき僕を見て訴えてただろう? 『私はやってない』って」

鳥居がそう指摘すると、エリカはやや気まずそうに、前方に顔を戻した。

「あれは咄嗟だったから……それにしてもあなた、典型的な理想主義者ね。

そんな事やってると、身が持たないわよ。現実は一筋縄じゃ行かないんだから」

「……確かに、そうかも知れないな」

鳥居は同意して首を縦に振った。

思えばここに立っているのも、その現実のストレスで“休暇”をもらったからだ。

実はエリカの母親は、ムウ帝国やシートピアなど“古代人”の血を引く少数民族であり、

少数民族擁護に反対する勢力の過激派が起こしたテロ行為で、母親を失った過去があったのである。

その時捜査を指揮したのが谷沢で、すでに暴力団や裏の勢力とつながっていた谷沢は、

私欲から事件を未解決のまま封印してしまったのだ。

「私の母は、少数民族なの。インファント島出身」

「モスラの島だね……ということは、君はハーフなのか」

「そうよ。でも、10年前に死んだわ。テロだったの。少数民族を嫌う多数主義の過激派がいて、

突然民族集会を襲ったの。母は、まだ小さかった私をかばって、刺し殺されたわ……

けど、当時の警察はろくに調べないで、捜査を打ち切ったのよ」

予想を超えた重い話に、鳥居も表情が曇る……思わず、真っ青な空を振り仰いだ。

「……そいつは酷いな」

「その時の警部が谷沢。あの時、あいつは既にテロリストと癒着してたの」

エリカは、彼の名前を口にするのも汚らわしそうだ。

「訴えれば良かったのに」

「訴えたわ。でも当時は、警官の不祥事なんて理解されなかった。

今でもそうかも知れないけど……家は決して裕福じゃなかったから、資金なんかなかったし」

「それで、殺してやろうと思ったのか? でもそれじゃ、テロリストと同じだよ」

「そうね……確かに、あなたの言うとおり」

今度はエリカが同意した……だが、目尻にはかすかに、光るものがあった。

「でも……それじゃあなたは、親や恋人の敵を、許すことが出来るかしら?」

そう言って、エリカは寂しそうに横断歩道を渡って行く。

鳥居は返す言葉もなく、重い溜息を搾り出して立ち尽くすしかなかった。

|

|

◆第2話 謀略の発覚

地上が谷沢刺殺からザイエフ暗殺未遂まで、立て続けに起きた異変に大混乱になっていた頃。

神崎は所用を済ませ、次のシャトル到着まで休もうと、サイトSの仮眠室へと向かっていた。

しかし仮眠室モジュールへ入る直前、神崎は通路の先で挙動不審な男を目撃した。

神崎が男に声をかけると、男は明らかに動揺した顔を見せた……ますますもって怪しい。

「すいません。トイレの調子が良くないんですけど……」

「え?……ああ、そうですか。それではちょいと、調べて見ましょう」

男は神崎が指差した方向に、向かおうとした――しかし。

「おや、トイレなら向こうとそこの2か所しか無いですよね確か?」

神崎がやって来た方向には、トイレは存在しなかった。

すると男は、突然神崎に銀色の見慣れない小銃を突きつけ、不気味な笑みを浮かべた。

男が何か隠し事をしていると神崎は踏んでいたが、

銃を突き付けられることまでは考えていなかったため、ギョッとして反射的に両手を挙げる。

「ちょ、ちょっと……冗談はやめて下さいよ!」

「え? 冗談じゃないですよ、全然本気です」

その直後、男の作業服がビリビリと破れ、その皮膚もボロ雑巾のように崩れていく。

「あ、あれ?」

さすがに驚きを隠せない神崎の目の前に、黒光りする昆虫のような怪人が立っていた。

そう――この男はハンター星人の工作員だったのである。

「驚いたかな、地球人?」

ハンター星人工作員は、頭を左に少し傾け、神崎の反応を面白がるように言った。

ゴキブリのように長い触角が、頭の上でゆらゆらと揺れている。

「ほ、本物……なのか?」

「あぁ、そのものさ……まさに未知との遭遇、だな?」

だが、初めて見るエイリアンに我を忘れている神崎に油断した工作員は、

背後に立ったマイケルの気配に気付かなかった。

「まだ生きてる奴が残っていたとはな。だが、今度こそ終わりだ」

「――おい、貴様!」

その声と共に、マイケルが手にしたメーサー拳銃を発射した。

青白い集束されたマイクロ波の光線が、エイリアン工作員の真っ黒な背中を直撃する。

かすかな火花が飛び、2m以上ありそうな昆虫怪人の体がぐらり、とよろめいた。

「――ちぃっ、なんだ、他にもいやがったのか!?」

しかしそこは訓練された工作員か、振り向きざまに手にした銀色の銃の引き金を引く。

「この下等生物めが!」

赤い光線が通路を直進し、壁に当たって火花を放つ。

しかしマイケルは軍人の経験で咄嗟に物陰に隠れ、無事だった。

銃声で我に返った神崎は、運よく側にあった携帯用ボンベを引っ掴むと、

工作員の腕の細い肘関節を狙って、渾身の力で殴りつけた。

「うぐっ!」

工作員が銃を落としたその隙にマイケルが躍り出て、

ためらいもなく工作員の胸元の外骨格の“切れ目”を目がけ、畳み掛けるように数発の光弾を発射した。

「――ぎァっ……!!」

奇声のような悲鳴を上げて、黒い昆虫怪人がのけぞり、タップダンスを踊るように倒れ込む。

いや厳密には無重力だから、壁に叩きつけられたと言った方が正しいだろうか。

どうやら、勝負は決したようだ。

「ふん、今のダンスは最低だったな?」

そう言いながらマイケルは、取り落とした銃を向こう側に投げて、工作員から遠ざける。

そして、拳銃と視線を油断無く、倒れた工作員に向けながら、神崎の方へ近寄った。

「大丈夫か?」

「お陰さまでこの通り、ピンピンしてるよ」

「さっきのはナイスカバーだったぜ、意外と筋が良いなお前」

工作員は致命傷を受けているようだったが、まだ息はあった。

メーサー銃の光線を受けた胸や、神崎が殴りつけた肘関節から、緑色の体液が滲んでいる。

高い身体能力を持つが、関節は意外なほど脆いようだ。

「……まるでゴキブリだな」

しげしげと工作員を眺めながら神崎が呟き、マイケルも吐き捨てるように言った。

「おぉ、何て醜い顔だ……ゴキブリの方がまだ可愛いんじゃないのか?」

「マイケル、こいつは一体どうなってるんだ?基地の主任は……」

神崎が顔を上げると、相変わらず視線と銃を工作員に向けたまま、マイケルは軽く頷いた。

「死んでたよ。他の職員も、全員がな……最初っから、おかしかった」

「畜生、何てことだ……」

すると、工作員が何かを言おうとして咳き込み、口から深緑色の液体を吐き出した。

胸や腕の傷口から察するに、これが彼らの血液なのだろう。

「なんだよ、くそエイリアン。なんか言うならさっさと言いやがれ」

マイケルが苛立って言った。

「うかつだった……だが、ただでは死なぬ……貴様らも、道連れだ」

「ほう? 笑わせるな。 貴様はもう抵抗できないハズだぜ」

「残念……だったな。 既に、任務は……完了している。あと30分で……この基地は、消滅する」

「……ハッタリかな?」

不安そうな顔色を浮かべて、神崎が言った……マイケルはまだ動じた様子ではない。

「取り合えず聞いてみようじゃないか。おい貴様、一体何をした」

「クク、爆弾を……仕掛けたのさ……探して、みるがいい……だが解除は、不可能だ」

緑色の血まみれの笑みを広げながら、工作員はそう答えた。

「何でこんな事を……目的は何だ?」

「復讐だ……宇宙の、覇者に、逆らった報いを……今こそ、受けるがいい……!!」

工作員は、瀕死の重傷が信じられないほどの気迫で、喉を絞るように叫んだ。

“彼”はどうやら死を覚悟したらしく、途切れ途切れに、驚くべき情報を口にする。

「地獄への、土産に……教えてやろう。地球で……起きている事件も……我々の、復讐だ。

我々の、計画で……地球人共は、結束を失う。後は……とどめを……刺す……だけ……だ……」

工作員は最後の力を振り絞って力説すると、そのままがっくりと息絶えた。

「一体どういうことだ。地球で、何か起きているのか?」

「ああ、そうらしいな。とにかく、こいつが言う、爆弾ってやつを処理せねば」

やがて……2人は工作員が告げた、爆弾と思われるアンモナイト状の物体を発見する。

サイトSはそれほど広い基地ではない……隅から隅まで、10分もあればチェックが可能だ。

渦を巻く発光体は徐々に数を減らし、カウントダウンを行っていた。

「あったぞ……どうやら、コイツが例の爆弾らしい」

「どうだ、解体できそうか?」

「どうだかな……俺もエイリアンの爆弾は初めて見るんでね」

2人はしばらく爆弾をいじり回すが、解体の可能性が極めて低いことを知り、落胆する。

今まで冷静に振舞っていたマイケルも、深い溜息を吐いた。

「チッ……どうやら、無理そうだ。取扱説明書があれば良かったんだが」

「そんなの、どこにもないだろう」

「さっきまではあったんだよ……あそこにな」

マイケルはそう言って、工作員の死骸が転がる、連絡モジュールの方をしゃくった。

|

|

◆第3話 怪獣作戦決行

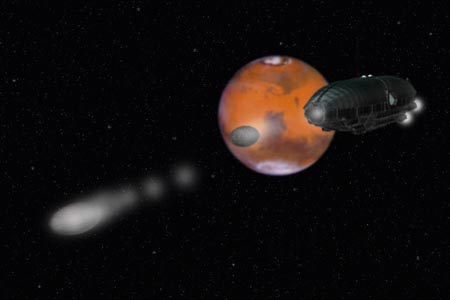

その頃ゾルクらが乗り込むガイレス級戦闘母艦は、木星軌道から移動を開始し、

既に小惑星帯を越えて火星軌道に差し掛かりつつあった。

太い葉巻状の影が、赤い惑星に不気味なシルエットを投影する。

「ゾルク司令官。間もなく本艦は火星軌道上に入ります」

戦闘空母の艦橋で、X星人乗組員が、コンソールの2つの画面を交互にチェックしながら報告した。

「全カプセルに異常無し。作戦第2段階への移行に支障無し」

今度はハンター星人乗組員が報告した。

カプセルとは、この“復讐計画”のメインディッシュである、

怪獣兵器ネオガイガンが搭載された、直径100mほどの物体である。

ネオガイガンは専用のチェンバーから出され、既にカプセル搭載を完了していた。

「宜しい。全くもってシナリオ通りだ」

司令官席に座るゾルクは、いよいよ始まる復讐作戦最大の佳境に、心を躍らせていた。

「司令官。地球工作班のダイアナから通信が入りました」

「来たな、繋げ」

乗員がコンソールを操作すると、司令官席の前に展開したレーダースクリーンが光を放ち、

地球で工作任務を続けている金髪の女性――ダイアナの顔が映し出された。

『ゾルク司令官、報告します』

「よし、計画の進捗を聞かせてもらおう」

『シャトルの科学者らは全員死亡、西海岸の工作とソ連外相の暗殺工作で情勢は混乱しています。

軌道上の宇宙基地の爆破も現在着実に進行中です』

「ふむ……これで第2段階にスムーズに移行できるな……ククク、ついにこの時が来た。

お前は引き続き任務を続行せよ。もう下がって宜しい」

ハンター式敬礼をしたダイアナの映像が消えると、画面は再び元のレーダースクリーンの映像に戻った。

「ではそろそろ、カプセルの射出と行こうか――」

「しかし司令官」

だが……艦長のザインが、ゾルクに異議を唱えた。

「……何かね?」

ザインに冷酷な視線を向けるゾルク……その目が「邪魔するな」と語っている。

「今、第2段階に移行するのは、時期尚早かと思われます」

「ほぉ……それは何故かな?」

薄笑いを浮かべるゾルク……しかし、その目は殺気すら帯びている。

だがザインは臆することなく、意見を続けた。

「まず、ソ連外相の生死が不明なこと、それから宇宙基地の爆破もあくまで現在進行形です。

これら、第1段階の計画の完遂を確認してから、第2段階を実行すべきで――」

「ほほぅ――時に貴様……いつから、私に指図できる身分になったんだ?」

ドライアイスのように冷え切ったゾルクの声が、ザインの意見を途中で遮った。

ゾルクは立ち上がり、ゆっくりとザインの前まで歩いて行く……空気が張り詰めている。

「……指図などしてはおりません。あくまで意見を申し上げたまで――」

「いつどこで何をするかは、私が決めることだ。誰が総司令官か分かっているのかね?

貴様は口を出すな、艦長は艦長の仕事をしておれば良い、これは命令だ」

なおも意見するザインの前に立ったゾルクは、殺気に満ちたオレンジ色の瞳でザインを見据える。

それ以上言えば処刑する――その目にそう書いてあった。

「……御意」

「忘れるでないぞ。よし、進めよ」

「艦橋より格納庫へ。作戦第2段階を直ちに始動せよ。繰り返す――」

艦内に作戦始動のサイレンが響き、乗員達が慌しく動き始める――その中で。

「ザイン艦長、貴様は退出せよ。少し頭を冷やして来い」

「……了解」

ザインは立ち上がると、無表情のまま司令室を出て行く。

だが――自室へと戻る通路を歩く途中、冷静なザインは珍しく、唇を噛んだ。

格納庫には、長径が100m余りある、いびつなジャガイモのような物体が置かれていた。

隕石のように見えるこの物体こそ、怪獣カプセルである。

途中で迎撃を受けるような事態があっても、怪獣兵器を目標に届けるためだ。

かつてはガイガンなど、宇宙空間を飛べる怪獣兵器がそのまま目標に向かって出撃したが、

度重なる失敗によって、カプセル方式に移行された経緯がある。

見た目こそ岩石のようだが、数千度の高熱に耐えることが出来る。

「第1カプセル、1番発射管に装填せよ」

「了解。第1カプセル、1番発射管への装填を開始します」

母艦の前後に設置されたカプセル射出装置のカタパルトに、2つのカプセルが設置された。

「5、4、3、2……第1カプセル射出!」

カタパルトを滑る鈍い音と共に小さな火花が飛び、1つ目のカプセルが宇宙に射出された。

その直後、母艦はゆっくりと水平に回転し、後部の第2発射管を前方に向ける。

再びカウントダウンが行われ、間もなく2つ目のカプセルも射出された。

カプセルは慣性飛行だけではなく、クレーターに偽装したスラスターで姿勢制御が可能だ。

2つのカプセルは淡い太陽光線を目印に、加速しながら地球への軌道を取る。

メインスクリーンに投影されたカプセルの映像を見ながら、ゾルクは両拳を強く握り締めた。

「諸君、いよいよ始まったぞ……輝かしき、勝利への船出だ」

|

|

◆第4話 証言者達の脱出

一方爆破が迫るサイトSでは、神崎とマイケルが生存の方法を探っていた。

工作員は職員を殺害する一方で、主だった機器の操作盤を破壊していた為、

脱出ポッドなどを操作することができなくなっていた。

アンモナイト型の爆弾も、ロープのようなものでモジュールの柱に括りつけられていた。

マイケルが試しに工具で切断を試みたが、びくともしなかった。

つまり……エアロックを開けて、爆弾だけを宇宙空間に捨てることも出来ないのである。

エアロックのすぐ横には、工作員自身が脱出するためのカプセルが置かれていたが、

アンモナイト爆弾と同じく、神崎達には操縦することが出来ない代物だった。

「……畜生、まさかこんな最期を迎えるとはな。くそエイリアンめ、敵ながら周到だぜ」

アンモナイト爆弾を恨めしそうに見ながら、マイケルが万策尽きたような表情を浮かべる。

ちょうど――墜落するスターラインに乗っていた飛行士達のように。

だが――神崎はまだ、諦めていなかった。

いや、厳密にはさっきまで「諦めかけていた」のだが、「あること」に気付いて、それに希望を託そうと考え始めていたのである。

「希望を捨てるな、マイケル。ここを脱出しよう」

「どうやって?脱出ポッドは、全てコンソールを破壊されているんだぞ、お前も見ただろ」

「なぁマイケル、宇宙遊泳の経験はあるか?」

「もちろん……ってお前、俺をバカにしているのか。永遠に漂流する気か?」

訝しむマイケルに、神崎は軽く笑って見せた。

「やけに余裕だな。悟りの境地にでも達したのか?それとも単に精神が壊れただけか?」

「まさか。実はこの外にもう1隻、非常用の宇宙船があるんだ」

「何だって!?そんな話、今まで聞いた事がないぞ!」

神崎が思い出したのは、サイトSの端に取り付けられた「退避用カプセル」のことだ。

もちろんそんな場所に隠れても、爆弾の破壊から逃れられる保障はない。

だがこのカプセル……実は、ただの退避用カプセルではなかった。

宇宙往還機SYシリーズの“初号機”、SY−0「ブルーホープ」だったのである。

「基地の端にある、非常退避用のカプセルを知ってるだろ?」

「……あのカプセルは、宇宙船だったのか?」

「SY−0だよ……実は、今思い出したんだが、まだ動くなら、あれで脱出できるハズだ」

SY−0は、SYシリーズの前身とされる、Pシリーズの面影を色濃く残している。

ロケットの先端を切り取ったような形で、それに4基の単段ブースターが付く構造だ。

SY−1「スターライン」デビューと共に主役の座を譲り、サイトSの退避用カプセルとして「再利用」される運命となったのである。

形状が単純であるためにサイトSと1体化しており、言われなければ宇宙船と分からない。

「それならさっさとそれに乗って、この棺桶から脱出しようぜ。長居は無用だ」

「その意見に1票」

2人はすぐに行動を開始した……迷っているヒマはない。

アンモナイト爆弾の電飾は、その数を3分の1ほどに減らしている。

ハンター星人工作員の証言が正しければ、タイムリミットまで10分切ったことを意味する。

あくまでも船外作業員退避用に設置されたもので、中からは乗り込めないが、

船外作業用の宇宙服は、予備が破壊されずに残っていた。

「奴もさすがに、ここまでは目が届かなかったらしいな」

宇宙服を神崎に手渡しながら、マイケルが言った。

SYシリーズの宇宙船は、専門の訓練を受けた飛行士でなければ容易に乗りこなせないが、

神崎はおあつらえ向きに、まさにそのSYシリーズ専属の飛行士だった。

運命の時間は刻々と迫っている……2人は宇宙服を着込み、

メインシャフトのエアロックを手動でこじ開けて、宇宙空間に出た。

シャフトには船外作業員用のステップが取り付けられ、作業員は命綱とステップで移動する。

「ハッチはそこだ」

マイケルが指差す方向には、確かにハッチがあった。

神崎は、体が回らないようにするための固定具に両足を差し込むと、

ハンドルを回転させてハッチを開き、先にマイケルを入れた後続いて入り、ハッチを閉めた。

2人がブルーホープに乗り込んだ時には、爆弾のカウントダウンは1分を切りつつあった。

「……狭いな。あのスターラインのルーツとは思えん」

マイケルがボヤいた。

「Pシリーズがベースだからな。ええと、マニュアルは……あったあった」

「おいおい、本当に大丈夫なんだろうな?」

「訓練は受けた。多分大丈夫だ」

ページをめくりながら神崎は言う……マイケルは不安そうに眺めるしかない。

「あのな……多分で生き残れたら、苦労しないんだよ」

「信じろって。自身はあるんだ」

訓練された記憶に従い、神崎は一部間違いながらもSY−0を起動させる。

軽い駆動音と船体の小刻みな揺れが、ブルーホープの「覚醒」を2人に知らせた。

「やった……動いたぞ!」

思わず破顔し、マイケルが歓声を上げた。

サイトSとSY−0を接続していた金属板がロケット噴射の圧力で吹き飛び、SY−0はゆっくりとサイトSを離れて行く。

「助かった……おぉ神よ、あなたを疑って悪かった」

「疑ってたのか!?」

「誰にも言うなよヤマト、信心深い奴に聞かれるとまずい」

安堵感からか、マイケルがやや照れ隠しのように言う。

「そう言えば、初めて下の名で呼んでくれたな」

「そうだったか?余り覚えてないね」

その直後、カウントダウンが終了し、アンモナイト型の爆弾は閃光を放った。

真空の宇宙空間で、人類が無重力の世界に築いた拠点が、火花を放って砕け散っていく。

数秒の後にサイトSは音も無く粉々に爆砕し、ブルーホープは四散する破片を交わしながら、

エンジンの機嫌を伺うように加速しつつ、地球への再突入の進路を取った。

|

|

◆第5話 陸の守護神海へ

神崎達が生死の境界から脱した頃――沖縄本島南部の農村にて。

帽子を被った茶髪の青年が自転車で農道を走っている――アレックスだ。

昨日グアム経由で那覇に到着したばかりである。

実は海底基地に向かうセグトやダイアナと、グアム国際空港ですれ違っているのだが、

もちろんアレックス自身は知る由もない。

自転車は村役場の横にあった、レンタルサイクルショップで借りたものだ。

車体にはゴーヤ――ニガウリのマスコットが描かれている。

アレックスの目的は、村の古老が伝える「山の守護神」の取材。

その正体は、17年前――1974に出現した金色の毛の巨獣、通称“キングシーサー”だ。

実はインファント島を離れる際、沖縄にも「モスラの同胞」が眠っていると、

小美人――エル姉妹から聞かされたのが、きっかけだった。

それがキングシーサーであることを彼女らは断定こそしなかったが、

沖縄に眠る伝説の巨獣と言えば、キングシーサーくらいしかいないだろう。

“自称怪獣マニア”のアレックスが、この話を聞いて行かないという選択肢は無い。

「この先のアズミ山さぁ。大昔の守護神が眠ってると、ワン(俺)もおばぁから聞かされた」

「それって、もしかしてキングシーサーの事ですか?」

「きんぐ? ……あぁそう言や、そんな風に呼ぶ連中もおるさねぇ」

村役場を訪れた古老の1人らしき人物は、アレックスの質問に快く答えてくれた。

碧眼の典型的なドイツ人の姿に最初はかなり狼狽したが、

アレックスが流暢な日本語で話しかけると、すぐに愛想よく応じてくれたのである。

世界を騒がせる事件の数々も、ジャーナリストであるアレックスの耳には当然入っている。

しばらく静かだった怪獣達が、そぞろ眠りを覚ましそうな気配も感じていた。

不謹慎ではあるが、アレックスは内心、ワクワクしていたのだ。

“守護神が眠る”と言われる問題の場所、地元では「アズミ山」と呼ばれる丘陵が見えてきた。

古老の話によれば、この山は琉球列島に古代栄えた王朝に由来するという。

もっとも“昔話”をする古老は方言がきつく、役場職員の通訳が必要だったようだ。

だが“語り部”として振舞う際の古老の立ち居振舞いには、威厳のようなものが感じられた。

アレックス自身には“霊感”の類はまるでなく、古老の言葉も直接は分からなかったが、

それでも「惹き付ける何か」をアレックスは感じ取っていたようである。

丘陵を迂回する大きなヘアピンカーブに、アレックスの自転車が差し掛かった時であった。

突然、大地を強震が貫いた。

不意を付かれたアレックスは、もんどりうって自転車もろとも地面に叩き付けられた。

一瞬気が遠くなったが、すぐに気を取り直して身を起こす。

そのアレックスの目の前に、突如2mはあろうかという大岩が転がり落ちてきた。

「――ひえぇえぇ!?」

幸いアレックス自身は間一髪で交わしたものの、置き去りにした自転車が押し潰された。

そして自転車の弁償代を考える余裕もなく――アレックスを巨大な影が覆う。

「あぁ……レンタルなのにこれ……って、今度は何だ!?」

見上げたアレックスの視線の先――もうもうと立ち込める土煙の上に、

金色の体毛に覆われた、巨大な毛むくじゃらの頭が覗いた。

風貌はライオンに似ているが、脚や腹にはウロコを思わせる硬い組織がある。

それはまさしく、キングシーサーだった。

呆気に取られ、息を呑むアレックス。

キングシーサーは唸り声を響かせ、地響きを立てながら、4本脚で東へと歩いて行った。

まるで……何かに引き寄せられるかのように。

「あいつが……キングシーサーか……」

アレックスはしばし見とれていたが、途中で撮影することを忘れていることに気付いた。

慌ててカメラを構えたが、既にキングシーサーの姿は、隣にある別の丘陵の奥に消えていた。

まるで地雷が炸裂するような、大地を踏みしめる足音の余韻だけを残して。

「司令官――怪獣が現れました!」

嘉手納基地にスクランブルが発令されたのは、それから数分後のことだった。

たまたま訓練飛行中の海軍機が、丘陵地をのし歩くキングシーサーの姿を発見したのである。

「キングシーサーか……?」

嘉手納基地司令官、サミュエル・クロード少将の問いに、連絡将校は「はい」と頷く。

17年前にも出現したことがあるため、前例のない事態ではないが、

脚の速い4本足の怪獣は、状況次第ではゴジラのような2本脚の怪獣より厄介である。

前回は農村地帯からそう遠くは動かなかったが、今回はそうではないのも緊張を後押しした。

しかもキングシーサーの進行方向は、基地の敷地の外縁と重なっていたのである。

すぐに緊急警戒態勢が敷かれ、海兵隊員達が素早く武装して基地の周辺部に展開する。

その背後からは小型ミサイルを積んだ装甲車が数台、護衛に付いていく。

基地内部でも、AH1コブラを始め、対地攻撃に強い対戦車ヘリが次々にスタンバイを整える。

もちろん相手は怪獣だ……コブラ1〜2編隊で撃滅できる存在でないことは彼らも承知の上。

コブラ部隊の背後では、F18ホーネット戦闘爆撃機もタキシングを始めていた。

『キングシーサーは現在、基地東方10kmの低地を、南東に向かっています』

上空から監視している偵察ヘリ・シーホークの副操縦士の声が無線機から聞こえてきた。

ギリギリの所で基地に踏み込む可能性はないことが分かり、サミュエル司令官は胸を撫で下ろす。

「どうやら、基地に踏み込む事はなさそうですね司令官。良かった」

幸いキングシーサーは、進路を変えずに郊外を突っ切り、東岸の入り江から太平洋に入った。

そのまま犬掻きの要領で器用に泳ぎ出す……どうやら目的は、海の彼方にあるらしい。

海兵隊員が警告のために発射した発煙弾すら、キングシーサーは無視したからだ。

「だが、何故復活したんだ……今起こっている緊張と、何か関係があるのか?」

巻き上げられた土煙が立ち込める海岸地帯を眺め、サミュエル少将は不安な表情を浮かべる。

基地内の警戒態勢は解除され、海兵隊員達は通常任務に戻って行った。

|

|

◆第6話 守護神の覚悟

ハワイ・オアフ島にある国連事業団ホノルル宇宙基地。

UNA傘下にある地上最大の施設であり、本部センターもこのすぐ近くにある。

というよりも、この火山島こそ人類文明の先端テクノロジーに通じるUNAの中枢なのだ。

軌道上の宇宙基地・サイトSが爆破されたことは、この基地でもキャッチしていた。

基地内にあるレーダー設備だけでなく、ハワイ島にある天文台群も、宇宙基地の崩壊を捉えていた。

SY−1「スターライン」の墜落に続く“悲報”に、基地職員はすっかり意気消沈していた。

そんな基地の中央管制室に、突然予期せぬ一報が入ったのだ。

『こちらブルーホープ、こちらブルーホープ。ホノルル基地中央管制室、応答せよ』

魂が抜けたような表情で、ぼんやり椅子に座っていた通信課の女性職員は、

最初その意味が理解できなかった……混線による雑音だと思っていたようである。

『こちらブルーホープ、SY−0だ、ホノルル、聞こえるか?』

再び聞こえた通信に、職員の目に生気が戻った……思わずマイクにかじりつく。

「こ、こちらホノルル基地中央管制室!……あのすみません、もう1度言ってくれませんか!?」

通信の発信者は、SY−0「ブルーホープ」に乗っていたマイケルだった。

神崎が再突入に向けて操縦桿を握っているため、マイケルが無線機を操作しているのだ。

「こちらはSY−0ブルーホープ。――そうだ、サイトSの生存者だ。今から識別番号を送信する」

そう言うとマイケルは、コンソールのあるスイッチを押し上げた。

それから30秒ほどが過ぎたが、神崎とマイケルには永遠の時間のように思われた。

『……こちら、ホノルル……識別番号を、確認しました……ほ、本当なんですね?』

職員はまだ信じられないらしい……気持ちは分かるが、信じてもらわねばならない。

彼らが着陸許可を出さなければ、ブルーホープは無事帰還することができないのである。

マイケルの溜息に、神崎もつられるように深呼吸した。

「じゃあ、主任と変わってくれないか……責任者と話をしようじゃ――」

『こちらホノルル基地管制室主任、エドワード・バーンスタインだ、マイケルなのか!?』

無線機越しにも、誰かが職員からマイクを奪い取る物音が聞こえた。

興奮した声で通信してきたのは、ホノルル管制室総主任のエドワード・バーンスタインだった。

「バーンスタイン主任! そうです、マイケルです、機長は神崎ヤマト飛行士です」

『ヤマトもいるのか!?……分かった、今から誘導レーダーを照射する、ご苦労だった!』

無線機越しに歓声が上がるのが彼らにも分かった。

それを聞きながら、マイケルは皮肉交じりに呟くが、目は優しかった。

「畜生め、もう死んだと思われてたらしいな、俺達は……ホノルルも薄情だぜ」

「誤解が解けて何よりじゃないか……主任が気付いてくれて良かったな、よし航路入力を完了」

ブルーホープは、機首を地球に向けると、大気圏へ再突入を開始した。

電離層に入り、通信が途絶し、機体がガタガタと揺れる。

今は亡き“2代目”スターラインとは比較にならない……古い機体であるのが分かる。

「ひどい揺れだ!」

「無いよりマシさ!」

「あぁ、まったくだ!」

大声で言い合う機長と副機長……顔を見合わせ、狭いキャビンに大きな笑い声がこだます。

「無事に基地に辿りついたらどうする?」

「帰ってから考えるさ、今は目の前のことに集中しようぜ」

「あぁ、その意見に3票だ」

「そいつは大きいな」

マイケルの「3票」に神崎は再び笑った。

やがて揺れがおさまり、ブルーホープは成層圏の上層部を飛行していた。

まだ大気は薄いが、真っ青な空が心地良い。

「帰ってきたぞ」

「何年も帰ってこなかった気分だな、出発したのはほんの1週間前なのに」

しかしレーダー回復直後――ブルーホープのレーダーは飛行物体の接近を告げた。

「……ん?」

神崎が首をかしげる。

レーダーには物体の具体的なサイズが示されないが、まだ成層圏の上層部だ。

この高度ではジェット旅客機の類ではないし、新しいシャトルとも違うだろう。

「何だかよく分からないが接近している。かなり速いぞ」

「おいおい、さっきちゃんと基地に連絡したよな?」

「ああ。シャトルじゃないとは思うが、速いし、高いし……こいつはやばいぞ」

2人が不可解な顔をしているうちに、物体は更に接近する。

降下中の宇宙艇は簡単に姿勢制御できない……衝突すればもちろん、2人の命は無い。

「九死に一生を得たと思ったら……お次は何だ!」

レーダー画面に映る物体を睨み付けながら、マイケルが言った。

それはどんどん近付いてきており、針路を変更しようとしなかった。

そして数十秒後、半ば覚悟を決めた2人が乗るブルーホープのすぐ頭上を、

極彩色の巨大な羽虫状の生物態が、超音速で通過していった。

モスラだった。

2人は胸を撫で下ろすが、しかし何故――モスラがこの高度を飛行しているのか。

そんな前例は今まで、1度たりともなかった。

「モスラ……けどなんでこんな高空に。一体、何が起きているんだ?」

再び不安げな表情を浮かべた神崎に、マイケルが言葉をつなげる。

「まさか、あのくそエイリアンが言った『とどめ』と関係しているのか?」

その頃――インファント島では。

洞窟の入口で、原住民たちが空を見上げていた。

侍女の手の上には2人の小美人――エル姉妹が祈りを続けている。

良く響く祈りの歌に、侍女たちがコーラスを加える。

固い決意と覚悟を決め、子孫を残して旅立ったモスラを思い、祈っていた。

「……モスラ……」

祈りの最中、小美人は、空に向かってそう呼び掛けた。

|

|

| (第4章) |

|

【Meking Memo/設定補記】

2002年から2004年にかけて執筆(ただし完結は2005年頃だ)したエピソードを、2016年に再編したもの。

実は再編のきっかけは桂枝芽路氏の改修案であり、このテキストも編集して文体に組み込んでいる。

因みにどこかで聞いたようなセリフの多くは、桂氏の改修案にあったものである(笑)

昭和のゴジラシリーズのサイドストーリーとして構想したエピソードの“旧作13〜18章”の再編版であり、

宇宙人たちの破壊工作に遭遇しつつ、生き延びることになる神崎やマイケルが物語の重要な鍵を握るパートだ。

破壊工作の目撃者というだけでなく、ハンター星人の“弱点”もここでフラグを立てている。

軌道上の宇宙基地であるサイトSが破壊されるのもこの章であり、『怪獣総進撃』の逆フラグ回収となっている。

サイトSにくっついたSY-0は、ミールの1部だったソユーズ司令船がモチーフだ。

ソ連外相が暗殺されかける展開も、この出来事に世界列強が巻き込まれることを強調する狙いがある。

因みに1991年はソ連が崩壊した年であるが、本作ではその辺の史実は反映していない。

ただ冷戦末期の、ソ連が大人しくなってきた頃のイメージがあり、だから外相の来日も実現しているのだ(笑)

……今振り返れば、事件が起きる前に外相会談のシーンがあっても良かった気がするが(汗)

キングシーサーが「4脚で駆け回る」のも、本作独自の設定であるが、そもそも“彼”はシーサーの怪獣なので、

本家のように「2脚で歩く」方が実は奇妙なことなのだ(シーサーの彫像も2脚で立っているものはない)

着ぐるみ特撮の都合上、4脚怪獣の表現が難しいことはアンギラスなどにも言えることであるが、

2次創作小説までその“楽屋事情”に合わせる必要はないので、よりワイルドに表現した次第である。 |