|

★第2次 怪獣大戦争 第2章 統合ナンバー:EC-C20201(CE02) |

|

翌日。

小笠原経由で東京に戻った鳥居速雄は、都内のホテルに到着すると、ロビーで携帯電話を取り出した。

中部地方の実家に住む両親に、帰省の予定を連絡するのである。

「……そう、休暇をもらったんだ。1日ホテルで休んで、明後日には帰るよ」

だがその直後、母が発した言葉に、鳥居はわずかにうろたえた。

「……え!? ……いや、クビじゃないよ。母さん、それじゃシャレになんないよ。

もちろんさ……いやいや、ホントだってば……うん、うん、じゃあ明後日、家に直接行くから。

迎えに来なくていいよ、母さんもパート忙しいだろ、父さんに宜しく、それじゃ」

携帯電話を切った後、鳥居は苦笑いをしながら、ホテルのフロントに向かった。

フロントでチェックインを済ませ、宿泊室へ通じるエレベーターに向かった時だった。

「……ん?」

今し方すれ違った、小柄な女性の只ならぬ雰囲気が、鳥居は妙に引っかかった。

神妙な表情というよりも……物騒な表現だが、これから飛び降り自殺でもしそうな、不審な感覚である。

気の所為ならもちろんそれに越したことはない、だが鳥居は昔から「勘が鋭い」と言われ続けてきた。

その勘が常に「気の所為」なら、この歳でUNAの技術者になどなっていなかっただろう。

「まさか……なぁ」

再び歩き始め、また気になって振り返った時には、通路を曲がったかロビーを出たか、姿はなかった。

|

第2次 怪獣大戦争

〜復讐者襲来〜

★ 第2章―憎悪の集束 ★

|

◆第1話 混乱の前兆

その頃――都内の別のホテルでは、UNA幹部による定例報告会が賓客室で行われていた。

UNA運営に関係する組織の主要な幹部が集う会議であり、終了後に富士会長の記者会見を予定していた。

定例報告を一通り終えた後、危機管理部門が異例の警告の場を設けた。

「……では次に危機管理部門より。ICPOの李氏から、緊急の報告があるようです」

「ほぅ、インターポールがUNAに? 珍しいな」

議長の言葉で発言の場に立ったのは、インターポールの敏腕捜査官である李青龍だ。

李は最近不審な集団が破壊工作を計画し、暗躍している疑惑があるという情報を捜査していた。

ただの犯罪捜査ならUNAとは無関係だが、残念ながらそうではなかった。

「ICPOの情報網によりますと、最近、謎の工作組織が暗躍しているとのことです」

李はそこで一瞬呼吸を整え、周囲を見渡した後、衝撃の情報を口にした。

「しかも……組織のメンバーには、異星人が含まれている可能性があり、最大の警戒を要するべきと思われます」

「異星人だって……!?」

思わず声を上げたのは、会長の富士だった。

「異星人だと!?」

「それは本当かね!?」

「また侵略か!?」

ここ10年以上も聞かなかった異星人の工作疑惑に、一時賓客室はどよめいた。

すでに“経験”があったことから、「異星人の関与」だけなら、歴史的な衝撃であったとは言えないが、

その異星人達が過去、人類相手にどういう態度を取ってきたかを思えば、衝撃を覚えることは自明であった。

だがその中で、証拠不十分を理由に警告を一蹴した男がいた。

「バカバカしい!」

良く響く大きな声で怒鳴ったのは、谷沢だった。

「国内の警察情報に、そんな疑惑の種になるものはどこ捜し回っても存在しないね!根も葉もないでっち上げだ!」

「しかし谷沢さん……」

李が反論しようとしたが、谷沢はそれを許さなかった。

「貴様、自分の言っている事をちゃんと理解しているのかね、えぇ!?

一度貴様の想像力豊かな脳みその中で2、3回ぐらい回してからものを言ったらどうなんだ!?」

谷沢は口角泡を飛ばしながら素早くまくし立て、右手の人差し指を、李に思い切り突きつけた。

「貴様の根拠の無い、でたらめな、嘘八百の警告は、いたずらに不安を煽るものでしかない!」

「しかし、我々の情報網によると、過去に事件を起こした、異星人の目撃情報が……」

大声で頭ごなしに全否定されたにも関わらず、李は平静を何とか保って谷沢を説得しようとした。

この辺りは国際的な捜査情報に接してきた捜査官の胆力と言うべきだろうか。

しかしそれに答える谷沢の口調は、十数秒前に発したのと打って変わって、今度は無気味なほど冷静だった。

養殖場の家畜を見るかのような、冷酷な目つきだけはまるで変わっていなかったが。

「そんなもの、信頼するに値せんなぁ。じかに宇宙人をみた民間人は極めて少ないはずだ。

我々もヒマじゃないんだよ君……第一、宇宙人騒ぎは、1970年代以降、全く起きていないじゃないか。

奴らが騒ぎを起こすなら、この間にだってできたはずじゃないか、違うのかね?」

「しかし、可能性がないワケではありませんし、情報としてですね……」

何とか食い下がる李だが、谷沢は左右それぞれの人差し指を耳に突っ込んで嘲笑って見せた。

一切聞く価値もない戯言だと見せ付けるように。

「君の意見は、根拠に乏しい地震予知と全く同じだね。

ここはバラエティ番組のスタジオじゃないんだ、脳みそを洗って出直して来たまえ」

「……確かに、まだ決定的な証拠が出ているワケではないし、慎重であるのに越した事はないですな」

UNA幹部の1人が、谷沢に同調するように言った。

「しかし、確かに前例はあるワケですし……」

富士が李を擁護するように、懸念を口にした。

かつて最前線で侵略星人と対峙した経験者から見れば、それも当然であろう。

「このまま李氏には調査を続けてもらって、また機会を設けて報告すれば良いのでは?」

すると、富士はその幹部に目を剥いた。

「まだ、対策を講じる必要はないと言われるのですか!?」

「予算の無駄遣いというモノですよ、富士会長。せっかく軌道に乗ったプロジェクトを停滞させるだけです」

勝ち誇った表情で、谷沢が顔も向けずに言い放った。

「では、この懸案は、次回に持ち越しという事で……」

実の所議長も、李や富士と同様に気がかりで仕方がなかったが、取り合えず対策保留で締めくくった。

警告をまともに受け取ってもらえなかった李は落胆し、会議終了後、唇を噛み締めて足早にホテルを後にする。

その様子を伺っていた男がいた――谷沢だった。

立沢は人目を避けて携帯電話を取り出し、何者かに李の情報を伝えた。

「ああ、君かね。言う通りにしたよ。今終わった所だ……ん、李か? あの男ならついさっきビルを出た所だ」

すると、ホテルの外で電話を受けた男が、肩を落として歩く李の後を尾行し始めた。

男は途中で更に別の男と交代し、決して勘は鈍くない李に気取られないよう尾行を続けた。

だが、李は落胆する余り、少しばかりその勘が鈍っていた。

そしてこれが、彼の命取りとなった。

李が向かう先の駅前の交差点に建つ中層ビルの屋上に、サングラスの男が立っていた――セグト・ロギアである。

倉庫にいた時と同じく大きなサングラスをかけ、手には白杖を持ち、視覚障害者を装っているようだ。

セグトは手にしたカバンから銀色の小銃を取り出すと、白杖の握り部に隠されたホルダーにかけた。

小銃は実弾ではなくビームガンであり、白杖も実は粒子加速器を持つ銃身だった。

これらを組み上げると、軍用機種に劣らない強力なビームライフルとして使用することができるのである。

白杖の先も標的を補足する特殊なスコープであり、セグトはこれを取り外し手際よくホルダーの上に取り付ける。

組み上がった白いビームライフルを構えたセグトは、屋上からやや身を乗り出して通りを見下ろした。

慎重にスコープのつまみを回して、倍率を微調整する。

「……ちっ、やはりコレを付けたままでは見辛いか」

呟くように舌打ちをしたセグトは、おもむろにサングラスを外した。

その眼は不気味に変色し、明らかに人間のそれではない。

ハンター星人の偽装ユニフォームは万能ではない……劣化を防ぐためには常に更新しなければならないが、

長く地球に留まってスパイ工作を続けているセグトには、しばらく更新する機会がなかった。

大きなサングラスは、劣化した偽装ユニフォームの粗をカバーするためだったのである。

またそのレンズの基部にはマイクロチップの端末が埋め込まれ、部下と通信を行うことができる。

尾行工作員から情報を受け取ると、セグトは交差点で待つ李のこめかみを狙い、

スコープの照準の中に李の頭部が入ると、静かに引き金を引く……光線銃のため、発射時の反動はない。

「……災いは種のうちに潰す」

そう言う彼の口元には、冷酷な薄笑みが浮かべられていた。

――パンッ

次の瞬間、空気を入れたビニール袋を叩いたような、鈍く小さな音が交差点に響き、

李は頭をかくんと傾けると、声もなく歩道に崩れ落ちた。

一緒に信号待ちをしていた通行人が驚いて、李に声をかけようとした時、

そのこめかみから真っ赤な鮮血が溢れ出し、顔を伝っていることに気付いた。

李は目を見開いたまま、既に絶命していた。

白昼の交差点で、事件を目撃した通行人達の悲鳴がこだます。

ただし李は、事前に狙われる恐れを抱き、部下に市街の数ヶ所で張り込みをさせていた。

そのうち1つのグループが、ビルの屋上でライフル状の物体を構えるセグトを目撃したが、すでに遅かった。

「しまった!」

「くそ、あいつを逮捕しろ、急げ!」

部下はビル突入直前、ぎこちなく歩く、大きなサングラスをかけた視覚障害者とすれ違った。

「お、おっと、騒がしいですね、何事ですか!?」

「すいません、警察です、通してください!」

だがその視覚障害者こそ――暗殺者・セグトだった。

屋上にいた時とは服装も違っている……実の所、リバーシブルジャケットを裏返しただけだが。

部下は先入観があった上に、事件直後に廊下を歩いていた彼が“実行犯”とは知る由もなかった。

ブランクが余りにも短過ぎたからだ……まさか犯人が、ビルの吹き抜けから地面に直接飛び降りていたなど、

人間離れした“非常識な事態”を想定できる捜査員は皆無であった。

ハンター星人は昆虫型エイリアン種族……足腰のバネは、人類とは比較にならないのである。

|

|

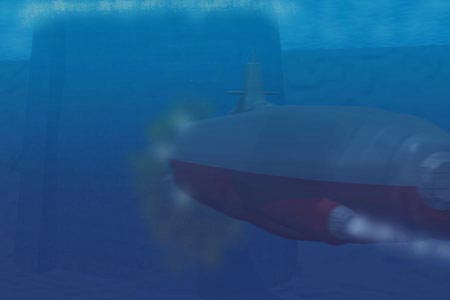

◆第2話 もうひとつの轟天

李が“暗殺”されてから10数時間後、太平洋の海中を、小型の潜水艇が猛烈なスピードで疾走していた。

ゲンゴロウに似た潜水艇には、セグトらエイリアン種族の工作員が乗り込んでいた。

李を射殺した後、セグトは羽田空港で同志のダイアナらと落ち合い、

暗殺事件でエイリアン工作疑惑を受け入れた警察機関が動き出す何時間も前に、日本を離れていた。

そしてグアムに到着後、用意されていた高速潜水艇に乗り込み、セグトらは絶海の秘密基地を目指していたのだ。

基地は、水深約2000mの海台斜面にあった……この辺りはマーシャル諸島の近海になるのだろうか。

水密ゲートを抜け、岩肌が露出する海底の秘密港に、黒光りする潜水艇が浮かび上がる。

潜水艇の到着を岸壁で出迎えたのは、銀色の真新しい作業服をまとった、素顔のインゴだった。

「どうだった?」

「もちろん、大成功だ。記念映像でも撮って来たかったが、さすがにその余裕はなかったよ」

インゴの問いに、セグトは満足げに答えた。

セグトの回答に対し、インゴも黒い頬が緩み、白い歯を剥き出す。

「そいつは最高だな。その李とかいう刑事の断末魔を俺も拝みたかったものだ」

「だが、これもあくまで下準備だ。最後まで気は抜けん」

「まぁ……確かにそうだな」

インゴはやや苦笑しつつ同意した……なお鼻息が荒く、高揚感を十分に抑え切れないようだ。

「それで例のモノは、どうなった?」

セグトは“余韻”もそこそこに、話題を変えた。

それに対して、インゴもまた得意げな表情で言い放つ。

「自分の目で、見てみるんだな」

「よし、案内してくれ」

インゴはセグトらを、基地の奥にあるメインドックへと案内する。

到着すると、インゴは前方を顎でしゃくった。

「あれがそうだ」

そこでセグトらが目撃したのは、艦首に鋭いドリルを装着した、銀色の大型潜水艦だった。

全長は150mほどもあり、甲板には小さいながら砲台も取り付けられている。

それはまさしく、かつてムウ帝国に対抗して日本で建造された多目的戦闘艦「轟天」に酷似していた。

違うのは、ドリル先端に取り付けられた特殊冷却砲がなかったのと、

艦尾駆動機関が超電導式の海水ジェット推進装置に置き換えられていたことだ。

因みにこの推進装置は、セグトたちが乗ってきた潜水艇にも装備されているエンジンであり、

抵抗の大きな水中を、70ノット以上の高速で疾走することができる。

世界中のあらゆる潜水艦はもちろん、水上船でさえもこれほど速いものはほとんどないだろう。

人類が開発した高速船の代表である、ジェットフォイルやエアクッション艇よりも速いのである。

さすがに航空機には及ばないが、高速鉄道並みの速度を出せるのだ。

セグトは目を見張った。

確かに「出来るだけ急いで作れ」とは指示していたが、「完成」までは予想してなかった。

最初にインゴに作戦準備を指示してから、まだ72時間も経っていないのである。

「素晴らしい、もう完成していたとは。しかし、よく資材が集まったもんだな」

「裏社会では何でも手に入る。本体さえあれば、改修にそう時間はかからんのさ」

インゴはセグトの依頼を受け、セグトが入手したソ連の老朽潜水艦をベースに、特務工作船の建造を行っていた。

「あんた達が見つけた潜水艦を適当に弄って、ドリルにスペースチタニウムを貼っただけだ」

「スペースチタニウム、だと……」

セグトは再び驚いた。

スペースチタニウムとは、非常に頑強なレアメタルの1種である。

チタニウム(チタン)の同位元素であるが、特殊な微粒子を含有しており、チタニウムよりはるかに強靭である。

かつてブラックホール第3惑星人が開発した兵器、メカゴジラに貼った装甲材であり、

あの大怪獣ゴジラの、戦車の装甲さえ熔かす強力な熱線を難なく弾き返した。

「そんな高価な金属が、よく大量に手に入ったな」

「元はメカゴジラだったパーツさ……地球人ごときに、使われてたまるか」

眼をギラギラさせて言うインゴ……「地球人」と口にするたびに、憎悪の感情が蘇るらしい。

「こいつで世界中を掻き回すワケか……これは楽しそうだ」

「言っただろう、支配者になる前にズタズタにしてやりたいと。こいつなら可能だろ?

本当なら地球人どもの兵器になどあやかりたくはないが、どうせこいつは復讐の駒に過ぎん。

地球人どもが疑心暗鬼でグダグダになれば、あんた達の“最終兵器”で簡単に叩き潰せることだろう」

かつて日本が開発した“海底軍艦”轟天を模した「ニセ轟天」で大々的なテロ活動を行い、世界を混乱させる。

それがインゴの描いた「復讐作戦」の第1シナリオである。

このシナリオに関心を示したセグトは、工作員を総動員してソ連が廃棄した潜水艦を手に入れ、提供したのだ。

とはいえ、これほど大きな潜水艦の「退役艦」を手に入れるのは簡単ではなかった。

艦首にドリルを増設しているとは言え、本体も120m以上はなければ、轟天サイズにはならないからだ。

この条件を満たすのは、アメリカとソ連のみが保有する、大型の戦略原子力潜水艦だけだった。

「完成しているなら話は早い。すぐに動かせるなら、早速シナリオを実行に移したいが」

「私もそのつもりで急いで完成させたんだ、早速やろうじゃないか」

再び意気投合したセグトとインゴは、早速作戦を始めることを決めた。

船体後部にパイプがつながれ、潜水艦譲りの原子炉に新しい冷却材と減速材が補給される。

スメリが率いるシートピア人の工作員数十名も、操艦を補佐するために「ニセ轟天」に乗り込む。

技術者であるインゴ自身も、これを監督するために乗り込んだ。

意気投合からわずか3時間後、全ての準備は整った。

「お気を付けて……」

いよいよ出撃するその直前、セグトの背にダイアナからの声が掛かった。

「後は任せたぞ。お前を信じている、必ずや本懐を遂げようぞ」

「仰せのままに」

肩越しに言うと、セグトはタラップを渡り、艦内に入る。

間もなく「ニセ轟天」はゆっくりと進水し、専用の大きな水密ゲートを潜って行った。

リーダーの出撃を見届けたダイアナは、再び高速潜水艇で日本へと向かった。

国際緊張を引き起こす、もうひとつの工作を指揮するために……

|

|

◆第3話 理想と現実の狭間で

それから更に10数時間後。

インターポール捜査官が暗殺された日の翌日の、夜の東京都内。

マスコミはまだ、暗殺事件の報道熱が冷めていないようで、TVもラジオも新聞も賑やかである。

事件の嗅覚が鋭い記者達もまだ、これから起こる出来事を知らない。

鳥居は遅い夕食を食べようと、宿泊室のある階からエレベーターで1階に降りてきた。

携帯電話を耳に当てている……ちょうど、誰かと会話しているようだ。

「え、本当にインファント島まで行ったんですか? またえらいムチャなことをしましたね……」

『どうしても知りたい事であれば、ヒトって生き物は何でもするんだよ。

どんなムチャなことでもね……科学者だって、昔からずっとそうだったじゃないか』

携帯電話の受話口越しに、ジャーナリスト・アレックスのややくぐもった声がした。

実はこの2人、以前にUNAの怪獣シンポジウムで知り合って以来、情報交換をする友人同士の間柄なのだ。

『ハヤオの親父さんだって、確かそうだったろ? ……ああ、そうそう。そう言えば――』

「――モスラの覚悟?」

集中して話を聞く為に、鳥居は立ち止まり、ロビーに面した手近な壁にもたれかかった。

『うん。気になるんだよ。モスラが命を賭けるような時って、必ず怪獣絡みの大事件が起きてるだろ?』

アレックスが話したのは、インファント島で小美人や侍女から聞いた話である。

成虫モスラの“早過ぎる産卵”と、示唆する覚悟が何を意味するのか。

“守護神”と呼ばれるモスラがその命を懸けるというのは、重大な事件を意味する。

そして実際に過去、モスラが死に臨んだ時には、怪獣が猛威を振るう事件が起きてきたのだ。

アレックスと話を終えて、携帯電話をしまった鳥居は、昨日すれ違った小柄な女性と、トイレの前で衝突した。

「あっすいません、大丈夫ですか? お怪我はありませんでしたか?」

女性を気遣う鳥居だが、女性は疑り深そうに鳥居を見上げると、無言のまま駆け足でホテルを出て行った。

「うーん……どうもおかしいな……」

気になって仕方がない鳥居は、こっそり女性の後を尾行することにした。

勘が騒ぐ時は何か無視できない事件が起きる、鳥居にはそういう経験則があるのだ。

ホテルを出た時、女性は何台か停車しているタクシーのうちの1台に乗り込むところだった。

ホールの太い支柱の陰で身を隠して、鳥居は、そのタクシーが走り出すまで待ち、タクシーが走り出すと、

鳥居は小走りに走り出て、女性の乗ったタクシーの後ろに停車していた、もう1台のタクシーに素早く乗り込んだ。

「お客さん、どちらへ?」

「さっき出て行ったタクシーの後を追ってくれませんか?」

後部座席に乗り込むなり、鳥居がそう言うと、タクシーの運転手は、面白がるような表情で振り向いた。

「おっ、こりゃあ、不倫調査ですかい?」

「いえ……あ、まぁえぇ、そんなとこですね」

時間を無駄にしない為に、鳥居は、とりあえず運転手の質問に頷いた。

すると中年の運転手は、にやりと笑って扉を閉めると、アクセルを踏み込んだ。

「お客さんの奥さん、美人ですなあ。せっかく手に入れたってのに、全く災難なことです」

「うん、まぁね。お気遣いどうも」

「お世辞じゃありませんよ? いやホントに」

「えぇはい、分かってます」

鳥居は、取り合えず運転手の話に合わせることにした。

運転手は走行中、色々話しかけてきたので、実際には鳥居は早くタクシーを降りたくて仕方がなかったが。

女性が乗り込んだタクシーは、やがてとある料亭の前で止まった。

鳥居が乗ったタクシーも、その数台後に止まる。

「出て来ないですねえ……どうします?このまま待ちますか?」

「お願いします」

「へへっ、仰せの通りに♪」

それから数分後だった……料亭の中から、男女のカップルが現れた。

男の方は谷沢だった。

女性は金髪で、谷沢の彼女のように振舞っていたが、その顔はまさしくダイアナだった。

日本とマーシャル沖の海底基地の往復5000km以上、実に30時間に及ぶ移動の疲れを表に出さないのは、

彼女が工作員として、かつての波川以上に鍛えられているからだろう。

ダイアナは色気に弱い谷沢を丸め込み、工作の情報源として使っていたのだ。

谷沢とダイアナの乗り込んだ車が走り出すと、女性の乗ったタクシーが走り出し、車の後ろにぴたりとついた。

「どういうことだ? お客さん、ホントにあの女性の旦那さんかね?まさかストーカーじゃあるまいね?」

運転手の目つきに、警戒の色が見える。

「どうやら、不倫相手に不倫相手ができたようですね」

鳥居が、わざと嬉しそうな笑みを浮かべながらそう言うと、運転手は納得したような顔をした。

「ああ、なるほどね。確かにあの金髪女は美人さんだなぁ」

運転手はタクシーを再び走らせ始めた。

「えぇっと……あ、見つけたぞ。東京のタクシー運転手、舐めんなよ」

「追いつけますか?」

「ふふ、無問題(モーマンタイ)だ」

「……はい?」

「いや何でも……ところでお客さんの奥さん、まさか元警視庁高官を相手にしていたとはなぁ……相手が悪いよ」

鳥居はうんざりして溜息を吐いたが、運転手は絶望の溜息を吐いたのだと解釈したようだ。

それからしばらく、谷沢とダイアナの専用車の後を、女性と鳥居のタクシーが数十m開けて尾行した。

やがて専用車は、谷沢行き付けのホテルに止まった。

谷沢とダイアナは、そのホテルへと入って行く……女性もタクシーから降り、2人を尾行する。

「尾行料金を別に頂きたい所だが、それはやめときましょう。久し振りのスリルを味わわせて頂きましたぜ」

鳥居から料金を受け取りながら、運転手は言った。

お礼を言って鳥居が車内から“脱出”しようとすると、後ろから運転手が更に声を掛けた。

「まあ、頑張ってくださいよ」

「この事、誰にも言わんでくださいよ」

「心配ご無用。でも、もし縁があってまたお会いしたら、是非とも結果をお聞かせください♪」

その言葉を無視して、鳥居は、女性の後を追い始めた……もちろん感付かれないように、こっそりと。

谷沢は、一端ダイアナを客室へ上げ、路地へと出た。

路地には、情報屋とおぼしき男が立ち、谷沢とボソボソと会話していた。

実は人を信じない谷沢は、密かにダイアナの素性を調べていたのだ。

だが、谷沢と接触した情報屋自身、シートピアの工作員であることまでは、谷沢も気付かなかった。

「彼女の正体は分かったか?……分かった、もういい。ホラ、これで満足だろう」

薄い札束を渡して会話を済ませ、ホテルに戻ろうとする谷沢を、尾行してきた女性が追う。

鳥居は、持ち前の鋭い勘が警告する不安を抑えきれず、女性に近づきその腕を掴む。

その手首には、果物ナイフが握られていた。

「君は……何をしようとしていたんだ。こんなことをして……」

「ちょっと離して!……あなたに何が分かるって言うの」

鳥居は詰問口調で問い質そうとしたが、女性の勢いと機転に圧された鳥居は、彼女を逃がしてしまう。

鳥居を睨み付けて一喝した女性は、手を振り解き、駆け足で逃げるように立ち去った。

「あ……」

その時、彼の緊張が解け、同時に腹が鳴った。

そして今になって、自分が夕食を取り損なった事実に気付いた。

東京の地理には余り詳しくない……この辺りに開いている料理店はあるだろうか?

「……しまった」

彼女が何らかの理由で、谷沢を恨んでいたのは確かだった。

実際、谷沢は恨まれやすい人物だからだ……上司の末永からも、聞いたことがある。

しかし、彼女の思惑は鳥居に阻まれて失敗した――ハズだった。

鳥居が女性と路地で言い合っている頃、谷沢はホテルに帰り、ダイアナの待つ部屋に向かっていた。

同じ頃ダイアナは、ホテルのスイートルームで、情報屋を装った工作員から電話を受けていた。

『問題は無い。予定通りだ』

「ご苦労様。後は任せて」

ダイアナが電話を切ろうとすると、谷沢が部屋に入ってきた。

「ダイアナ……誰と電話していたんだ?」

谷沢が怪訝な表情で聞く。

「あぁ、ワインを頼んでいたの……もちろん、あなたの為によ」

「大した女だ……何が狙いだ? 何故、李を始末する必要があった?もう話してくれてもいいだろう」

「世界の素晴らしい未来の為よ。そして、あなたの未来もね……」

そう言いながら笑顔で谷沢に近寄ったダイアナは、隠し持っていた果物ナイフを谷沢の首筋に力一杯押し付けた。

彼女の余りにも自然な動きに不意を突かれた谷沢に、抵抗する間は無かった。

わずかな殺気に気付いてダイアナを突き飛ばした時には、彼の頚動脈は切断され、首筋から真っ赤な鮮血がしぶく。

ダイアナは突き飛ばされることも承知だった……むしろ最初からその動きで、首を斬り割るつもりだったのだ。

「やりやがったな、クソ女め……あれほどしてやったのに……!」

必死に手で首筋を押さえて出血を止めようと空しい努力を試みながら、谷沢はダイアナを血走った目で睨み付けた。

ダイアナの方は、そんな谷沢を軽蔑と嫌悪の入り混じった目つきで見ている。

「愚かな男……自分の国を売るような下衆を、本気で愛すると思ったの?」

そう言い捨てたダイアナは、返り血を洗い流すために、悠々とシャワー室へと入っていった。

それを目の端に捉えながら、谷沢は何かを叫ぼうとしたが、声がかすれて言葉にならない。

間もなく谷沢は、スイートのリビングに倒れ込み、息絶えた。

翌日、ホテルは騒然となっていた。

警視庁の元大物、谷沢の刺殺体が発見されたからだ。

現場からは、指紋が綺麗に拭き取られた果物ナイフが発見された。

それにしてもインターポール捜査官が白昼堂々暗殺されたのに続いて、今度は元警視庁高官の刺殺。

「……左翼のテロリストでも、絡んでるのかな?」

担当の刑事も、背後の大きな影を、感じざるを得なかった。

|

|

◆第4話 復讐作戦の始動

日本で谷沢刺殺事件が大きく報道されていた頃。

地球の低軌道上に浮かぶUNAの宇宙ステーション「サイトS」に、SY-1「スターライン」がドッキングしつつあった。

「スターラインよりサイトSへ。ドッキングを完了した」

ドッキングのチェックを済ませてから、神崎がサイトSの管制室へ呼び掛ける。

『サイトSからスターラインへ。こちらでもドッキングを確認した。

これよりエアロックに加圧を開始するので、指示があるまでしばらく待機せよ』

「了解した。指示があるまで待機する」

X星で起きていた異変は、やはり異星人組織による攻撃の可能性が高いと判断された。

高精度の宇宙望遠鏡によるX星の観測や、送信された情報の解析から、人為的な関与が高いと考えられたからだ。

現在X星で人為的な関与が出来るのは、人類以外の生物でしかない。

スターラインは神崎の操縦で、その情報を直接科学者らが地球へと持ち帰る所だった。

サイトSにドッキングしたスターラインは、すぐに地球への帰途につく予定だったが、

神崎はステーションへと入った……地球に降下する際、持ち帰りたい荷物をまとめるためだ。

マイケルも定期確認のため、スターラインを離れる。

往還機は今スターラインしかないが、問題なければ2週間ほどでサイトSに戻ってくるスケジュールである。

2号機の建造が始まっているとは神崎達も聞き及んでいるが、ロールアウトは一向に耳にしないらしい。

コンスタントに定期便を使いこなすには、少なくとも3機は欲しいところだ。

神崎とマイケルが離れた後、ステーションで予め待機していた3人目の専属飛行士が引き継ぎ、

検査が終了すると同時にステーションを離脱し、大きく旋回して地球への再突入を始めた。

突入後、ハワイ諸島・オアフ島のホノルルにある、UNA傘下の国連宇宙開発事業団基地へ進路を取る予定だ。

しかし、異変はその直後に起きた。

「何だ!?」

「――何なの一体?」

機長と副機長は当惑していた。

再突入のため通信が途絶した直後、突如機体のコントロールが利かなくなったのである。

機体はまるで、彼らの知らされていない、予めプログラムされた目標に向かっているようだった。

焦りを抑え、冷静さを保ちながら、機長と副機長は機体の制御を取り戻そうと試みたが、尽く失敗に終わった。

姿勢を制御することも不可能になり、スターラインは激しく揺れ動きながら、どんどん予定のコースを離れた。

「スターラインよりホノルルへ! スターラインよりホノルルへ! 聞こえますか!?」

通信が回復しているはずの高度になっても、地上の管制室からの応答は無かった。

「ホノルル、ホノルル。こちらスターライン。当機は危険に見舞われている! お願い、誰か返事してよ!」

遂に平静を保っていられなくなった副機長が、通信装置を拳で叩きながら喚いた。

ホノルル基地の中央管制室も、スターラインの異常なコースに動揺を隠し切れなかった。

「ホノルルよりスターラインへ、現在航路から大きく逸脱している。ただちに元の航路に修正せよ」

管制員の1人が呼びかけ続けているが、通信は回復せず、無駄な努力だった。

「……どうなってるんだ」

どんどん航路から離れていくスターラインを、レーダー画面で見ながら、ホノルル基地の主任が呟いた。

それはただ無軌道に落ちて行くのではなく、明らかに制御された動きに見えたためだ。

一方のスターラインでは、機内の激しい震動に翻弄されて、多くの乗員がパニックに陥るか意識を失っていた。

機長だけは、最後まで必死にコントロールの回復に努めたが、全ては無駄だった。

「大変だ、このままでは本当に墜落する!」

「パラシュートとか、ないのか?」

科学者の1人が、パニックに陥る頭の中でようやくそれに思い当たった。

別の科学者が、激しく揺れる機体の中を死に物狂いで這って行き、

パラシュート・リュックサックの入っている棚の扉を開け――そして呆然と座り込んだ。

「どうした!」

「……無い、無いぞ、入っていない……もう駄目だ」

出発前に確認したはずの非常用装備棚の中は、いつの間にか空だった。

スターラインの機体下部には、別のブースターパックが取り付けられていた。

機体の燃料はそちらに流れるように工作され、姿勢制御装置もブースターパックの支配下に落ちていた。

絶望したクルーは茫然自失し、ある者は目の焦点を失って頭を抱え、ある者はひたすら祈りを捧げるだけだった。

狂ったように落ちて行くスターラインの先には、ニューヨークの街があった。

世界中の観光客で溢れかえるニューヨークのシンボル、自由の女神。

頭部の展望台で景色を眺めていた観光客の1人が、矢の如く真っ直ぐに突っ込んでくる飛行物体に気付いた。

「おい、あれを見ろ!こっちに来るぞ!」

その観光客は飛行物体に向かって指差しながら叫んだ。

それは、大型ジェット旅客機ほどもある、翼の小さな航空機だった。

機体はぐるぐると垂直に異常な回転をしながらも、全くぶれずに突っ込んでくる。

たちまち展望台はパニックに陥ったが、広くはない通路から手際よく脱出することなど、結局は不可能だった。

やがて航空機=スターラインは自由の女神に激突して爆発し、女神像や観光客と共に木端微塵に砕け散った。

青空に長く炎と黒煙の尾が伸び、砕け残った尾翼の端が、リバティ島の船着場に、巨大な斧のように突き刺さる。

被害は女神像だけではなかった……大量の破片や激しい爆風が、その足元も容赦なく襲ったからだ。

怒号と悲鳴が飛び交う粉塵の中、生存者は女神像の巨大なタイマツが、実際に巨大な火ダルマになって落下するのを見た。

少し間を置いて、マンハッタンの高層ビル群で勤務するビジネスマン達も、沖合いで起こった悲劇に気付いた。

スターラインが自由の女神に激突した瞬間、ビジネスマン達は一斉にどよめいた。

やがて沿岸部にいた市民や観光客の目は尽く黒煙の方に注がれ、突如勃発した歴史的事態に呆然としていた。

「あぁ……自由の女神が……何て事だ」

「そんな……そんな……こんなことが……信じられない」

その頃日本では、時の権力者・谷沢刺殺の報道が、都内を席巻していた。

『刺殺された谷沢氏は、警視庁の元要職で……』

どのチャンネルに切り替えても、ニュースキャスターが谷沢殺害事件の報道を行っている。

昨夜の出来事で寝付けない鳥居は、ホテルのロビーでコーヒーを片手に夜を明かした。

そして翌朝、昨夜の彼女がチェックアウトに降りてきたのを確認すると、物陰に彼女を連れて問い質そうとした。

「君、ちょっと――」

すると、ロビーの別の席から男2人が迫り、刑事を名乗って彼女に同行を求めた。

「すみません、津田エリカさんですね。私、警視庁捜査一課の者です。谷沢氏の件で、署でお話を伺いたいのですが」

2人のうち角刈りの方が、フィールドジャケットを着用したもう1人と一緒に、警察手帳を彼女の前に掲げて言う。

やはり、谷沢刺殺の件でだった。

連行される彼女は、車に乗せられる間際、この場所で唯一の知り合い(?)である鳥居に無実を訴えた。

「私は……私はやってない!」

複雑な気持ちで覆面パトカーを見送った鳥居は、ホテルのロビーでさっき届いたばかりの報道を見て、愕然とした。

『只今入った情報によりますと……本日の現地時間○時頃、スペースシャトルが自由の女神に衝突した模様です』

報道が伝えていたのは、ニューヨークで起きたシャトル=スターライン墜落の件だった。

シャトルが激突した自由の女神は跡形もなく崩壊し、著名な科学者を含むシャトルの乗員の生存は全員絶望視され、

自由の女神を観光していた旅行者や市民にも、100人単位で死傷者が出ているとのことだった。

観光客の犠牲もさることながら、アメリカの報道機関は国内のシンボルと偉大な頭脳が奪われた衝撃を伝えていた。

『シャトルには著名な科学者が乗り込んでおり、また女神像を失った国民の衝撃も大きく……

アメリカ政府は緊急声明を発表し、この事件を事故とテロの両方から調査すると……』

「まさか……」

鳥居は激しい悪寒に襲われ、身震いした。

実はスターラインの操縦士であった神崎は、鳥居の大学時代の先輩で、幼馴染も同然の存在であったのだ。

大学キャンパスで、宇宙飛行士になる大きな夢を、神崎から聞かされた思い出が走馬灯のように蘇る。

「そんな……いったい、どうなってるんだ……?」

何かが起きている。

得体の知れない、しかし危機的な何かが。

鳥居の勘は、人生最大の事件の到来を、激しい胸騒ぎによって伝えていた。

『ここでニューヨーク支部のレポーターに、現場の状況を伝えてもらいたいと思います――』

画面は切り替わって、突然の惨劇が訪れたリバティ島の様子が映った。

それ以上見ていられなくなり、鳥居はロビーのTVから逃げるようにして離れて行った。

中部地方の実家に帰省する休暇の予定など、すっかり鳥居の意識から消え失せていた。

|

|

◆第5話 赤い眼の破壊者

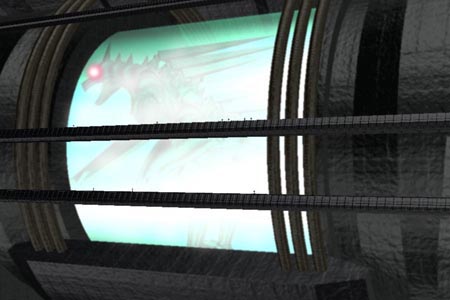

再び、宇宙に浮かぶ“X星人・ハンター星人連合軍”の母艦にて。

この巨大な宇宙船は、正式にはガイレス級戦闘母艦と呼ばれ、ハンター星人が開発したものだ。

全長は660m以上に及び、艦体の前後に兵器モジュールを格納する機能を持つ。

今は太陽系内にいる為にスピードはさほど速くないが、必要ならば超光速航行も十分に可能だ。

ゾルクとザインが、艦体前部の格納庫へと続く通路を、有機的な小型カートで移動している。

彼らの会話は、ハンター星人とX星人の協力体制が、今回の「復讐作戦」に限らないことを伝えていた。

「分かっているだろうな、今回が最後のチャンスだ。前々回から3回も失敗しているのだ、もう失態は許されん」

2つの種族は、ご都合的に手を結んだわけではない……以前から、同盟関係を持っていたのである。

26年前に起きた事件では、たまたまX星人がX星を前線基地として使っていたため、

侵攻作戦の主導権をX星人が握ったというに過ぎない。

1つの文明を滅ぼすことができるはずの宇宙怪獣キングギドラが、何故「用心棒」に成り下がったのかも同様だ。

「“ネオガイガン”は、使えるでしょうか?」

ザインの問いに、ゾルクは明らかに不快な表情を浮かべたが、我慢した。

「……当然だ。でなければ、あのギドラのクローンを捨てた意味が無い。コピーは、所詮コピーに過ぎぬ」

そう……「用心棒ギドラ」は、彼らが生み出した「クローン宇宙怪獣」だったのである。

だから彼らにほぼ従順に従い、敗北と共に撤退したのである。

しかし所詮クローンでは、オリジナルほどの猛威を得られなかった。

オリジナルのキングギドラは、ゴジラら地球怪獣3体を同時に相手しても優位を維持したが、

クローンギドラはゴジラとラドンのタッグに敗退し、ゴジラとアンギラスのタッグでも見せ場がなかった。

痺れを切らしたゾルクが、“彼”に戦力外通告を下すのは、時間の問題だった。

シートピア人が蜂起した際もガイガンを派遣したが、結局作戦は失敗。

自分達よりも文明的に格下であるはずの地球の侵攻作戦に、都合3回も失敗したことになる。

傲慢な態度を隠さないゾルクであるが、彼自身が実は背水の陣に立たされていた。

というのも彼は作戦の総司令官であるが、「ハンター星人の王」ではないからである。

「上もお怒りだ……今度しくじれば、我々の立場も終わると思わねばならぬ」

通路の突き当たりで、カートは音もなく停車した。

慣性の法則を全く感じられない、見事な減速だった……重力を制御しているのだろうか。

ゾルクはカートから降りて、格納庫への入口に立った。

縦に細長い六角形の扉が自動で開き、中央のデッキにも劣らない広大な空間が出現する。

引き続き過去の失敗をぼやきながら、ゾルクは中へ入っていった。

「メガロにも失望した……所詮は旧式だ。シートピアの馬鹿共も、使い方を知らん」

“海底人”シートピアの守護神とされる“昆虫怪獣”メガロ。

そのルーツが実はハンター星人にあることを知る者は、決して多くはあるまい。

海底にドーム王国を築くシートピア人が、ドリルを装備した昆虫怪獣を守護神に置いている理由。

それは昆虫から進化したハンター星人が地球制圧のために同盟を結び、

ガイガンの前身に当たる“怪獣兵器”メガロをシートピアに供与したために他ならない。

だからこそ、ハンター星人にとってメガロは“旧式”なのである。

ザインは黙って付いて行く……だが、表情はどこか不快に見える。

無理もない……ゾルクはX星人やシートピア人のミスをあげつらうが、ハンター星人自身も、

1972年にクローンギドラとガイガンを引き連れて侵攻した際は、無様な負けっぷりをさらしているからだ。

怪獣達の失態だけではない、前線工作員が負けたのは、軍人ではなく民間人である。

ビルから飛び降りても生きていられる足腰を持つ星人としては、情けないにも程があるだろう。

何が良くなかったのか。

恐らくそれは、「計画的でなかった」ことにあるのだろう……つまりは敵を、余りに見下し過ぎたのだ。

X星人による最初の作戦では、ある程度計画はしたが、工作員の指導不足が裏目に出た。

ガイガンを投入した次の作戦では、不用意に地球人類の技術者を拉致し工作に使ったのが情報の漏洩につながり、

アジトへの直接攻撃を受け、相手が民間人であるにもかかわらず敗退した。

そして3度目は、シートピア人の保守的な作戦が読まれ、ほとんど自滅に等しかった。

つまり「ライオンがウサギを狩る時はどうするか」ということである。

地球人類は文明レベルこそ低いが、いざという時の機転は侮れない。

地球怪獣達も、回を重ねる毎に結束し、戦力を上げているように見えた。

その中心的存在はもちろん、3度の侵略作戦のいずれにも出現し、彼らの意図を挫いてきたゴジラだ。

地球怪獣達は、ゴジラの統率下にあると言っても過言ではないだろう。

ゴジラの驚異的な戦闘力と生命力の前には、生半可な能力では勝てないことを、思い知らされた。

オリジナルから弱体化したクローンとは言え、ゴジラはキングギドラを1体で投げ飛ばす怪力も見せている。

秒速数kmで空を飛ぶガイガンを熱線で叩き落すなど、動体視力も異常なほど良いことが分かった。

この惑星を攻略するには、自分達も全力で挑む必要がある。

そうして彼らは計画を練り直した。

作戦を2段階に分け、まずは地上部隊が破壊工作で国際緊張を煽って主要国の連携を失わせ、

混乱の真っ只中に得意の「怪獣兵器」を投下する、というシナリオである。

それもクローンギドラや、メガロのような旧式ではない。

今回のために開発した最新型のサイボーグ怪獣「ネオガイガン」こそ、この作戦の中心戦力である。

メガロはおろか、ガイガンすら旧式に成り下がる、ハンター星人の怪獣兵器テクノロジーの最高傑作である。

しかも1体ではない、2体派遣し、脳波の同調で完璧な連携を取らせるのだ。

地球怪獣や地球人の軍に、付け入る隙を与えないためである。

全力で挑むとはそういうことだ……「今回は徹底的にやる」と思い知らせるべきなのである。

「もうじき、先遣部隊が朗報を伝えて来るハズです」

あくまで落ち着き払った声で、ザインが報告した。

「連中は信用できるんだろうな?」

「もちろんです。最高の訓練を受けていますので」

するとゾルクは、再び嘲笑うように鼻を鳴らした。

「訓練は訓練だ、実戦とは違う」

「隊長のセグトは、実戦経験も豊富であります」

「分かっとらんな。私が心配なのは、お前の部下だよ。前も負けてるんだぞ」

やれやれ、という風に首を左右に振りながら、ゾルクは言った。

新たな「怪獣作戦」を前に、ゾルクはやや興奮しつつあったが、ザインはいささか不満な表情を見せた。

明らかに自分達の行動を見下す、ゾルクの差別的な態度が、その原因らしい。

ゾルクがそういう性格なのは今に始まったことではないが、最近特に先鋭化しているようだ。

2人が到着した格納庫には巨大な設備が組み上げられ、多くのX星人やハンター星人が作業していた。

目の前の半透明のシリンダー状のカプセルには、グリーンの半透明な液体が満ちている。

そしてその中に、うごめくネオガイガンらしき物体の影が見えた。

その眼が、感情を感じさせない赤い光を薄暗い格納庫に放つ。

「素晴らしい。実に、素晴らしい」

ゾルクは“ネオガイガン・チェンバー”を見上げ、唇の両端を吊り上げる。

「結局、最後に頼りになるのはコイツだ……見ているがいい、下等生物共。今度こそ、決着を付けてやる」

ゾルクは、頭の中でこのネオガイガンが劇的な勝利をもたらす様を思い浮かべ、

勝利の叫びを上げたい衝動に駆られたが、グッと抑えこんだ。

そうとも……この感情は、絶対的な勝利を収めた瞬間の為に取っておくのだ。

|

|

◆第6話 仕組まれた緊張

その頃、地上工作部隊が駆る工作艦「ニセ轟天」は、アメリカ西海岸に差し掛かりつつあった。

ここまでの時点で、驚くべきことに米海軍に発見されていない。

米軍は優秀な対潜哨戒機を保有するが、深海を無補給で進めるニセ轟天を捕捉できるほど万能ではない。

ニセ轟天のCIC(戦術指揮所)に置かれた潜望鏡からは、真紅の長大吊橋が見えている。

アメリカ西海岸のシンボル、ゴールデンゲイト橋である。

「ゴールデンゲイトに到着しました。指示を……」

シートピア人クルーのリーダー、スメリが言うと、インゴは拳に固めた左手を、右の掌に叩きつけた。

「破壊しろ。ドリルであの橋の基礎を粉砕するのだ!」

「仰せのままに」

ニセ轟天は艦首ドリルを起動し、速度を上げてゴールデンゲイト橋の南側主塔を支えるケーソンに突撃した。

海中に鈍い破壊音がこだまし、コンクリート製のケーソンがヒビ割れ、粉々に砕けていく。

コンクリートの破片が、海中に灰色の煙のように広がっていった。

艦長席から見守るセグトが、低い笑い声を上げる。

「直接の攻撃ではなく、シンボルの破壊によって感情を煽る……実に素晴らしい作戦だ」

「グフフッ、地球人は偶像に弱いからな」

吊橋の上では、100台を超す車が、海峡を南北に移動していた。

突然その橋上を強震が襲い、数台がハンドルを取られてスピンし、互いに衝突した。

あちこちでクラクションが鳴り響き、大地震か!?と車を止め、飛び出して来るドライバー達。

この界隈には大きな断層があり、昔から何度も大きな直下型地震を起こしてきたためだ。

「何だ、地震か!?」

そして間もなく彼らは、信じられない光景を目の当たりにする。

海面から200m以上も聳え立つ南側の主塔が揺さぶられたかと思うと、大音響と共に一気に沈んでいった。

吊りワイヤーが橋桁を波打たせ、南側から主塔の崩壊に巻き込んで沈んでいく。

我に返ったドライバー達は一目散に北側に脱出し始めたが、全ては余りにも遅すぎた。

ゴールデンゲイト橋の中央経間は1300m近い……どんなに脚に自身があっても走って3分はかかる。

自動車を使ったとしても、平静を失った橋の上で全速を出せるわけはない。

一方、橋の崩壊には30秒あれば十分だった。

「ジーザス……なんてこった」

そう呟いたドライバーも逃げようとするが、直後に絶望を悟る――目の前には滑り落ちてきたトラックが。

まるで高層ビルの爆破解体を見るような速度で、ゴールデンゲイト橋が崩壊していく。

北側の主塔より北にある橋桁こそ難を逃れたが、主径間を含む1500m余りの橋桁が崩れ落ち、

乗っていた100台を超す車と100人を超すドライバーや乗客らが、80m下の逆巻く海峡に、悲鳴と怒号を上げながら落ちていった。

赤い長大吊橋の突然の崩壊は、沿岸部でも100人を超す市民や観光客に目撃された。

橋上で被災した生存者は地震の発生を疑ったが、地上で崩壊劇を見上げていた者達は、地震でないことを知っていた。

何故なら――彼らが立っていた大地は、微動だにしなかったからだ。

「お、おい、あれを見ろ!」

「吊橋が崩れるぞ……おぉ神よ、何があったって言うんだ!」

惨劇を指差して興奮する男、コーラのビンを落として頭を抱える老人、悲鳴を上げる女性。

普段なら穏やかな観光地のはずが、騒然とした空気に包まれている。

1930年代に作られた西海岸の誇りが、目の前で海の藻屑と消え去ったのだから。

「あぁ、信じられない……これは何かの悪夢よ!」

「……でも何故だ!?地震も竜巻も、何も起きていないはずじゃないか」

更に複数の人間が、沖合いを外洋に向け去って行く、国籍不明の銀色の潜水艦を目撃していた。

艦首にドリルを装着したその潜水艦が、吊橋を破壊したと誰もが思った。

「沖を見ろ、潜水艦だ!」

「何だ、あの形は……見たことがない、奇妙な船だ」

「艦首にドリルをつけていたぞ、きっとあれで橋の基礎を壊したんだ!」

もちろん――ドリル潜水艦=ニセ轟天の工作員は、失態で艦の姿を見せたのではなかった。

惨劇の目撃者達に、そう思わせる必要があったのである。

“謎の潜水艦”の特異な外見は、すぐに国防総省・ペンタゴンに伝えられた。

「畜生、何が起きているんだ。シャトル墜落の次は、吊橋の崩壊とは……第一この領海侵犯に、

我が軍の対潜哨戒機は何をしていたんだ!?」

ペンタゴンの地下に設けられた、シェルター兼中央司令室。

そのドアを蹴破るようにしてズカズカと入ってきたのは、国防長官のマット・ロズウェルである。

ロズウェルは、半ば怒鳴り散らすように軍幹部達を詰問する。

「非常に高速の艦であり、対処が間に合わなかったようです」

「一体どこの潜水艦だと言うんだ!?世界最強のアメリカ軍を出し抜けるなど……」

ロズウェルは、アメリカ西海岸地方の電子地図が表示された、作戦テーブルに両手をついた。

そこへ眼鏡をかけた国防省職員が、1枚のA4サイズの写真を手にやって来た。

「国防長官……海軍の航空哨戒部隊が撮影したという、潜水艦の写真です」

「何だ、こりゃあ。ドリルのある潜水艦なんて、見たことがないぞ」

海軍のP3C対潜哨戒機が撮影したその写真には、彼らが見たこともない奇妙な船――ニセ轟天の姿。

「これはまさか、“ゴウテン”では……!?」

その時――横から写真を覗き込んだ丸坊主の米軍幹部が、愕然とした口調で言った。

「クラッシャー、知っているのか?この潜水艦を」

ロズウェルにクラッシャーと呼ばれた幹部は、はっきりと頷いた。

「長官は、1963年に極東近海で起きた事件をご存知ですか?」

「聞いたことがある。確か、アトランティスを名乗る組織がテロを起こしたという……」

「ムウ帝国です。そしてこの時は、日本が組織を鎮圧しました」

ロズウェルは頷いた……頷きながら、表情が引きつっていく。

「それも知っている……まさか、その“ゴウテン”というのは……」

「そうです。情報では、この時非公式に出撃した潜水艦があったのです。

その潜水艦はソ連の最大級の潜水艦より大きく、高性能でしかもドリルがありました」

写真に写った“ゴウテン”らしき船影を指で軽く叩きながら、クラッシャーは言った。

「こいつは、日本の秘密兵器だと言うのか……!?」

写真を凝視しながら、ロズウェルは言った。

日本がついに、持てる高度なテクノロジーを背景に敗戦の屈辱を晴らしに来たのか。

それとも、轟天をシージャックした反米テロリストの仕業か。

どちらにせよ、これは許すまじテロ行為であり、合衆国に対する大胆不敵な宣戦布告に他ならない。

ニューヨークのシャトル墜落騒動も収まっていないこの時期に、とんでもないことが起きた。

ペンタゴンは激しく動揺した。

|

|

| (第3章) |

|

【Meking Memo/設定補記】

2002年から2004年にかけて執筆(ただし完結は2005年頃だ)したエピソードを、2016年に再編したもの。

実は再編のきっかけは桂枝芽路氏の改修案であり、このテキストも編集して文体に組み込んでいる。

昭和のゴジラシリーズのサイドストーリーとして構想したエピソードの“旧作7〜12章”の再編版であり、

X星人やハンター星人の破壊工作とその意図を説明したパートに当たる。

スパイモノとして見ればネタバレが早過ぎるが、元々怪獣アクションが中心なので問題はないと思われる(笑)

ただ従来の東宝怪獣シリーズのように、“非怪獣ドラマ”が取って付けたようになるのも好まなかったため、

(全てがそうではないが、シナリオ的にどこか浮いたような脚本構成の作品もよくあったのだ^^;)

それなりには因縁フラグが際立つ程度の掘り下げはしているつもりだ。

アメリカを中心に宇宙人の破壊工作が展開されるシーンは、本作執筆直前に実際に起きた大規模テロ事件、

アル・カーイダのアメリカ同時中枢テロ事件(いわゆる9・11)に影響を受けている。

ただ“シンボル建築破壊”はゴジラ映画の名物シーンでもあるため、両方のモチーフから作ったシーンだ。

(奇しくも自由の女神は『クローバーフィールド』で、ゴールデンゲイト橋は『ゴジラ2014』でも破壊される運命となった^^;)

また破壊工作に「轟天のニセモノ」が使われる設定は、“兵器の限界”を意図したアイデアである。

SFアクションドラマでは、よくロマンの塊のような超兵器がヒーローのポジションとして登場するが、

「立場が逆転すれば恐怖の権化となる」ことを、風刺的に伝えたかったのである。

兵器に自我や感情がない以上、それ自体を英雄のように見なす発想には一定の自戒が必要だと思うからだ。

(日本人にとってはブラックジョークのような話だが、核兵器を英雄として捉える視点も海外にはある)

G-maもカッコいい兵器は好きだが、「道具でしかない」というドライな視点は必要だと考える。

軌道上の宇宙基地であるサイトSもドラマの重要な舞台であると同時に、過去作の設定補完を意図している。

『怪獣総進撃』には月面基地が登場するが、「宇宙ステーションが描かれていない」ため、

宇宙開発の順序としてはおかしいことから、前日談に位置付けた本作では宇宙基地を登場させたというわけだ。

もちろんこの基地は、“未来史”の辻褄を合わせるため、「失われる」運命なのだが。 |