| 独断と偏見の特撮映画評論/1999 ワイルド・ワイルド・ウェスト アルマゲドン スター・ウォーズ・エピソード1 ファントム・メナス ウルトラマンティガ ザ・ファイナルオデッセイ ガメラ3 邪神降臨 ゴジラ2000ミレニアム |

|

| 『アルマゲドン』(1999年/アメリカ) | |

| (現在再編中orz) |

|

| |

|

| |

|

| 『スター・ウォーズ・エピソード1 ファントム・メナス』(1999年/アメリカ) | |

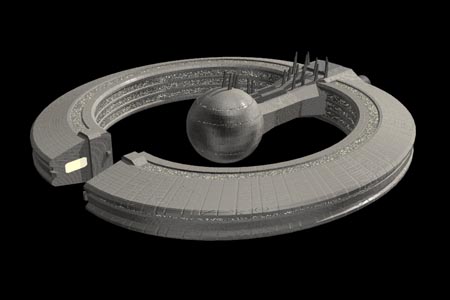

| アメリカ映画のみならず、世界的にSFファンタジー“スペースオペラ”の1大ブームを巻き起こした、 ジョージ・ルーカスの宇宙叙事詩シリーズの第4作。 “旧3部作”として知られる、1977〜83年の『エピソード4〜6』の、30年以上前が舞台となっている。 シリーズとしては4作目だが、“SW史”としては基準年となる物語で、 旧3部作の悪役ダース・ヴェイダーの少年時代にスポットが当てられている。 ……と言っても、少年時代のヴェイダー=アナキン・スカイウォーカーは砂漠の惑星タトゥイーンの奴隷階層の1人。 活躍の場は限られており、それを埋めるかのように“大暴れ”するのが、“全盛期”のジェダイ騎士だ。 敵となる通商連合の機械兵士バトル・ドロイドを、光の剣ライトセイバーで次々に切り捨て、 勢いに乗じて、艦橋に通じる耐弾扉にまで穴を開ける暴れっぷリ。  (※2012年頃にG-maが描いた通商連合艦) (※2012年頃にG-maが描いた通商連合艦)フォース(理力と呼ばれるがむしろ念力^^;)を、直接攻撃に使ったのも、ジェダイのアクションとしては恐らくシリーズ初だろう。 (旧3部作ではダース・ヴェイダーしかこの術を披露していないからだ) クライマックスの“赤鬼”ダース・モールとの殺陣も、第1作(エピソード4)に劣らぬ大きな話題となった。 真正面で構えるオビ=ワン・ケノービ、柳生心影流を思わせる斜めに寄った構えのクワイ=ガン・ジン、 薙刀に似た双刃を持つダース・モールなど、戦闘スタイルに個性があるのも面白い。  (※2021年にG-maが描いたダース・モール) (※2021年にG-maが描いたダース・モール)一方アナキン少年が活躍するのは、“空飛ぶ馬車レース”ポッドレーサーのアクション・シーンだ。 新世代ILMのCGキャラクターが大挙出演するシーンの1つであり、中でも手足が逆転したダグ族のセブルバはユニークだ。 リアルだがどこかアニメっぽいCGキャラのデザインは、 過剰表現志向の米製アニメ“アメリカン・カートゥーン”に起源を持つ表現とも言える。 特に新シリーズの落とし所(爆)ジャー・ジャー・ビンクスの振る舞いなど、ほとんど○ナルド・○ックである(^^;) リアルなCG表現を可能にしたことにより、動く異世界のパノラマ・カットなど、 アナログ特撮では困難なショットが実現したのも興味深い。 特に銀河共和国の首都コルサントの風景は、デザインこそマンハッタンの延長を想像させるが、 アナログで描き切るのは不可能に近いだろう(ビル群を全て描き切るのに1年以上かかったという話がある) ……余談だが、この都市惑星の夜景シーンの端に、『ブレードランナー』のスピナーが飛んでいたりする(爆) こういった遊び心“イースターエッグ”が散りばめられているのも面白い。 (旧3部作の『帝国の逆襲』でも、小惑星帯にジャガイモやスニーカーが飛んでいたそうだが、まだ確認できていない^^;) アナキンが惚れたアミダラ女王の故郷、緑の惑星ナブーの海中にある、 泡状の水中都市オータ・グンガの幻想的なビジュアルも興味深い。 クリーチャー・ファンにとっては、その惑星ナブーに巣くう多様なクリーチャー達も印象的だ。 特に設定全長が200mにも達する海獣サンド・アクア・モンスターは、ゴジラよりも大きい新3部作最大の巨獣である。 (シリーズ全体で見ればもっと巨大なクリーチャーもいるが、新3部作では未登場である) グンガン(ジャー・ジャーの種族)潜水艇ボンゴに食らいつく、カメレオン顔のエビのようなオピー・シー・キラーも面白い。 クライマックスの戦闘シーンで印象的なのは、 宇宙戦よりむしろナブー平原でのバトル・ドロイドとグンガン騎兵団の激突だろう。 モチーフは1つとは言えないが、日本の中世の合戦も入っていることは間違いない。 特撮アクションが話題を呼んだ旧3部作に比べ、美術的な価値のあるデザインが採用されているのも飽きさせない。 もちろん、本作を始めとする新3部作がこれだけ贅沢に出来るのも、結局は旧3部作の成果によるのだが。 さて、G-ma映画評論恒例のツッコミ所(爆)だが…… スター・ウォーズ・シリーズは、重厚なテーマより夢を形にする冒険活劇が主体なので、風刺性うんぬんは野暮な指摘だろう。 あえて風刺性を感じる部分を上げるとすれば、コルサントの繁栄と腐敗した議会だろうか。 どことなく、某超大国の繁栄と政界のネガティブ・キャンペーンを示唆していないとも限らない。 新3部作はこの爛熟した“銀河共和国”が戦火に突入し、旧3部作の“銀河帝国”となる物語でもあるワケだから、 ルーカスが意識していた可能性はあろう。 物語のツッコミ所は、やはりフルCGで登場した、喜劇専門のジャー・ジャー・ビンクスだろうか。 通商連合の違法な封鎖からナブーを開放した紛争の、事実上の立役者でもある彼だが、 行き当たりばったりで使命感のなさそうな軽いキャラクターは、 徹底されるとどうも違和感を感じる(ダメだとまでは言わないが) ナブー平原での戦闘シーンで、派手な銃撃戦・砲撃戦に巻き込まれながら、ケガらしいケガを負ってなかったのもお笑いだ。 お笑いついでにもう1つ言えば、足に絡まったバトル・ドロイドの残骸を振りほどこうとして、 結果的に周囲の敵を倒してしまうのも爆笑である(ジェダイを苦戦させたドロイデカさえ1発だったw) 物語が惑星紛争止まりゆえに、旧シリーズを連想させるスケール感がない、という指摘もあるらしいが、 ルーカスとしては、繁栄後期の共和国の姿を描きたかった向きもあるのだろう。 余談だが、旅立つ少年アナキンの背後にダース・ヴェイダーの影を重ねた、本作の初期ポスターもなかなか粋である。 |

|

| |

|

| |

|

| 『ガメラ3 邪神降臨』(1999年/日本) ※2025年リメイク評論版 | |

| 大映(角川大映)が制作した怪獣映画のリメイク作品。 1960〜1970年代にゴジラに対抗するように作られたシリーズを焼き直したものであり、 それ自体が複数の関連作を持つため、“平成ガメラ3部作”とも呼ばれているものの3作目だ。 ただし“昭和シリーズ”の怪獣ギャオスと戦った1作目とは異なって、 本作は昭和シリーズには未登場だった新怪獣(縁はあるのだが)が登場する作品となっている。 前作『レギオン襲来』のヒットが生み出した、個性的な“完結編”とも言えるだろう。 本作に登場する“邪神”こと敵怪獣イリスは、設定上はギャオスから突然変異したそうだが、 前作のレギオンのような外骨格と、タコのような触手を生やす独特の外観を持っている。 “邪神”という2つ名から、もしかするとラブクラフト神話のクトゥルーがモチーフだろうか。 カタツムリからギャオスの頭が生えたような、不気味だがどこか可愛い幼体から、 ゼットンのような発光体を持つ、スレンダーな完全体に変態を遂げるシーンも印象的であり、 ウルトラシリーズに登場しても違和感のない存在感があり、筆者も大好きな怪獣の1つである。 オリジナリティの高い怪獣デザインという意味では、キングギドラに匹敵するものがある。 とりわけ触手の間にある半透明の幕を拡げて飛翔し、月夜に舞い飛ぶ姿は幻想的でさえある。 時期的に、『エヴァンゲリオン』の使徒などにも、影響を受けているのかも知れない。 それにしても、あのギャオスが何をどうしたら、こんなゼットンみたいな怪獣に変態するのかw ギャオスは設定上人工的に作られた生物兵器なので、こういうプログラムがあるのだろうか。 まるで『ドラゴンボール』の人造人間編に登場したセルのようでもある。 (セルも「あらゆる戦士の遺伝子を合成した完全生物」だが、あの昆虫的な外観は未説明だ) 怪獣同士の空中戦は、1作目でも展開されたが、今回は更にグレードアップされている。 中でもイリスを追う空自の戦闘機パイロットの「真横に現れるガメラ」のシーンは大好きだ。 ギャオスと戦った1作目には、こんな「グッと来る」ハッタリ感のあるカットが余りなかった。 最終決戦が行われる、京都駅ビルのシーンも細かく作り込まれている。 本作の所為で「京都駅ビルと言えばガメラ」と刷り込まれた怪獣ファンも多いのではないか。 この京都駅ビルでも、登場人物の目の前にビルの壁を破って2大怪獣が乱入するシーンがあり、 迫力満点に仕上がっている……1作目と同じシリーズの作品とは思えないほどだ(爆) ドラマもイリスの復活をもたらした少女である****の“怨恨”が鍵になっており、 取って付けたものにならない工夫がされている……彼女はガメラとギャオスが戦った時に、 倒壊したマンションで両親を失い、そのためにガメラを恨んでいるという設定なので、 ガメラ憎さの余りに“邪神”を蘇らせてしまう、悲しい役どころなのだ。 人間に対しては敵意を見せないガメラも、絶対善ではないことを示唆する導入が印象的であり、 安直に善悪を決め付けがちなヒーロー物へのアンチテーゼを感じる作風なのである。 前作『レギオン襲来』では、宇宙怪獣レギオンを聖書神話の記述とオーバーラップさせつつも、 ファンタジー色は控えめであったが、今回は古代神話の延長戦を展開した1作目に回帰し、 ガメラの宿敵であるギャオスの立場から、“ガメラ神話”を再定義しているようにも見える。 ガメラを含む怪獣たちを「人類の審判者」だと語るオカルト研究家の倉田も面白いキャラだ。 (終始ミステリアスに振舞うが、最後は自我が出てしまう詰めの甘さも面白かった) 1作目から登場する政府官僚の**にも言えるが、怪演する不気味なキャラに結構味があって、 これも同シリーズの“独自性”の1つと言えるかも知れない(笑) もっとも他所でも突っ込まれていた話だが、風水などの“四神”にガメラたちを引っ掛けて、 ガメラを玄武、イリスを朱雀に見立てた解説はちょっと詰めが甘かったようにも見える。 “四神”と言うように、この神話にはあと2つの“枠”が存在するためである。 残りの2枠、白虎や青竜に該当する怪獣が構想されていたかどうかでも、見方が変わるだろう。 今のところ昭和ガメラシリーズには、候補になりそうな怪獣がいないのだが。 イリス撃破後、世界中で孵化したギャオスが日本に大挙して飛来するシーンも不穏で印象的だ。 (CGで描かれているのか、1作目のギャオスよりずっと動きがリアルになっていた) 前作でレギオン撃破に地球の生命力(劇中では“マナ”と関連付けられている)を大量消費し、 それによって世界のバランスが変わってしまったことが原因だと示唆されているが、 見ようによってはバッドエンドにも見える演出も、従来の怪獣映画にはない意外性の1つだ。 イリスがエヴァの使徒を思わせるように、これもエヴァシリーズの影響だろうか。 イリスに片腕を引きちぎられたガメラが、クライマックスで“炎の腕”を作るのも印象的だが、 これは『Gガンダム』のシャイニング・フィンガーに似ており、実際ツッコまれている。 前作でレギオンを撃破したアルティメイト・プラズマにも言えることだが、 平成ガメラシリーズは、同期のアニメ作品の影響を強く感じるシーンが結構あるのだ(笑) この辺りが今後の日本特撮映画の、1つの“課題”ではないかと思うこともある。 モチーフや参考資料として使うことは構わないと思う(筆者も1次創作でよくやっている)が、 「パクリ疑惑」が立つほど「そのまんま」なのはちょっと頂けない気がするのだ。 全体的に「大味」だった『大怪獣空中決戦』はともかく、『レギオン』も本作も良作だと言え、 日本の特殊効果の進化を期待させる映画だったとは思うし、実際好きな作品の1つだが、 だからこそ「もっとオリジナリティを追求して欲しい」とも願うのである。 |

|

| |

|

| |

|

| 『ゴジラ2000ミレニアム』(1999年/日本) | |

| (現在再編中orz) |

|

| |

|