| GDW雑記帳 |

|

| ★考察139――超巨大地震の世界2025 (2025年8月5日作成) | |

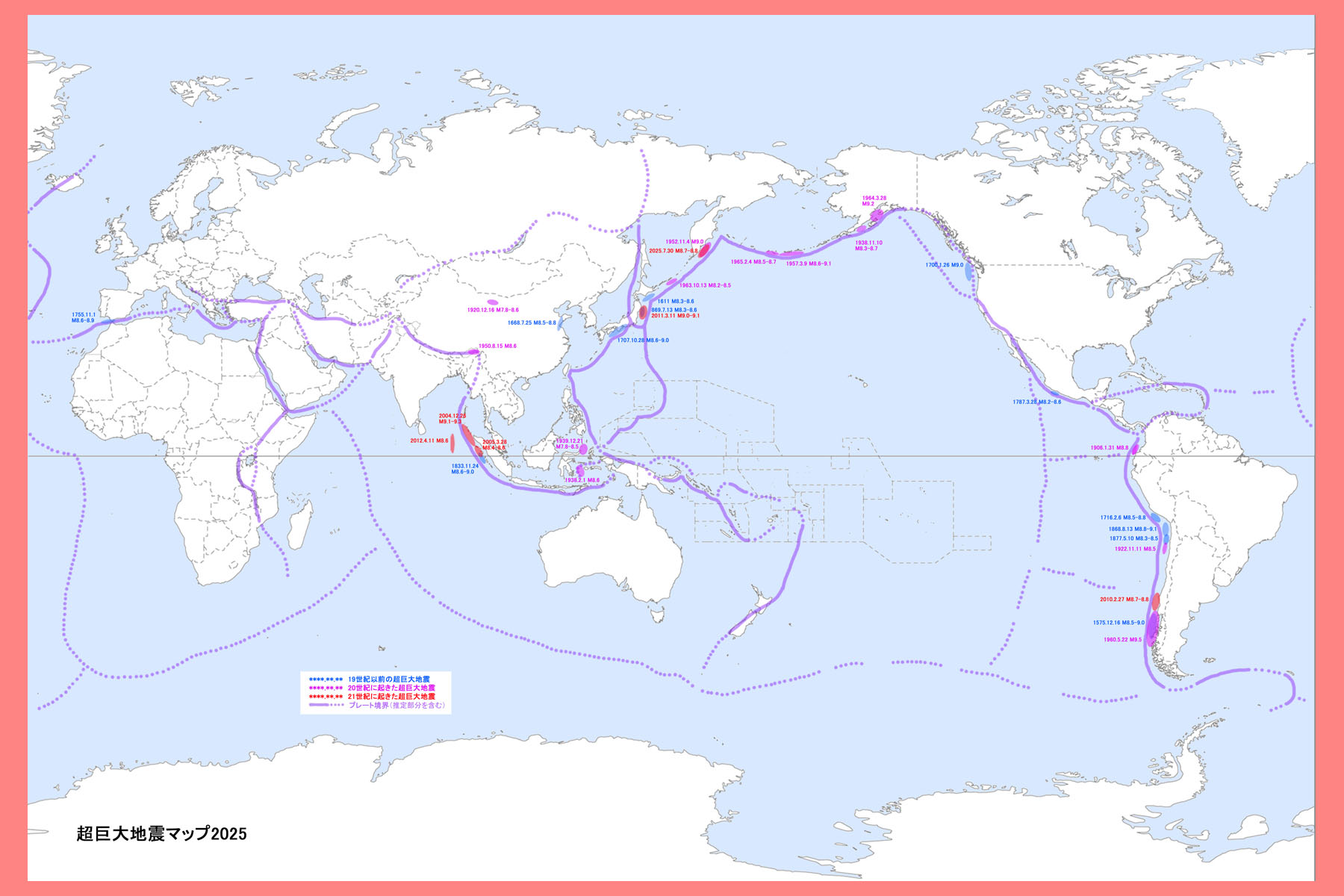

| 2025年7月30日、極東カムチャツカ半島でマグニチュード8.8の地震が起きた。 1952年にこの近傍で起きた、マグニチュード9の地震の“再来”である可能性が高く、 現地で4mほどの津波を観測し、ビルの外壁が崩れるなどの被害が出ている。 (ただし現地の研究者は目測で5〜6mと判断した他、局地的には10m以上との説もある) 釧路などで震度2を観測するなど日本でも有感だったらしい。 日本でも津波警報が発令され、鉄道ダイヤなどが混乱する騒ぎになっている。 因みに当所はマグニチュード8と報じられたが、その後8.7、8.8と2度修正されている。 この規模の巨大地震は、全体像を把握するのに時間がかかるのである。 2011年の東日本大震災でも、速報ではマグニチュード7.9だったが、修正を繰り返しており、 最終的に9(正しくはMw=9.1)になっているのも、同じ背景がある。 「政府の不手際を隠すために意図的に数字を盛った」という陰謀論もあるようだが、 これは地震をどう測定しているかの“科学”を知らない、無知な人間の憶測に過ぎない。 今回はこの地震の報を受け、「これから始まる新たな巨大地震サイクルの可能性」と、 世界各地で懸念される「大地震の推定震源域」について書きたい。 同じタイトルの考察を過去2度書いているように、広義の“シリーズ”でもある。 なお阪神・淡路大震災への被災経験から、地震という自然現象に大きな関心を持ち、 大災害データベースという時事コンテンツを自分のサイト内に設けている筆者であるが、 権威ある学者ではないため、推測には飛躍した部分があることをご了承願いたい。 また純粋な“心配”から書いているもので、不安や混乱を煽る意図もないと書いておく。 世間の情報氾濫に神経質な人は、この辺を誤解しやすい可能性があるためだ。 無知であるが故に陰謀論を信じてしまう人が少なからずいるように、 曖昧な部分を放置することで、余計な混乱を招く事態を引き起こすことを筆者は望まない。 筆者が理解する“地震学”の範疇から、懸念事項を挙げる作業でしかなく、 スピリチュアルな予言ではないし、デマをばらまく意図もない。 さて――前振りはこの辺にして、本題に入ろう(苦笑) カムチャツカ半島沖の“超巨大地震”は、新たな巨大地震サイクルの予兆の可能性がある。 因みに超巨大地震というのは、学術的な専門用語ではないのだが、 筆者自身は「マグニチュード8.5を越える最大級の巨大地震」を指すと定義しており、 実際にこの規模の地震は、ある意味で「地球規模の影響をもたらす」巨大な猛威なのだ。 今回の地震が1952年に起きたマグニチュード9の地震とほぼ同じ位置に震源があるように、 地震活動が活発な地域であっても、100年に1度くらいしか起きない巨大地震なのだ。 この規模の地震は震源域(本震と余震を合わせた領域で地震活動の全体像を示す)が広く、 数百km〜1,000km以上に渡って海底の断層(概ねプレート境界)がずれ動くため、 強い揺れを広範囲にもたらし、海底地震であればほぼ間違いなく大津波を引き起こす。 今回のカムチャツカ沖地震も北海道や東北の1部まで有感であったように、 非常に大きなエネルギーを持っているため、それ故に大津波も警戒されるのだ。 東日本大震災で大津波が起きたことは有名だが、その津波はハワイや北米にも届いたのだ。 南米で起きた超巨大地震の津波が、日本に届いたケースも何度もある。 こうした津波を“遠地津波”と呼び、頻度は少ないが震源が非常に遠いことから、 揺れを感じないまま津波がやってくる場合があり、それ故に油断すると甚大な被害となる。 1960年に起きたチリ地震津波は今や“伝説”で、100人以上の死者を出したのだ。 またトンガの2022年の火山噴火のように、大規模な火山活動が遠地津波を起こすこともある。 今回のカムチャツカ沖地震では半島の南東部で4mの津波が観測されているが、 震源は半島の東側にあるため、震源近くではより大きな津波が来た可能性もあるようだ。 “前サイクル”の可能性が高い1952年の地震でも、実際に10m以上の津波があったという。 カムチャツカ半島は人口密度が低いため、東日本大震災ほどの被害は出さないが、 1952年の地震では1説には「1,000人以上が死亡した」とも言われ、恐らく津波の所為だ。 それ故に今回も津波に油断出来ない、というわけなのである。 また1952年のカムチャツカ地震は“超巨大地震サイクル”の幕開けにもなった地震なのだ。 超巨大地震は数十年ほどのサイクル(誤差はある)で何度も繰り返すパターンがあり、 1952年にカムチャツカ地震が起きた時には、1957年にアリューシャン列島で、 1960年にチリ南部で、1964年にアラスカで、1965年に再びアリューシャン列島で、 いずれも「M8.5以上」の超巨大地震が起きているのである。 (付け加えると1950年の「アッサム地震」も内陸地震ながらM8.6に達した) とりわけ1960年のチリ南部地震(バルディビア地震)は「観測史上世界最大の地震」であり、 マグニチュードは9.5に達し、日本にまで甚大な津波被害をもたらしたのだ。 その後こうした超巨大地震の活動はピタリと止まっているのだが、 21世紀に入って“復活”したのである……2004年のスマトラ・アンダマン地震を皮切りに、 2005年の北スマトラ地震、2010年のチリ中部地震(マウレ地震)、 そして2011年の東日本大震災、2012年のインド洋東部地震と続いたのである。 (詳しくはこちらの特集ページを参照されたい) そしてこの21世紀初頭の“シーズン”も2012年以降は止まったように見えるのだが、 2025年にカムチャツカ半島で「再開された」というわけなのだ。 過去の歴史履歴を見る限り、この規模の超巨大地震が、前後10年以上のブランクを空けて、 単独発生したことがなく、それ故に「新たな巨大地震サイクル」が懸念されるのである。 実際日本でもしばしば話題になる「南海トラフ地震」は次の活動が近づいており、 2030年前後に発生する可能性を指摘する識者もいるため、十分に「射程圏内」なのだ。 付け加えると、1950年代以前にも、1920〜1930年代に「前回のシーズン」があったし、 余り明確な形ではないが、1890〜1900年代にも続発しているように見える。 従来は「概ね半世紀ほどのブランクでシーズンが繰り返しているのではないか」と見ていたが、 より歴史履歴を詳しく精査すると、サイクルはそれよりも短い可能性がある。 どちらかと言えば半世紀ではなく「30年前後」でサイクルを繰り返しているように見える。 もちろん“シーズン”には幅があるので、プラスマイナス10年くらいはあるのだが。 地震活動は月の満ち欠けほど正確なサイクルを示さないが、 地球はほぼ正確なサイクルで自転と公転を繰り返しているのも確かであるため、 地球の自転運動の応力がマントルやプレートの活動に影響を与える可能性自体はあろう。 少なくとも“惑星直列”の時の木星の重力よりもずっと大きな影響があるはずだ。 地球自体が規則正しく運動している以上、地震活動も影響を受けて然るべきなのである。 気象庁も発表しているように、今回のカムチャツカ沖の超巨大地震が、 直接的に日本列島の地震活動を触発するきっかけになるとは筆者も思わないが、 (揺れは届いたが震源は1,000km以上も離れているためである) 超巨大地震がある程度“クラスター”で続発しているパターンを考えると、 広い意味では日本列島の巨大地震の「遠因になり得る」のではないかと警戒している。 少なくとも今、日本列島の中に「警戒震源域」が複数あることは事実なので、 カムチャツカ沖地震を「新たな警戒の契機」にはしていきたい所だ。 ここからは、日本と世界で、筆者が懸念している「巨大地震の推定震源域」を書こう。 最初にも書いた通り、地震学者でも地球科学者でもない筆者の「素人の推測」なので、 専門家から見れば「想定要素の抜けがある」という可能性はご了承願いたい。 ただ「全く根拠のないデマ」にならないよう、一定の理由や根拠は示したつもりである。 (もっとも個別の震源に対する根拠の程度には差があることを認める) 少なくとも筆者自身は、真面目にこれらの震源で地震が起きる可能性を心配している。 ◆南海トラフ 南海トラフは、日本の本州南部と四国の南方沖にある海盆地形であり、 (海溝と呼ぶほどに深くなく、水深4,000mくらいの深みをトラフと呼ぶ) 歴史的に東海地震や南海地震の震源となってきたプレート境界として有名である。 ここが新たな巨大地震の震源候補になっているのは、専門家の間でも有名だ。 歴史的に概ね150年前後の周期でM8を越える巨大地震を繰り返してきたことに加えて、 前サイクルに位置付けられている昭和南海地震から80年ほどが経っており、 しかもこの時に静岡県周囲のプレート境界が動いていないのも理由の1つである。 また1940年代に起きた昭和南海地震と東南海地震は、この界隈の地震としては中型で、 幕末に起きた安政地震(安政東海地震&安政南海地震)よりも小振りだったため、 「プレート境界のストレスが残っている」可能性も指摘されている。 政府の地震調査委員会などが、1707年の宝永地震と同等か、 (江戸時代半ばに起きた宝永地震は、南海トラフの最大級の地震として有名である) それ以上の「可能な限り最大級」の地震を対象にシミュレーションしているのは、 「最悪の事態を想定した危機管理」のためであるが、 前サイクルの地震活動が「不完全燃焼に見える」のも理由の1つになっているのだ。 南海トラフに沿った地域は、日本で最も経済活動が活発な地域であり、 新幹線に代表される大規模インフラ設備も多いため、いざ巨大地震が起きた場合、 無対策なら「天文学的な被害が出る」恐れがあるため、強く警戒されている。 筆者の過去の独学研究でも、南海トラフの「次の活動が近い」と見ている。 ◆千島海溝周辺 千島海溝は、北海道からカムチャツカ半島にかけて伸びる海溝地形であり、 南海トラフや日本海溝に負けず劣らず、地震活動が活発なプレート境界である。 2003年に起きた十勝沖地震(M8.2)などが有名であり、M7クラスは頻発しているが、 これとはサイクルの違う“超巨大地震”が数百年おきに起きており、 近い将来にそれが再び発生する可能性が、専門家の間でも懸念されている。 19世紀半ばに現在の根室沖辺りでM8クラスの地震が起きているのだが、 それよりも前、17世紀には三陸海岸の北端部を巻き込む活動をしたと見られ、 この時の活動に対応する、十勝沖〜三陸北部沖の震源域がしばらく動いていない。 厳密に言えば1968年の十勝沖地震や1994年の三陸はるか沖地震など、 この地域で起きた大規模地震はあるのだが、いずれもM8クラスではなく、 「プレート境界のストレスが抜けきっていない」可能性があるそうだ。 また海底の地殻変動の変化もここ数十年ずっと続いており、 1968年や1994年の地震で「元の座標に戻っていない」のも根拠になっている。 (巨大地震で地殻のストレスが抜けると、元に戻ることが多いのだ) 南海トラフと同様に、「不完全燃焼な震源」の可能性があるのだ。 警戒される震源域単発でもM8を越える巨大地震の可能性が懸念されている上に、 釧路沖や根室沖の震源域を巻き込めば、M8.5クラスの可能性もあるという。 南海トラフ地震に比べると、周囲の都市化やインフラ設備は控えめなので、 直接的な被害は限定的になるかも知れないが、大津波が懸念される。 (この点は今回のカムチャツカ地震で津波が警戒されているのと同じだ) また千島海溝周囲は、中部で大規模な地震が過去に余り起きていない。 北端部であるカムチャツカ半島の周囲や、南端部である北方領土の周囲、 北海道沖では巨大地震が繰り返し発生しているが、中部では起きていないのだ。 そういう地質なのか、眠れる巨大地震があるのかは、よく分かっていない。 択捉島の東にあるウルップ島近海も巨大地震の巣であり、 過去には大津波を伴ったこともあるため、無視出来ない震源の1つである。 (ただしこの界隈は1990年代に大地震が起きているため警戒優先順位は低い) ◆日本海溝南部 日本海溝は、北海道から房総半島にかけて伸びる海溝地形であり、 2011年の東日本大震災の震源になった、ある意味で悪名高いプレート境界である。 ただし東日本大震災で動いたのは「北半分」であり、 日本海溝の南半分、茨城県から千葉県の沖合付近の活動は不明瞭になっている。 東日本大震災の余震として、茨城県沖でM7.7の地震が起きたくらいだ。 この界隈の地震活動はこれまでも余り明確ではなく、中規模地震はよく起きるが、 巨大地震クラスは17世紀に起きたものが記録上はほぼ唯一のケースである。 1677年に起きたこの地震は、福島県から茨城県の沖合付近が震源とされるが、 千葉県沖まで巻き込んだという説もあり、説によって推定マグニチュードが違う。 『理科年表』では前者の説を取ってM8とされるが「M8.5説」もあるのだ。 巨大地震が頻繁に起きる三陸沖よりも巨大地震の活動が目立たない海域であるが、 「起きていないわけではない」ため、油断しないでおきたい震源の1つである。 東日本大震災がこの界隈のプレートのベクトルを変えたという説もあるので、 従来の常識的な定説に依存するのは危うくもあるのだ。 また東日本大震災が起きた日本海溝の北部も、完全に安心というわけではない。 1部の地震学者が、この付近で「アウターライズ地震」が起きる可能性を指摘し、 実際に規模はそれほど大きくないがそういう地震があったのも確かなのだ。 アウターライズ地震というのは、プレート境界ではなく、その外側の海底地殻が、 プレート境界地震の余波で割れて起きる地震であり、海岸から遠いために、 大きな揺れにはなりにくいが、大津波を起こしやすいという地震である。 明治時代の1896年に起きた明治三陸津波が、アウターライズ地震だった説がある。 この地震では震度は2〜3程度だったが、30m級の巨大津波が来たからだ。 今なお日本最悪の津波地震記録でもある(東日本大震災より死者が多いのだ) また東日本大震災の後にも、この界隈でM7.5程度の地震が起こり、 揺れは弱かったが沿岸に2mほどの津波が押し寄せており、 アウターライズ地震というのが机上の空論ではないことを証明しているのだ。 ◆伊豆・小笠原海溝北部 伊豆・小笠原海溝は、日本海溝の南方に続く海溝地形であり、 巨大地震の履歴はほぼない(小さな島嶼しかないのも理由の1つだろう)が、 1993年には海溝の延長線であるマリアナ海溝でM8の地震が起きており、 全く地震活動がない海域というわけでもないのである。 また最近の説で、江戸時代初期の1605年に起きた慶長地震の震源が、 従来定説とされた南海トラフではなく、この海溝の北部だったと言われており、 史料に残る特殊な揺れのパターンや大津波の特徴をシミュレーションした結果、 伊豆・小笠原海溝震源と想定した方が史料に近いという結果が出ている。 実際慶長地震では関東地方でも大きな被害が出ており、 南海トラフ震源では津波の動きが説明が付かないという指摘もあるのだ。 (プレート境界の外側が動く「アウターライズ地震」の説も出ているのだが) この界隈は伊豆大島や三宅島といった、活発な火山島が多く、 少し南下すれば今も噴火中の西之島などもあるため、活動は活発であり、 「巨大地震だけがない」というのは確かに不自然な印象もある。 巨大な地震は数十年から100年以上のブランクを空けることがよくあるため、 「記録漏れの可能性」もあり、それ故に油断出来ないのである。 ◆糸魚川・静岡構造線 糸魚川・静岡構造線は、中部地方にある大規模な断層帯の1つである。 本州を東西に引き裂く地殻構造物“フォッサマグナ”の東端をなす断層帯で、 9世紀にM8クラスの地震を起こした可能性が指摘されているシロモノだ。 約1,000年前の地震だが、内陸地震としては「活発な方」であり、 内陸ながらプレート境界を形成しているため、近未来の大地震が懸念される。 北部・中部・南部の断層群から構成されており、 それぞれ個別に活動してもM7.5〜7.8、全体が連動するとM8以上だという。 とりわけ中部に当たる牛伏寺断層での地震発生が懸念されており、 2011年の東日本大震災の時にM6前後の誘発地震が起きて緊張した例もある。 近傍は諏訪や松本といった長野県の主要都市があるため、 牛伏寺断層が大地震を起こすと、確実にこれらの街が被災するだろう。 ◆中央構造線 中央構造線は、西日本にある大規模な断層帯の1つである。 九州から四国の北岸や紀伊山地を貫通して中部地方まで伸びる大断層であり、 糸魚川・静岡構造線に勝るとも劣らない活発な断層だとされている。 とりわけ四国北岸の直線的な地形はとても印象的であり、 この断層がとても活発であることを強く示唆する地形と言えるだろう。 東西に細長い愛媛県の佐田岬半島も、中央構造線が作った地形だ。 歴史時代の活動は不明瞭であるが、9世紀や17世紀に活動した説もあり、 南海地震と連動して活動しているのではないか、という説もある。 こちらも九州付近、四国付近、紀伊半島と概ね3つの断層帯に分かれており、 それぞれ個別で動いてもM7.8程度、全体が動けばM8.3以上とされる。 大分、松山、徳島、和歌山といった地方都市がこの断層のほぼ真上に位置する。 また福岡や広島、大阪、名古屋なども断層から比較的近い都市だ。 2016年の熊本地震の際に、この断層群の九州側で中規模な誘発地震が起こり、 活動が東に延びていく可能性を懸念したが、幸いそうはならなかった。 しかし日本最大級かつ、最も活発な段層の1つなので警戒すべき存在だ。 一般にはプレート境界ではないが、それに準じる位置にあると見られている。 (琉球大の木村教授などはマイクロプレート境界説を唱えている) ◆利根川断層帯 利根川断層帯は、関東地方にある大規模な断層帯の1つである。 その名の通り、関東平野を横切る利根川に沿って続く関東最大級の断層群で、 中央構造線の東方延長部に当たる、という説もある。 (定説では中央構造線の東端は諏訪湖付近だが、更に伸びている説がある) 地震学会では余り話題に上がってこないが、筆者はこの断層はダークホースで、 近未来の地震発生を軽視出来ない存在だと捉えているのだ。 何故ならこの断層帯は、9世紀の弘仁関東地震の震源の可能性が高いからだ。 弘仁関東地震は、従来説では相模トラフを震源とした海底地震であり、 1923年の大正関東地震(関東大震災)と同じタイプだと見られていたのだが、 近年では疑念が持たれており、内陸地震だったという説が浮上している。 実際に利根川断層帯の近傍から発掘された約1,000年前の遺跡から、 液状化現象の痕跡が見つかっているのだ……この内陸地震説を採用すると、 弘元関東地震はM7.5以上の大規模な直下型地震であり、 液状化や堤防の決壊で大洪水をもたらした可能性があるというのだ。 そしてその「最後の活動」が、約1,000年前ということになるのである。 巨大地震と呼ぶには多少小振りではあるが、関東平野のど真ん中であり、 仮に今ここで同規模の地震が再び起こった場合、関東平野の広域で震度6、 東京都心も大揺れという事態になり、堤防決壊も懸念されるのだ。 実は「関東地震23シミュレーション」の1つにも挙げられていたりするので、 学会では余り話題に上がらないが、心配している人はいるのだろう。 ◆京阪神中部 1995年に阪神・淡路大震災が起きるまでは、 京阪神は「非地震地域である」という“神話”が広く信じられていた。 過去数十年、この地域で震度5以上を記録したことがなかったのが理由だ。 しかし実際の所、京阪神には無数の活断層が存在しており、 数百年ほどのブランクで活動するため、見落とされていただけだったのだ。 例えば古代史に建設された古墳、応神天皇陵には不自然な崖崩れの跡があり、 古墳の真下にあった上町断層帯の1部が動いたためだと判明している。 また安土桃山時代に当たる1596年に起きた慶長伏見地震は、 阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震よりも大きな内陸地震で、 当時の有名な“天下人”豊臣秀吉も被災した事実があるのだ。 内陸の活断層の活動周期は、一般に1,000年〜数千年とされているため、 「大地震は滅多に起きない」と思われがちだが、実はこれは正確ではない。 1つの断層の活動周期が数千年でも、周囲に複数の断層が並んでいれば、 数百年程度か、場合によっては数十年で次の大地震が起こり得るのである。 実際に「秀吉も被災した」慶長伏見地震は阪神・淡路大震災の約400年前で、 兵庫県南部地震を起こした野島断層の、隣の断層の活動が判明している。 また阪神・淡路大震災で京阪神の全ての活断層が動いたわけではないため、 京阪神には今も「出番待ちの断層」がたくさんあることになるのだ。 その中でも活発で、かつ複雑な動きを見せているのが、 有馬・高槻構造線と琵琶湖東岸断層、上町断層帯北部の“合流部”である。 2018年に起きたM6クラスの大阪北部地震がちょうどこの辺で起きており、 かつこの地震は「大地震ではなかった」ことから、 この活動に触発されて、近傍の断層が活発化する恐れがあるのだ。 内陸の地震源であるため、M8を越えるような巨大地震の心配は少ないが、 それでもM7.5を越える規模の地震が起こり得る断層が複数ある。 阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震がM7.3だったと思うと、 M7.5オーバーの“直下型地震”の恐ろしさが想像出来るのではなかろうか。 実際に京阪神ではないが、2024年に起きた能登半島地震はM7.6だった。 この規模の地震が引き起こした地殻変動を、私たちは知っているはずである。 もしあの規模の地震が、大阪や京都の都心部を襲ったら――。 ◆南西諸島海溝中部 南西諸島海溝は、沖縄など南西諸島の沖合にある海溝地形であり、 広義には南海トラフや台湾東岸の地震活動との連動が疑われる地域である。 南九州の日向灘で起きる地震も、これらの地形と縁がある。 伊豆・小笠原海溝や日本海溝の南部に似て、巨大地震の履歴が不明瞭であり、 顕著なものは1911年の喜界島沖地震くらいなのだが、 マグニチュード7クラスの地震の記録は複数ある場所であり、 18世紀に先島諸島沖で起きた地震では日本史上屈指の巨大津波を伴った。 八重山地震津波(明和地震津波)として、『理科年表』にも書かれている。 巨大地震ではなかったようで、海底地滑りなどの誘発が疑われている。 この海溝の中部(ちょうど沖縄本島付近)も大地震の活動が不明瞭であり、 千島海溝の中部と似通っている(南北で巨大地震が起きているのも似ている) 過去の記録ではマグニチュード7前後の地震が2回ほどあるだけで、 そういう地質なのか、眠れる巨大地震があるのか、現時点では分からないが、 過剰に恐れないまでも油断は禁物だと筆者は見ているのである。 ◆パラオ海溝付近 パラオ海溝は、マリアナ海溝の南西延長にある海溝地形であり、 オセアニア北部の複雑なプレート境界の1部をなしている海域である。 パラオ付近からニューギニア島を挟んでフィジーやトンガ方面にかけて、 弧状に湾曲した海溝やトラフが複数並んでいるのが特徴だ。 このうち、ニューギニア島東方の海溝やトラフでは頻繁に大地震が起こり、 とりわけ2000年にニューブリテン島近海で起きた地震は巨大なものだったが、 逆にニューギニア島から北西沖にあるパラオ付近は近年静かなのだ。 フィリピン海を挟んだフィリピン沖ではしばしば大地震が起きているし、 マリアナ海溝でも1993年にM8クラスの巨大地震が起きているのだが、 パラオ海溝やマリアナ海溝を挟んだ伊豆・小笠原海溝付近は静かなのである。 この海域のプレート境界はとても複雑で、巨大地震履歴も不明瞭であるため、 大地震が切迫しているのかどうかは断定出来ないのだが、 周囲の海溝やトラフでは大地震が起きているため、不気味に見えるのだ。 ◆アリューシャン列島 アリューシャン列島は、北米とロシア極東の間にある弧状列島であり、 その沖合に海溝地形が存在し、ここも歴史的に“巨大地震の巣”であった。 ハワイに大規模な遠地津波被害をもたらした1946年の地震と、 1節には超巨大地震説もある(異説もある)1957年の地震が特に有名である。 東西冷戦時代にはここで水爆実験も行われているため、 それがプレート境界を刺激したことはなかったか、不穏な歴史もあるのだ。 マグニチュード7クラスの地震は結構頻繁に起きているが、 時折大津波をもたらす巨大地震が起きることもある場所であることから、 カムチャツカ半島で地震が起きたことで、この海域の活発化も懸念される。 アリューシャン列島の著名な巨大地震は1946年と1957年、1965年に起きており、 1952年のカムチャツカ地震と比較的時代が近かったのだ。 現地の人口密度は低いが、カムチャツカ同様遠地津波リスクがあるのだ。 ◆アラスカ沿岸 アラスカは北米の北端にある寒帯地域で、今はアメリカ領であるが、 過去にはカナダ領やロシア領だったこともあるなど、歴史的因縁の地でもある。 北極圏に近いため、オーロラ観光で有名な場所でもあるだろう。 このアラスカで1964年に起きたのがアラスカ地震(聖金曜日地震)だ。 マグニチュードは推定9.2、スマトラ・アンダマン地震に匹敵する超巨大地震で、 州都アンカレジを中心に甚大な被害を出しただけではなく、 大津波が太平洋を伝播し、ハワイなどでも被害があったことが記録されている。 また1958年にリツヤ湾沖で起きた巨大地震では大規模な山崩れを引き起こし、 それが引き起こした津波が急斜面を500mも駆け上がったという。 これは地震による津波の遡上高の世界記録として、今も破られていない。 アラスカは地震だけでなく火山活動も活発で、北米を代表する地熱活動地帯だ。 (大陸の中央部に位置するイエローストーンも有名ではあるが) 近年でもマグニチュード7クラスは結構頻繁に起きており、 2002年にはマグニチュード8に達する地震が起こった。 (デナリ地震と呼ばれるこの地震は、アラスカ山脈直下の内陸地震だった) そのため目立った巨大な活動の前兆は見られないが油断は出来ない。 ◆カスカディア・トラフ カスカディアトラフは、北米西岸にある海盆地形の1つである。 アメリカのワシントン州沖からカナダ南東沖にかけた海底に広がる地域であり、 北太平洋海嶺から生まれたプレートの沈み込み帯として機能しているため、 地震活動があり、周囲には火山帯も形成されている。 1980年に山体が吹き飛ぶ大爆発を起こしたセントヘレンズ山もこの火山帯だ。 そしてこの沈み込み帯で、1700年に超巨大地震が起きたことが分かっている。 ネイティブアメリカンの伝承などに津波らしき災害の記録が残っており、 日本にも押し寄せた当時の津波記録が、巨大地震の発生を確実にしたらしい。 北米西岸に押し寄せた津波は、南北500kmに渡って森林を枯らしたようだ。 これはアラスカ以外では、北米大陸周囲で起きた記録上最大の地震でもある。 それからおよそ300年余り、この海域は比較的静かな振舞いを見せているが、 セントヘレンズ山の爆発などが示唆するように、活動は続いており、 1700年の超巨大地震が「単発の例外ではない可能性」は疑っても良いだろう。 こうした大規模な活動は「繰り返して起きる」方が普通だからである。 ◆サンアンドレアス断層南部 サンアンドレアス断層は、北米カリフォルニア州にある有名な断層帯である。 活断層の代名詞と呼んでも過言ではないほど有名な断層であり、 1906年に起きたサンフランシスコ地震(M8)の震源断層として悪名高い存在である。 20世紀末の終末神話ブームでも、よくこの断層がネタにされたものだ。 そしてこの断層の「南半分」の、近未来の大規模な活動が今懸念されている。 1906年のサンフランシスコ地震は、断層の「北半分」が動いたものであり、 南側も19世紀に大地震を起こしたことが分かっているが、それ以来静かなのだ。 南側にはアメリカ第2の都市であるロサンゼルスがあるため、 巨大地震が起きれば大災害になることはほぼ確実だと言われているのだ。 内陸地震は普通長い周期で活動するが、ここはプレート境界なので油断出来ない。 サンアンドレアス断層には、枝分かれした幾つかの“支線”も存在しており、 これらの副次的な断層も過去に何度も大地震を起こしてきた履歴がある。 特に19世紀後半にネヴァダ山脈のヨセミテ渓谷で起きた地震は大規模なもので、 巨大な断層崖が形成されたことが記録に残されているのだ。 この地震も19世紀のものなので、将来の“再来”が懸念される1つだろう。 ◆ケイマントラフ近傍 ケイマントラフは、中米カリブ海の北縁を形成する海盆地形である。 中米をぐるりと取り囲むカリブプレートの境界の1つで、 20世紀初頭にM8クラスの海底地震が起きた、という記録が残っている海域だ。 しかし近年では大規模な活動の履歴がないため、懸念されるのである。 2010年と2021年にハイチで起きた地震災害も、懸念の補強例に挙げられる。 特に2010年のハイチ地震(M7)は首都ポルトープランスを直撃して壊滅せしめ、 実に30万人を越える犠牲者を出した悪名高い巨大災害であるが、 この地震を起こした断層群が、カリブプレート北縁のプレート境界に近く、 この界隈のプレート境界が活動期を迎えている示唆の1つになっている。 また1976年には、ハイチの西方にあるグアテマラでM7.5の内陸地震が発生し、 2万人以上の死者を出している……それから約30年後にハイチ地震が起き、 震源が東に向かって移動しているように見えることも不気味なのだ。 ケイマントラフで巨大地震が起きれば、大津波も懸念される。 大西洋沿岸は津波の被災経験が少ないことも、懸念事項の1つと言えよう。 ◆南米中部西岸沖 南米大陸の西岸には大規模な海溝地形が数千kmに渡って続いている。 チリとペルーの国境付近の沖合にあるアタカマ海溝がとりわけ深いものだが、 その周囲にも細長い海盆地形が複数あり、いずれもプレート境界をなしている。 この海溝群の南部で1960年に起きたのがチリ南部地震(バルディビア地震)だ。 推定マグニチュード9.5は既往世界記録であり、地殻変動と津波をもたらした。 日本まで津波が届いて大被害をもたらしたのもこの地震である。 更に2010年にはこの地震の震源域のすぐ北側でM8.8のマウレ地震が発生し、 1960年以降のチリで最大級の自然災害の1つとなったのだ。 1906年に起きたコロンビア・エクアドル地震(M8.8)も有名なものである。 そんな日本以上の“巨大地震の巣”だが、その中部が最近不気味に静かなのだ。 チリとペルーの国境付近では、1868年にM9クラスの超巨大地震が起きており、 2001年にもM8.4の地震が起きているなど活発であるが、 その北側と南側は最近目立った地震活動を見せていないように見える。 南側は1922年にM8.5の地震が起きた海域なので、余裕があるかも知れないが、 北側は少なくとも過去100年、巨大地震の発生が確認出来ていない。 (因みに1970年に起きたペルー地震の震源は更に北方である) 南米は比較的短いスパンで、巨大地震を繰り返す活発な地域であることから、 数十年静かでも油断出来ない、という見方も出来るため、 そういう地域で100年以上静かに推移しているというのはかなり不気味なのだ。 (またこの海域では、18世紀にM8.5クラスが起きた前例もあるのである) ◆アッサム地方 アッサム地方は、インド北東部とチベット南東部の境界をなす山岳地帯である。 有名な紅茶の銘柄の産地で、中印の係争地の1つとしても知られるが、 ここはインド亜大陸がアジア大陸を南から突き上げる内陸のプレート境界で、 数十年に1度ほどの周期でマグニチュード8クラスの巨大地震を起こしてきた。 中でも1950年に起きたアッサム地震は推定マグニチュード8.6と言われており、 内陸地震としては既往世界記録の1つと言われる存在である。 落差10mもの断層崖が、200kmに渡って渓谷地帯に出現したと記録されており、 大規模な山崩れが相次いで、地形図を書き換えねばならなかったという。 死者はインド側とチベット側で合計4,000人とされるが異説もある。 2025年にミャンマー中部で起きた地震も、実はこの断層帯の南方延長部にある。 アッサム地方では1897年にもM8クラスの巨大地震が起きており、 上記の通り数十年ほどのサイクルで巨大地震を繰り返している可能性があるが、 1950年の地震以降、この地域では巨大な地震が起きていないのである。 アッサム地震の震源域の南方では上記の通りミャンマー中部地震(M7.7)が発生し、 西方では2015年にネパール地震(M7.8)が起きているのも不気味なのだ。 ◆カシミール地方 カシミール地方は、インドとパキスタンの境界をなす山岳地帯である。 中国を含めた3ヶ国が領有を争う係争地として有名でしばしば衝突も起きるが、 内陸のプレート境界が複雑に食い込んだ地震地帯としても有名なのだ。 1950年のアッサム地震ほどの巨大地震の記録はないが、 それでもM8前後の巨大地震クラスが過去何度も起きてきた地域であり、 2005年のカシミール地震(M7.7)では実に8万人もの死者を出したという。 最新の活動は上記の2005年の地震であるため、長く静かというわけではないが、 下記するイスラエル近傍と同様、民族紛争や領土係争のスポットでもあり、 なおかつ山岳地帯であるため、巨大地震が起きれば大変な事態になることから、 (2005年の地震では幸い外交問題は目立たなかったが救助が難航した) 油断出来ない地震帯の1つであることに違いはない。 ◆ジャワ島近海 インドネシアも日本に劣らぬ火山と地震の集積地帯として有名であり、 スマトラ島とジャワ島の南岸沖には、大規模なスンダ海溝が広がっている。 2004年のスマトラ・アンダマン地震はまさにこのプレート境界の北部が活動し、 津波被災経験が少ないインド洋の国々に大災厄をもたらしたのだ。 2005年にはそのすぐ南側でも再び巨大地震が起きている。 しかしジャワ島側では近年、大規模な海底地震が起きていないのである。 インドネシアの総人口の半分以上、約1.4億人が住む東西に細長い島であり、 首都ジャカルタ(もうすぐ遷都されるが)もこの島の西端にある。 目立った巨大地震こそないが、火山活動は活発であり、大火山が幾つもある。 とりわけスンダ海峡にある火山島クラカタウ島は有名なものだろう。 19世紀にこの島で起きた破局噴火では大津波が発生して3万人以上が死亡し、 これがスマトラ・アンダマン地震まで津波災害の世界記録だったのだ。 またジャワ島から東方の島々では、何度か大地震や巨大地震が起きている。 1983年にスンバワ島でM8、1992年にフロレス島でM7.5、 そして1996年にニューギニア島で起きたM8.2の地震では日本まで津波が来た。 しかしこれらの島々と、スマトラ島に挟まれたジャワ島は不気味に静かだ。 M7クラスの地震は何度か起きているが、巨大地震はないのである。 人口集積地なので、巨大地震が起きた時がとても怖いのだ。 ◆イスラエル近傍 聖書神話の聖地として有名なエルサレムを擁するイスラエルも実は地震地帯だ。 アフリカ大陸を乗せたアフリカプレートがヨーロッパを南から突き上げる、 そのプレート活動の課程で生まれた大陸の裂け目が死海地溝帯だからである。 アラビア半島とアフリカの間にある紅海も、同じ地殻変動で出来ている。 最近こそ大地震は起きていないが、歴史的にはシリアやイラクが何度も被災し、 エジプトにも地震記録が残っている……実は近年にもシナイ半島で地震が発生し、 死傷者を出していたりするのだ(過疎地なので巨大災害ではないが) 泥沼の様相を強めるガザ戦争に限らず、民族の因縁が複雑に交差する地域で、 もしも大地震が起きたら、収拾不能な事態になるのが明らかである。 筆者がイスラエル近傍での地震発生を懸念するのは、紛争情勢だけではない。 2023年に起きたトルコ南部地震の、広義の影響を懸念しているのだ。 トルコ南部地震を起こした南アナトリア断層は、死海地溝帯の延長にあり、 その後より南方で再び地震が起きるなど、震源南下の兆しが見られる。 直ちに誘発地震が起きるかどうかは分からないが、心配な地域の1つなのだ。 ◆クレタ島南方海盆 地中海東部、ギリシア領内のエーゲ海南部にあるクレタ島沖には、 日本の南海トラフと似通った海盆地形が形成されており、 過去に何度かM8クラスの巨大地震を起こしてきたことが分かっている。 古代都市アレキサンドリアを破壊した大津波の伝説の推定震源もここである。 (アレキサンドリア崩壊事件には直下型地震説もあり定まっていないが) 更に紀元前1500年ほどの時代には、有名な火山島であるサントリニ島で、 19世紀のインドネシア、クラカタウ島を凌ぐ破局噴火が起きたとされるなど、 火山活動も活発であり、かつ最近大地震が起きていないため心配である。 サントリニ島の絶壁に囲まれた風光明媚な景観は、破局噴火の爪痕であり、 (クラカタウ島やトンガのフンガ火山同様、海底に巨大カルデラがあるのだ) アトランティス神話の正体はこの噴火ではないかという説も有名だ。 また2020年にクレタ島の東隣にあるサモス島でM7クラスの地震が発生し、 サモス島の近傍にあるトルコ西部のイズミルで甚大な被害が生じた他、 津波が発生したことも分かっている……広義にはこれも同じ海盆が震源だ。 日向灘で起きる地震が南海トラフ地震の前兆になる可能性があるように、 サモス島の地震も近未来の巨大地震の広義の前兆かも知れないのだ。 ◆ジブラルタル海峡付近 地中海の入口であるジブラルタル海峡付近にはプレート境界があるとされ、 18世紀(1755年)に起きたリスボン地震の震源であると見られている。 リスボン地震は推定M8.5〜9.0というまさに超巨大地震であり、 激震と大津波がポルトガルの首都リスボンを壊滅させ、3〜6万人が死亡した。 (非常に大きな地震のため、隣国スペインやモロッコでも被害があった) 南米や日本など、太平洋の巨大地震履歴が明らかになるまでは、 リスボン地震は「有史以来世界最大の地震」と考えられていた時代もある。 今でこそM9クラスの超巨大地震が太平洋で何度も起きたことが知られるが、 数十年前までこのクラスの地震は「物理的に起こり得ない」と考えられ、 日本や南米の地震もせいぜいM8.3〜8.5程度だと考えられていたのだ。 岩盤強度には限界があるため、マグニチュードにも限界があると考えられ、 リスボン地震はその考え方において「世界最大候補」だったのである。 しかし岩盤強度に限界があっても、活動したプレート境界が長く広ければ、 地震の総エネルギーはより大きくなって当然である。 ここに着目して1977年に考案されたのがモーメント・マグニチュード法だ。 アメリカ在住の日本人地震学者、金森教授の発案によるこの方法で、 従来M8.3〜8.5程度だと考えられていた日本や南米の巨大地震の1部が、 M9.0〜9.5もあったことが世界で初めて実証されたのである。 以来この方法が、マグニチュード算出の“世界標準”となったわけである。 そして実は、16世紀(1533年)にもこの地域で大地震が起きており、 推定マグニチュードは不明ながら、リスボンで数万人が死亡したとされる。 M7クラスでも都市直下型の地震なら壊滅的な被害を出すケースがあるため、 断定は出来ないのだが、もしも16世紀の地震も同じく巨大地震だったなら、 ジブラルタル海峡の地震源には「反復性がある」根拠となるだろう。 プレート境界であることを考えても、地震活動が止まることは考えにくい。 16世紀の地震と18世紀の地震の間は、およそ200年余りのブランクがあるが、 現代はリスボン地震が起きてから既に250年以上が過ぎているのだ。 もしもジブラルタル海峡の地震源に、東海地震のような反復性があるのなら、 そろそろ警戒してもよい時期に入っているとは言えないだろうか。 ――上記の通り、それぞれの震源候補の「懸念の根拠」は様々であり、 「直接の根拠ではないが油断出来ない」ケースも含まれているので注意されたい。 共通するのは過去に巨大地震の履歴が確認されているため懸念されているか、 あるいは海溝のような、プレート境界を明確に示唆する地形があるのに、 巨大地震履歴が不明瞭である点で、不透明な未来を心配しているところである。 南海トラフなど、プロの専門家も懸念する地震源も複数ある1方で、 プロの地震学者などは余り話題に挙げないが、個人的に懸念している震源もある。 その1部は近未来の切迫性よりも、政治的にデリケートな地域だったりする。 また全てがM8を越える巨大地震の震源とは限らず、M7.5級の震源もあるが、 能登半島地震やミャンマー中部地震を見れば分かるように、これも十分脅威なのだ。 特にこの規模の地震が「直下型地震として起きた場合」は確実に大惨事になるはずだ。 改めてまとめると、2025年7月30日に起きたカムチャツカ半島沖の超巨大地震は、 世界の巨大地震サイクルの、新たなシーズンの始まりを示唆するものであり、 災厄が現実になる前に、改めてリスクのおさらいをしておくべきだと考えるのだ。 日本のみならず世界中を驚かせた東日本大震災から早14年が過ぎたが、 「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ではいけないということである。 「災害は忘れた頃にやってくる」と言った寺田寅彦の言葉も改めて噛み締めたい。 ▼世界の超巨大地震マップ2025年版(クリックで拡大)  |

|

| |

|