| ◆ | ◆ コラム:世界の超巨大地震 (参照:世界の主な大震災) ◆ |

| |

|

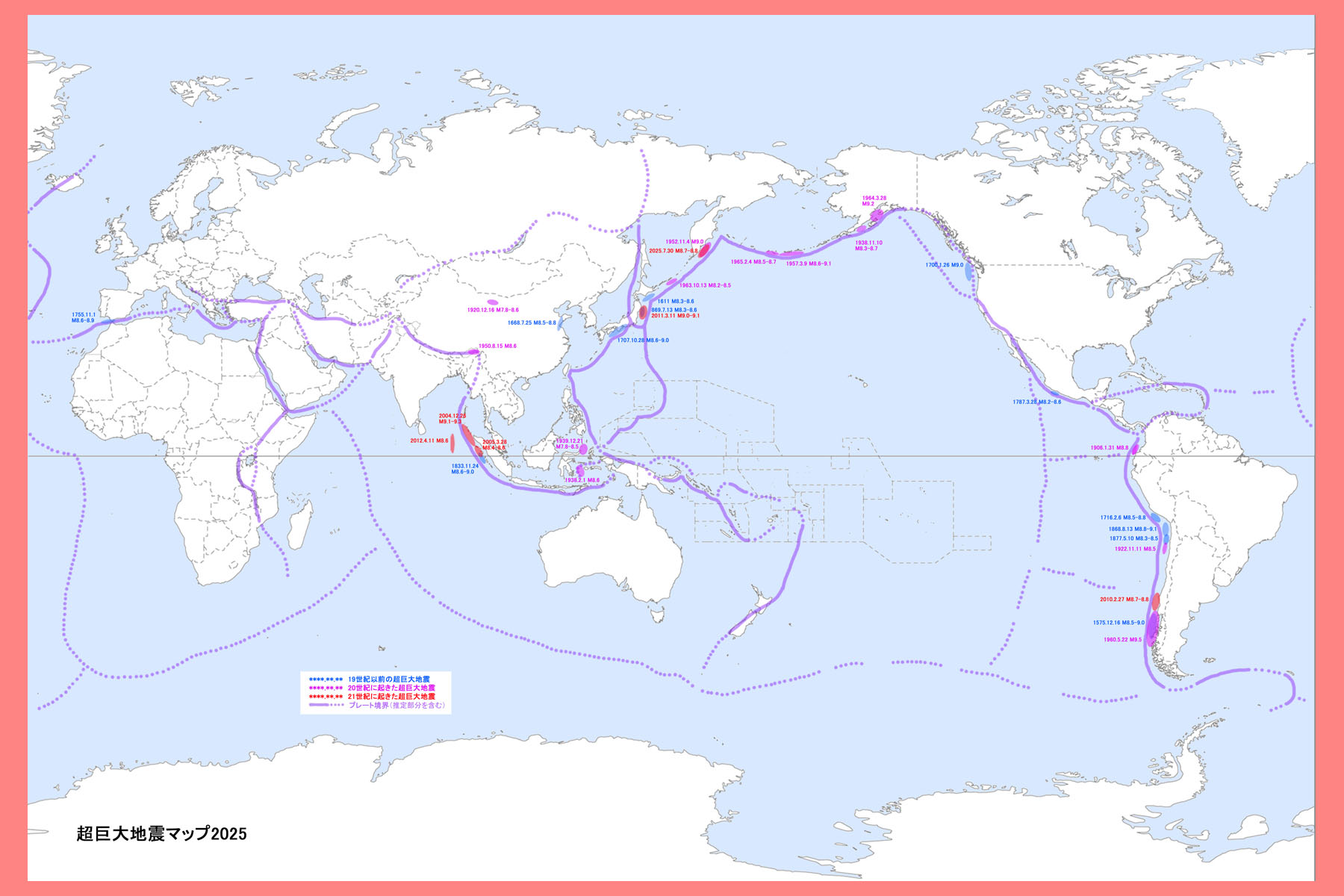

| (※リストに飛ぶ) 超巨大地震。 それは地球上で起こり得る、最大級の自然の猛威の1つである。 地震は地下の断層(プレート境界も広義の断層である)がずれ動いて起きる。 地球は地殻(プレート)と呼ばれる岩盤の外殻を持っており、内核の熱を受けて対流するマントルに乗り、 水平に動いているのだが、移動方向や速度が同一ではないために、地殻にストレスがかかり、 そのストレスが断層活動となって現れ、地震になると考えられている。 地震の規模はマグニチュードで表され、計測される地震波の波形から計算される。 (因みに震度は地表の様々な場所で観測される揺れの大きさで、地震そのものではない) 基本論として、マグニチュード7以上を大地震、マグニチュード8以上を巨大地震と呼ぶが、 更に大きな“マグニチュード9クラス”を超巨大地震と呼ぶことがあるのだ。 地震学における正式な用語ではないが、巨大地震よりもはるかに規模が大きいためである。 マグニチュード8を越える巨大地震では、多くの場合地殻の割れ目(最大級の断層)である、 プレート(地殻)境界で発生し、その規模は100km以上に及ぶことが多いが、 マグニチュード9を越える“超巨大地震”では、この活動規模が数百〜1,000km単位になるのだ。 因みに阪神・淡路大震災を起こした兵庫県南部地震での断層活動は約40kmであり、 いわゆる「マグニチュード7以上の大地震」に該当するが、 マグニチュード8の約30分の1、マグニチュード9の約1,000分の1程度の規模でしかない。 マグニチュードの計算は複雑な方程式があるが、基本的な考え方は結構単純であり、 動いた断層の面積と、動いた断層の変位量(ズレの大きさ)から概算することが可能である。 例えば兵庫県南部地震の場合、長さ約40km、幅約15kmの断層が、約2m動いて起きた。 (厳密には誤差があるが、ざっくり考えればこの程度と言って差し支えない) 地震活動としては珍しくない規模であるが、それでも1つの都市を破壊出来る規模であり、 エネルギー量も水爆のそれ(広島型原爆の数十倍)に匹敵すると言われている。 1923年に起きた関東大震災をもたらした地震である大正関東地震の場合、 (混同されることが多いが、関東大震災は“災害名”で、地震名は大正関東地震である) 相模湾のプレート境界に当たる100km四方の岩盤が、2〜3m動いて起きた。 兵庫県南部地震の約10倍の規模であり、南関東の広い範囲で震度6以上を記録した。 計測マグニチュードは7.9とされる(兵庫県南部地震は7.3で、単純計算でおよそ8倍になる) ただしマグニチュードの計算にも、実は複数の式があり、それぞれ微妙に異なっているため、 どの式で計算するかでマグニチュードが変わることがある。 日本で一般的なのは“気象庁マグニチュード(Mj)”だが、海外だと“表面波マグニチュード(Ms)”や、 後述する“モーメントマグニチュード(Mw)”が使われることが多い。 兵庫県南部地震の「M(Mj)7.3」、大正関東地震の「M(Mj)7.9」は気象庁マグニチュードの数値で、 表面波マグニチュードでは前者は「M(Ms)6.8」、後者は「M(Ms)8.2」になるそうだ。 更に従来のマグニチュード計算式は、観測した地震波の「波の大きさ」から計算するため、 震源を「点」と捉える計算であり「全体像を捉えられていない」と考えられている。 そして岩盤のストレス耐久性には“限界”があるため、地震波も無限大には大きくならず、 おおよそマグニチュード8を越えた辺りで「頭打ち」になる現象が起きていた。 そのため20世紀半ばくらいまでは「マグニチュード9はない」と考えられていたのだが、 動いた断層の面積が全然違うのに、マグニチュードが大して変わらないケースが複数あり、 従来の計算式が完全ではないことが、1960年代以降分かってきたのである。 これをカバーするために1977年にカリフォルニア工科大学の金森教授が考案したものが、 モーメントマグニチュード(Mw)と呼ばれる計算式であり、これは地震を「面」で捉える。 従来の式よりも計算に時間がかかるものの、より正確な数値を出すことが出来るのに加えて、 特に超巨大地震のような、断層規模の大きな地震の計算に有効だとされている。 (規模の小さな地震の場合は、表面波マグニチュードなどと数値が大きく変わらない) 例えば観測史上最大の超巨大地震として有名な1960年のチリ地震(バルディビア地震)は、 表面波マグニチュードでは「M8.3」と計算され、大正関東地震と大きく変わらない。 しかし動いた断層の規模は軽く10倍以上もあり、明らかに数値がおかしいのだ。 これをモーメントマグニチュードで計算すると「M(Mw)9.5」になり、 大正関東地震(Mw=8.1)の実に120倍という圧倒的な規模であることが分かったのである。 (断層の面積で10倍以上、更に動いた断層の変位量も10倍ほどあった) 日本の観測史上最大の地震である、2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の場合、 気象庁の速報値は「M7.9」であり、その後何度か修正されているが、 最終的に「M9.0」となったことはよく知られている。 そのため当時「政府の不手際を隠すために数値を引き上げた」という陰謀論も語られたが、 真相は「気象庁マグニチュードとモーメントマグニチュードの違い」だったのだ。 (実際に起きた地殻変動や津波の規模を考えても、陰謀論は当たらない)  超巨大地震は、その実態が1970年代にようやく分かってきた巨大な自然の猛威であり、 19世紀からある近代地震学でも新しい研究分野の1つである。 地球内部で起きる地殻変動がどれだけスケールの大きな現象であるかを、 象徴的に現す現象の1つであり、地球のスケールの大きさを示唆するものであると同時に、 それ自体が私たちの想像を超える、圧倒的な猛威でもある。 本コラムでは、過去に起きた(または起きたと推測される)超巨大地震について解説する。 (※補記) ≪特集内目次≫ 古代〜19世紀まで 縄文時代の南海トラフ超巨大地震 1575年チリ南部地震 1700年カスケード地震 1707年宝永地震 1755年リスボン地震 (※M9未満?) 1833年スマトラ沖地震 (※M9未満?) 1857年チリ南部地震 (※M9未満?) 1868年チリ・ペルー沖地震 20世紀 1950年アッサム地震 (※M9未満?) 1952年カムチャツカ地震 1957年アリューシャン地震 (※M9未満?) 1960年チリ南部地震 1964年アラスカ地震 21世紀 2004年スマトラ・アンダマン地震 2011年東北地方太平洋沖地震 ≪参照≫ 世界の主な巨大地震 世界の主な被害地震 考察6:「超巨大地震の世界」 考察23:「超巨大地震の世界2011」 コラム:「世界の主な大震災」 |

|

| |

|

| ≪古代〜19世紀まで≫ | |

| |

|

| ◆縄文時代の南海トラフ超巨大地震(推定マグニチュード:9) 今からおよそ2,000〜3,000年前に、南海トラフで起きたと考えられている超巨大地震。 当時は縄文時代である(皇紀に従えば既に天皇がいた可能性もあるが) ただし21世紀に入ってから実施された“古地震研究”で判明したものだ。 古地震研究とは、地震計による観測が行われる前の地震の履歴を調べる学問分野であり、 地層に残っている地割れや液状化、津波堆積物などを調べることによって、 19世紀よりも過去に起きた地震の実態を探るものである。 古文書などに地震が記録されていても、規模までは正確に分からないことが多く、 地層などを調べることでようやく、どれだけの規模の地震が起きたか見えてくるのである。 この古地震研究において、縄文時代に巨大な地震が起きていたことが分かったのだ。 それは南海トラフで記録された最大級の地震である、1707年の宝永地震に匹敵する規模か、 若しくはそれ以上だったという可能性も指摘されている。 2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)を機に行われたシミュレーションで、 南海トラフでもマグニチュード9クラスの地震が起こり得ると想定されたが、 2,000年以上前に、それが実際に起きた可能性があるのである。 |

|

| |

|

| ◆1575年チリ南部地震(推定マグニチュード:8.5〜9) 1575年12月16日に、チリ南部の沖合で起きたと考えられている超巨大地震。 地震計のない時代であるため、古地震研究の過程で分かってきた地震の1つである。 現地の伝承などを参考に、マグニチュード8を大きく上回る巨大地震が起きたのは確実で、 更にチリの巨大地震履歴研究でも、最大級の津波があった可能性が高いという。 1,000人以上の死者が出たという文献があるが、異説もある。 やはり古い文献では「M8.5〜8.8」と記録されることが多いが、 新しい文献では「M9.0」と書かれることもあり、猛威を振るったのは確かである。 当時日本にも津波が押し寄せたことが、戦国時代の文献に残っている。 津波の規模から算出される「津波マグニチュード(Mt)」も9を越えていたと言われており、 また震源の位置から、1960年チリ地震の「前回のサイクル」だった可能性があるという。 なお、15世紀よりも前の超巨大地震履歴についてはまだ詳しく分かっていない。 日本では縄文時代に南海トラフで巨大地震が起きていた可能性が濃厚だと言われているが、 それ以外の地域では古くても数百年前くらいの記録しかないことが多いのだ。 多数の死者を出した“大震災”の記録はおよそ2,000年前くらいから残っているが、 それが超巨大地震に相当したかは分かっていない(より小さな地震でもこういう被害はあり得る) |

|

| |

|

| ◆1700年カスケード地震(推定マグニチュード:9) 1700年1月26日に、北米のカスカディア・トラフで起きたと考えられている超巨大地震。 ただし1776年に独立宣言をしたアメリカの歴史記録には登場しないもので、 ネイティブアメリカンの口述伝承や、北米北西沿岸に残る「死んだ森」の痕跡などから、 いわゆる古地震研究の結果として導き出されたものである。 カスカディア・トラフは、アメリカ北西部、ワシントン州の沖合の太平洋にある海盆で、 日本の南海トラフや相模トラフに似た特徴を持っている。 太平洋プレートと北アメリカプレートの境界であり、海底の「沈み込み帯」であるため、 海底地震の震源となる可能性があったが、その履歴はよく分かっていなかった。 しかし現地のネイティブアメリカンには、地震や津波を示唆する口述伝承が残っており、 更に沿岸部には枯死した森林地帯の帯があることが前から分かっていたため、 (この「死んだ森」は実に500km以上に渡って広がっていたという) 津波を伴う地震があったのではないか、という仮説が以前からあったらしいのだ。 ただ本当に地震があったのかについては、長い間決定打と言える証拠が見つからなかった。 転機は日本の古文書だったという……西暦換算で1700年、日本で言えば江戸時代の記録に、 「揺れを伴わない津波」が押し寄せたという記録が残っており、 コンピュータ・シミュレーションを経て、その津波の発生地が北米と特定されたのだ。 日本まで津波がやってきたわけだから、かなりの規模だったことは確実であり、 現在知られる「伝説の超巨大地震」がようやく確定的になったのである。 同時にカスカディア・トラフでマグニチュード9クラスの超巨大地震が起きたという、 重要な証拠が見つかったということは、「将来的にも起きる」可能性があることを示す。 これは未来の可能性として、防災研究の対象となる情報である。 |

|

| |

|

| ◆1707年宝永地震(推定マグニチュード:8.7〜9.0) 1707年10月28日に、南海トラフで起きたと考えられている超巨大地震。 2011年の東北地方太平洋沖地震が起きるまで、日本史上最大の地震の1つと言われていた。 将来起こり得る「南海トラフ巨大地震」の重要なモデルケースでもある。 当時の日本は江戸時代であり、かなり詳細な記録が残されている。 海底地震特有の激しい横揺れが、東は関東から、西は九州まで感じられたと言われており、 東海地方から紀伊半島を経て四国の南岸に至るまで、広範囲で震度6を越えたようだ。 “五畿七道”つまり“日本全土”が揺れたと記録された巨大地震だったのだ。 更に15mを越える大津波(20m以上という文献もある)が本州や四国の南岸に押し寄せた。 死者は文献によって異なり、5,000人という記録もあれば2万人という記録もある。 また「富士山の大噴火」を引き起こした地震としても有名だろう。 地震から2ヶ月後の12月、年の瀬を迎えた江戸で雷鳴のような音と降灰が記録されており、 富士山が数世紀振りに大噴火したことが後から確認されている。 この時出来たのが宝永火口で、今も富士山の山腹に残っている(山頂火口より大きい) 富士山は山頂だけでなく、こういう“山腹噴火”も結構あるのだ。 マグニチュードは古い文献だと「M8.4」、比較的最近の文献だと「M8.6」とあるが、 モーメントマグニチュード方式で新たにシミュレーションをした結果、 「M8.7〜8.9」、もしかすると「M9以上」だった可能性が導き出されたという。 実際に記録として残る南海トラフの地震では最大級で、津波もかなり大規模だったのだ。 また研究が進むにつれて、南海トラフでは数百年に1度ほどの頻度で、 南海トラフ全体が1度に活動する巨大地震が起きていた可能性があることが分かってきた。 南海トラフは昭和南海地震や安政地震のように、必ず全体が活動するとは限らないが、 縄文時代にもそうした地震があった可能性が指摘されているようである。 それ故に、将来の防災計画も「宝永地震クラス」が1つの指標となったのだ。 |

|

| |

|

| ◆1755年リスボン地震(推定マグニチュード:8.5〜9.0?) 1755年11月1日に、ジブラルタル海峡付近で起きたと考えられている超巨大地震。 地震計のない時代であるため、古地震研究の過程で分かってきた地震の1つである。 「ヨーロッパ史上最大の地震」として伝説的な存在でもあると共に、 マグニチュード9クラスの地震が「起こり得ない」と考えられていた1950年代以前では、 「世界史上最大の地震」と考えられることもあったようである。 大航海時代の恩恵から、当時世界屈指の大都市だったリスボンを襲った激震と津波で、 3〜6万人の犠牲者が出たと言われており、リスボンは壊滅状態に陥ったという。 更に同じ日にモロッコやアルジェリアでも地震があった記録があり、 そこからジブラルタル海峡付近を震源とした、巨大な海底地震だということが判明した。 地震波の影響による「湖面の揺れ」は、大西洋を隔てた北米でも観測されたそうだ。 (当時まだアメリカは独立していなかったが、既に白人が入植していた) マグニチュードは「M8.5」というのが定説だが、「M8.9」という文献もある。 マグニチュード9に達していたのかについては、実際の所議論があるが、 「大西洋側で起きた地震としては史上最大級だった」可能性が高いと言われている。 ただリスボンは約200年前の1533年にも数万人が犠牲になる大震災が起きており、 南海トラフ地震などと同様、周期性を示唆するところがある。 |

|

| |

|

| ◆1833年スマトラ沖地震(推定マグニチュード:8.5〜9.0?) 1833年11月24日に、スマトラ島の沖合で起きたと考えられている超巨大地震。 詳しい記録は残っていないが、古地震研究から判明した地震の1つ。 スマトラ島中部のインド洋沿岸に残る津波堆積物から、発生が推測されている地震だ。 2005年に発生した巨大地震(M8.6)の、前回のサイクルだった可能性がある。 |

|

| |

|

| ◆1857年チリ南部地震(推定マグニチュード:8.5〜9.0?) 1857年11月7日に、チリ南部の沖合で起きたと考えられている超巨大地震。 詳しい記録は残っていないが、古地震研究から判明した地震の1つ。 1575年の地震や1960年の地震に似ているが、マグニチュード9クラスだったかは不明。 大津波で被害が出たという文献があるが、詳しいことは分かっていない。 |

|

| |

|

| ◆1868年チリ・ペルー沖地震(推定マグニチュード:8.5〜9.1) 1868年8月13日に、チリ北部の沖合で起きたと考えられている超巨大地震。 1575年のチリ南部地震と共に、19世紀以前のチリ沖で発生した最大級の地震の1つだ。 やはり激震と津波を伴っており、1説には数万人が死亡したという文献がある。 これはチリの地震記録としては最悪の被害だ(1960年のチリ南部地震でも数千人である) マグニチュードは古い文献だと「M8.5〜8.8」となっているが、 新しい文献では「M9.1」と書かれており、やはり日本まで津波が到達している。 犠牲者が多いのも特徴であり、南米大陸における史上最悪の自然災害の1つと言える。 ペルー南部でも大きな被害があったようである。 (因みにペルーでは1970年にも“大震災”が起きているが、超巨大地震ではなかった) |

|

| |

|

| ≪20世紀≫ | |

| |

|

| ◆1950年アッサム地震(推定マグニチュード:8.6〜9.0?) 1950年8月15日に、インドと中国の国境付近で起きた超(?)巨大地震。 インドと中国の領土係争地でもあるアッサム地方が被災しており、中国人の被害も多い。 (中華人民共和国成立の翌年に起きていることから混乱もあったろう) 中国側では「察隅地震」と呼ばれることもあり、数千人が死亡したとされている。 観測史上最大級の内陸直下型地震の1つでもあるが、現地は山岳地帯のプレート境界で、 地形図を書き換えてしまうほどの大規模な山崩れが起きたと言われている他、 落差10mを越える巨大な断層崖が出現した、という記録もある。 日本最大級の内陸地震である、1891年の濃尾地震での根尾谷断層が6mだとされるが、 それよりも大きな断層が、200km以上に渡って地表に現れたというのだ。 これは記録に残る中で、史上最大級の地震断層でもある。 因みに地震は基本的に断層(活断層)で起きる(プレート境界も広義の断層だ)が、 地震によって地表面に断層の食い違いが現れることを地震断層と呼ぶため、 混乱することがあるが、巨大な地震によって断層が作られるというよりは、 既に形成されている断層で「再び食い違いが出来る」方が正しい。 (断層がなかった地域に断層が出来る可能性もゼロではないが限りなく低い) 規模は「M8.6」というのが定説だが、「少なくともM9」という文献もある。 アカデミックな書籍では「M8.6」と書かれているので、「M9説」は疑惑止まりだが、 内陸地震として史上最大級だったことは事実で、恐るべき自然の猛威であった。 |

|

| |

|

| ◆1952年カムチャツカ地震(マグニチュード:Mw=9.0) 1952年11月4日に、カムチャツカ半島東方沖で起きた超巨大地震。 カムチャツカ半島の沖合にある千島海溝とアリューシャン海溝の接合部付近で発生し、 発生した津波は日本やハワイにも到達したと言われている。 過疎地であるため死傷者数は少なかった(?)というのが定説であるが、 「数千人が亡くなった」という文献もあり、旧ソ連の情報統制の疑いがある災害だ。 古い文献では「M8.2」と書かれているが、広い範囲で強い揺れが観測されており、 モーメントマグニチュード方式で再計算した結果「M9.0」だと判明した。 カムチャツカ半島ではこれ以外にもマグニチュード8クラスの地震が複数起きており、 その中にも「埋もれた超巨大地震」がある可能性がある。 2025年追記……2025年7月30日に、同半島沖でM8.8の巨大地震が発生した。 M9には届いていないが、恐らく1952年の超巨大地震の「次のサイクル」と思われる。 太平洋の広い範囲に津波警報が発令され、日本でも鉄道などが混乱し注目された。 現地でも3〜6mの津波が押し寄せ、局地的には10mを越えた可能性が指摘されている。 また同半島の有名な大火山、クリュチェフスコイ山が誘発噴火を起こしたようだ。 |

|

| |

|

| ◆1957年アリューシャン地震(マグニチュード:Mw=8.6〜9.1?) 1957年3月9日に、アリューシャン列島沖で起きた超巨大地震。 震源はアリューシャン列島中東部の***島付近だとされているが、 実に東西1,200kmもの震源域を持っていた地震であり、当時は「M8.2」と記録されたが、 こちらもモーメントマグニチュード方式の再計算で「M9.1」と判明している。 (※ただし21世紀以降の研究では、この数値が「過大である」という指摘もあるようだ) やはり大津波を伴い、ハワイなどに押し寄せている(震源付近の人口は非常に少ない) 長大な震源域のため、複数の巨大地震が連動したという可能性も指摘されている。 これは「震源域の長さ」で同地震の記録を抜いた2004年のスマトラ・アンダマン地震で、 少なくとも3個の巨大地震が連鎖した可能性が指摘されているためだ。 2011年の東北地方太平洋沖地震も、同様に複数地震の連動説がある。 これは震源域が長いだけでなく、地震波の記録波形に「複数のピークがある」ためだ。 まるでリレーのように、複数の地震が連続した可能性があるのである。 |

|

| |

|

| ◆1960年チリ南部地震(マグニチュード:Mw=9.5) 1960年5月22日に、チリ南部の沖合で起きた超巨大地震。 震源に近いチリ南部の都市バルディビアを取って「バルディビア地震」とも呼ばれる。 「観測史上世界最大の地震」として有名な地震であるが、当時は「M8.3」と記録され、 やはりモーメントマグニチュード方式の再計算で「M9.5」と判明した。 関東大震災を起こした1923年の大正関東地震の、実に100倍以上の規模であり、 震源域の長さも800〜1,000km、動いた断層の変位量も実に20mあったという。 激しい揺れと共に、15〜20mという大津波が押し寄せ、死者は1,700〜6,000人とされる。 チリでは最大級の被害だ(数万人が死亡した1868年の地震を除けばだが) 更に地震の後にチリ南部の複数の火山が噴火したことでも知られる。 20時間以上をかけて、日本にも津波が押し寄せた災害としても有名だろう。 日本でも3〜6mの波高があり、140人以上の犠牲者を出し、ハワイも被災している。 「観測史上世界最大」だけあって、そのエネルギー量は「地軸をも揺るがした」という。 図抜けた地震エネルギーのため、地球全体が細かく震える「自由振動」が発生し、 100万分の数秒というレベルではあるが、地球の自転速度が変わったというのだ。 また地震波は衝撃波のようにマントル内を駆け巡り、再び震源地に舞い戻ってきており、 こうした「地震波の凱旋」が少なくとも3回以上あったと言われている。 「地震波が地球を何周もする」のも超巨大地震でよく起きる現象だ。 |

|

| |

|

| ◆1964年アラスカ地震(マグニチュード:Mw=9.2) 1964年3月28日に、アラスカ南部の沖合で起きた超巨大地震。 祝日である「聖金曜日」に発生したため、「聖金曜日地震」と呼ばれることもある。 激しい揺れと最大30mという大津波を伴い、津波はハワイや日本まで到達した。 こちらも発災当時の記録では「M8.4」と報じられているが、 やはりモーメントマグニチュード方式の再計算で「M9.2」を叩き出している。 これは20世紀までに起きた地震の中では、チリ南部地震に次ぐ規模だ。 震源域の広さは500km×300kmもあったと言われ、長いだけでなく幅もかなり広かった。 アラスカ州の州都であるアンカレジが甚大な被害を受けており、死者こそ130人ほどだが、 海岸付近では大規模な地滑りが発生して、集落1つが丸ごと消滅したりしている。 アラスカもマグニチュード8クラスの巨大地震がよく起きる地域であり、 1958年のリツヤ湾地震(M8.2)では山崩れによって数百mもの巨大津波が発生した。 これは観測史上最大波高の津波でもある(山崩れが原因なので地震津波ではないのだが) |

|

| |

|

| ≪21世紀≫ | |

| |

|

| ◆2004年スマトラ・アンダマン地震(マグニチュード:Mw=9.1〜9.3) 2004年12月26日に、スマトラ島北部の沖合で起きた超巨大地震。 「スマトラ大津波」と言われることもあるように、大規模な津波を伴った地震であり、 最大波高は最大被災地でもあるアチェ近郊の34mと記録されている。 マグニチュードは文献により差があり、「M9.1」から「M9.3」まで色々だ。 リアルタイムで計器観測された、史上初の「マグニチュード9クラス」でもある。 (過去のM9クラスはいずれも再計算で判明したものだからだ) 震源域がとても長いのも特徴であり、スマトラ島北部から、その北方沖に点在する、 アンダマン諸島までの約1,300kmに及ぶ(地震名もこれを冠している) これは1957年のアリューシャン地震を越える、世界史上最も長い震源断層の1つである。 そのため「複数の地震が連動した」と言われており、地震波のピークにもそれが現れる。 大津波はインドネシアだけでなく、スリランカやインド、タイなども襲っており、 死者数は少なくとも22万人を越え、これは「世界史上最悪の津波被害」でもある。 タイのリゾート地プーケット島などで、日本人が犠牲になったことでも有名だろう。 震源断層がとてつもなく長いため、何と500秒に渡って揺れ続けたと言われている。 地震の際に、地下では断層面のズレが秒速数kmという超音速で進むが、 震源断層(プレート境界)が1,300kmもあるため、活動が終わるまで数百秒かかるのだ。 こうした現象は2011年の東北地方太平洋沖地震でも起きている。 (顕著な地震の揺れの長さは、概ね動いた断層の長さと比例している) またその図抜けたエネルギーのため、1960年チリ南部地震同様に地震波が地球を何周もした。 地震波の記録による分析では「少なくとも地球を5周」したと言われており、 微弱な反復波を入れると「7周した」可能性もあるという。 自転速度も変化した(100万分の数秒程度とは言え、地軸を揺さぶったことになる) 更に地震後にはスマトラ島などで火山活動が活発化しており、これもチリ地震と似る。 震源地が太平洋ではなくインド洋であったことも、悲劇の1つだろう。 太平洋沿岸は「巨大地震と津波の常襲地帯」であることが以前から分かっているため、 国際的な津波の観測網が敷かれているが、インド洋には当時それがなかったため、 「史上最悪の津波被害」になってしまったと言われているのだ。 そのため後に津波観測網の充実が図られ、日本製の観測器も採用されているそうである。 |

|

| |

|

| ◆2011年東北地方太平洋沖地震(マグニチュード:Mw=9.0〜9.1) 2011年3月11日に、日本の東北地方の太平洋沖で起きた超巨大地震。 「東日本大震災」の災害名で呼ばれる方が多いが、これは災害としての名前であり、 「東北地方太平洋沖地震」が地震としての正式名称である。 日本の観測史上最大の地震であり、1707年の宝永地震さえ凌ぐ可能性がある。 三陸沖などは過去にも巨大地震が何度も起きてきたが、 マグニチュード9クラスの地震が起きることまでは、発災当時想定されていなかった。 速報値は「M7.9」で、その後「M8.4」「M8.8」と何度も修正されたことから、 「政府が不手際を隠すために上書きしたのではないか」と考えた者もいたようであるが、 想定を越えた巨大地震に、気象庁の対応が追いつかなかったのが真相である。 元よりモーメントマグニチュード方式は、気象庁マグニチュードより時間がかかるため、 実態が明らかになるまでに「後手に回ってしまった」のだ。 数日前にM7.3の“前震”が起きていたことも、油断の1因だったかも知れない。 最終的に「M9.0」に落ち着いたが、モーメントマグニチュードでは「Mw=9.1」という説もある。 震源域の長さは少なくとも500km以上、800kmという説もあり、幅も200kmに及ぶ。 この広大な震源断層(プレート境界)の活動のため、3分近くも顕著な揺れが続いた。 戦後日本ではこんな地震の経験がなかったため、困惑した人も多かっただろう。 かくいう筆者(G-ma)も関西で地震を体感しているが、数分も終わらずに続く揺れに、 「いったい何が起きてるんだ」と困惑した1人である。 またその揺れにには長周期地震動の成分も多く含まれていたため、 新宿の超高層ビルがゆっくり揺れる、不気味な映像が撮られたことも有名だろう。 最大震度は7であるが、地震そのものによる被害が相対的に少なかったのも特徴だ。 東日本大震災(災害名)の死者の大多数は後述するように大津波であり、 建物の倒壊などが原因による死者は非常に少なかった……これは日本ならではだろう。 数分も続いた強い揺れのため、ライフラインこそ広範囲でマヒしたが、 阪神・淡路大震災の時のように、壊滅的な家屋倒壊被害はほとんどなかったのである。 新宿の超高層ビルが揺れたのも「倒壊しないための設計」なのだ。 1方で、津波による被害は逆に壊滅的なレベルで、文字通り新たな伝説となった。 最大波高(遡上高)は41mもあり、更に遡上高を除いた波高も15mを越えたとされる。 このため海岸近くにあった5階建てのアパートが、最上階まで浸水したのだ。 (鉄筋コンクリートのマンションの階高はおおよそ3mであり、5階の床は13mほどになる) 津波常襲地帯のため、大規模な防潮堤を築いていた自治体も多かったが、 その防潮堤を乗り越えたり破壊されたりして、壊滅を強いられた自治体もあった。 死者・行方不明者は18,000人余り(発災後の関連死を除く)と言われ甚大なものだが、 2004年のスマトラ・アンダマン地震の死者が20万人を越えていることを考えると、 それでも「最悪の事態は回避した」という見方も可能だと思う。 とはいえ東北地方を中心に100万戸以上の家屋が被災し、インフラも破壊されたため、 被害総額は30兆円を超え、これは当時「世界史上最悪の災害被害額」になったのだ。 (死者数などでは東日本大震災を凌ぐケースもあるが、被害額では最悪になったのだ) 東日本大震災は、福島第1原発のメルトダウンを引き起こした災害としても有名だろう。 原発そのものは地震や津波にある程度耐えていたことも事実なのだが、 非常用電源が津波で浸水して止まったことで、メルトダウンを阻止出来なかったのだ。 その結果、原子力技術の歴史に不名誉な記録が残る結果になってしまった。 また今なお、日本がその“後遺症”に苦しんでいるという意味でも、伝説的な災害だ。 また東北地方太平洋沖地震でも、少なくとも地震波が地球を3周したと言われており、 スマトラ・アンダマン地震と同様に地球の自転周期に影響を及ぼしている。 阪神・淡路大震災と双璧をなす戦後日本の2大災厄だが、 エネルギー量は阪神・淡路大震災を起こした兵庫県南部地震の1,000倍近いのだ。 津波も日本に留まらず、オセアニアや北米大陸に到達している。 これは南米や北米で起きた巨大地震の津波が、日本に来るのと逆のパターンと言える。 更に日本は世界有数の先進国で技術立国としても有名であるため、 東日本大震災は「世界経済を揺さぶる事態」になったのも特徴的な事態だったろう。 日本製の工業製品、特に完成品を作るために必要な部品の製造が地震で止まったため、 世界中の工場に操業停止などの影響を与えたのも特徴的な出来事だった。 |

|

| |

|

| ≪補記≫ 2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)以降、 地球上でマグニチュード9クラスの“超巨大地震”は今のところ発生していないが、 (※このコラムは2025年1月に作成したものです^^;) こうした超巨大地震はほぼ全て、活発に活動するプレート境界を震源としているため、 中長期的には「これからも繰り返して起こり得る」災害だと見るべきである。 (2025年追記:M9クラスではないが、2025年7月30日にカムチャツカ半島沖でM8.8の地震が発生) その1方で、2004年のスマトラ・アンダマン地震や2011年の東日本大震災が、 明日にも同じ場所で再び起きる、ということは「まずない」だろう。 これは地震が「地殻の動きのベクトルの違いによるストレス」を背景にしていると知れば、 理解が可能なことである……「ストレスが溜まらないと巨大地震は起きない」のだ。 故に「最近超巨大地震が起きた」スマトラ島北部や東北地方南部では、 マグニチュード7クラスの地震はあり得るが、同規模の地震はしばらく来ないと言える。 南海トラフや北海道沿岸の千島海溝などで「次の巨大地震」が警戒されるのも、 この地域でしばらく巨大地震が起きておらず「ストレスが溜まっているから」である。 こうした情報を知っていれば、全く何も知らないよりは「対応しやすい」だろう。 地震災害をなくすことは出来ないが、上手く理解すれば被害は確実に減らせるのである。 |

|

| |