|

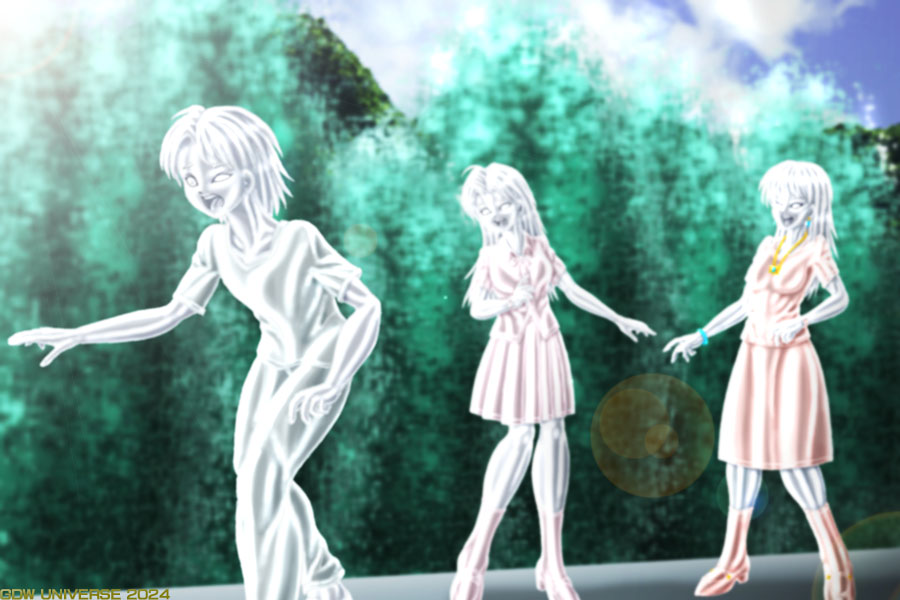

★Active Solid Girls 統合ナンバー:EA-ATT18501NA(NA-E104) |

|

午前1時――朝陽市中央公園・特殊被害者処置所。

「――気分はどうだ?」

パドルが今し方、復元処理を終えた被害者に語りかけている。

学生服のそれに似た白い半袖のシャツを着た、中学生くらいの少年だ。

「……えぇと……は、はい、大丈夫、みたいです」

「ふむ……声も普通に出せるな」

少年の名前は白河滋――つい先ほどまで、乳白色の不透明ガラスに似た質感の石像だった。

日付が変わる直前、今から2時間ほど前に、朝陽市北東部の丘陵部にある住宅地で保護された。

夕暮れ時に“異変”が起きたことを考えれば、5時間以上“石像状態”で放置されていたことになる。

滋少年は戸惑いを隠せない表情で、処置室――テントの中を見渡している。

このテントは男性被害者の復元用であり、パドルが担当している。

女性被害者用のテントは間仕切りを隔てて隣にあり、こちらはライカが担当している。

そんなテントの中には、まだ復元が終わっていない被害者が15名以上――当然、全員が石像状態だ。

先ほどまで自分も石像状態だったとはいえ、すぐに慣れられる風景ではない。

しかし彼が戸惑っているのは――それだけではなかった。

「久し振りですね……白河先輩」

「……まぁ……1週間ぶり、くらいだけどな……」

滋の前に立って、苦笑いに近い表情で話しかけているのは春海――既に人の姿に戻っている。

実は滋は春海の幼馴染であり、私立朝陽学園の1学年先輩なのである。

そして更に、彼を戸惑わせる存在がそこにいた。

(えぇと……たぶんあたしも久し振り、ですよね?)

“心の声”で滋に語りかけるのはエミ。

エミもまた――“人間時代”に、滋と言葉を交わした記憶があった。

|

ACTIVE SOLID GIRLS

★ 第10章 解き放たれた革命 ★

第4話 非常識な現実を超えて

|

「はい終わり、どこか違和感のあるところはない?」

「い、いぇ……大丈夫、です……」

こちらはライカが担当する女性被害者復元用テント。

今し方復元を終えた少女が、ライカの指示に従って手や足を動かしている。

「雪子――良かった!」

そんな少女――雪子に抱きついた、もう1人の少女。

「ひゃっ!? ひ、博美ぃ……良かった、そっちも無事だったのね……健史君も」

「へへ……まぁね」

雪子――岩根雪子に抱きついた少女の名は、天野博美。

雪子の同級生で、どちらもロングヘアの所為もあり、姉妹のように似ているが特に血縁はない。

2人とも高校1年生であり、朝陽市内の公立校、市立東高校に通っている。

“異変”に遭遇したのは、隣町への散歩帰り……丘越えの小さな峠道だった。

今2人の隣にいる健史少年――博美の弟と出会った――まさにその直後に異変が始まった。

支援を志願した、アイガーを先頭にした朝陽市警の特別捜索隊が3人を発見したのは、その4時間後。

3人とも暗い道端で、シルバーを思わせるメタリックな石像と化していた。

博美の弟である健史は小学4年生……帰宅中の姉を迎えに出かけた矢先に被災しており、

誰かに助けを呼ぼうと踵を返す途中で石化した。

「博美……夢じゃ……なかったんだよね……あれって」

「うん……でもみんな、無事で良かった」

「ほんと……足が動かなくなった時は、おれも死ぬんじゃないかと思ったよ」

「健史君もありがとね……助けを呼びに行ってくれて」

「でも間に合わなかったからね……もうダメだと思ってた」

「それだけ会話できるなら大丈夫そうね、お姉さんも安心だわ♪」

3人の会話をにこにこと眺めていたライカが言った。

気付いて振り向いた雪子は頭を下げる……博美ももう1度、頭を下げた。

「あ、ありがとう御座います!」

「ホントにありがとう御座います……ほら、健史も頭下げる!」

「あ、ありがと……って、おれはこの人にしてもらったんじゃないんだけどなぁ……」

男性被害者はパドル担当だからねw

その時、テントの間仕切りが動いて、小柄な少女が顔を出した。

「あ、あのぅ……次の人、待ってるんですけど……」

「あ、涼子ちゃん来てたんだ?」

「健史君? キミもやられたんだね……無事で良かった」

少女は昨日エミと共に中央公園にやってきた涼子だった……こちらも既に“人肌”に戻っている。

健史少年は、涼子と同じ小学校のクラスメイトだったのだ。

「涼子ちゃん久し振り、お母さんの調子はどう?」

「あ、はい、さっき病院に行って会って来ました……元気そうでした」

姉の博美も涼子とは顔見知りらしい……涼子は嬉しそうな顔をした。

|

|

「……やっぱり……恵美ちゃんだったのか……」

こちらは先ほど復元されたばかりの滋少年だ。

幼馴染の春海と復元処置用のテントを離れ、隣の予備テントに移っている。

ここは復元後、石化のショックで体調不良になった被害者が、体を休めるコーナーになっている。

滋の表情は複雑だ。

春海の親友として、過去に2~3回言葉を交わした記憶のある少女、木下恵美。

今その少女が、全身エメラルドそっくりの“鉱物娘”となって、自分の目の前にいるのだ。

そしてその少女――エミが、2度と人間に戻れない境遇であることを、春海から聞いた。

それが残酷な運命であることが理解できないほど、滋は脳天気な人間ではない。

(そ、そんな顔、しないでください……あたしは大丈夫ですから)

「先輩……気持ちは分かるけど、ダメですよ、もっと明るくしないと!

どんな姿になったって、エミちゃんはエミちゃんです!」

「そんなこと言ったって……」

無理もない……春海の先輩とは言え、滋もまだ中学2年生。

“生きた石像少女”と化した知人の境遇をすんなり受け入れるほど、柔軟な感性は持ち合わせていない。

加えて滋は、“石化していた間の記憶”がある。

多くの被害者は石化後間もなく意識を失っているのだが、滋は意識を残したまま石化されたのだ。

ほとんど何も感じず、何も考えられないような状態で過ごした6時間余りの体験は、

滋にとって非現実的なレベルの恐怖と絶望を感じさせるものだった。

石化直後にルイたちと遭遇したアケミと違い、その間“話し相手”もいなかった。

自分の意思に全く応えず、硬く冷たくなった自分の体への違和感も、思い出したくないものだ。

だがエミは6時間どころか、すでに何ヶ月も「石化した体のまま」暮らしていることになる。

こっちは自分の意思で動けるようになっているとは言え、滋自身も経験したあの石化した体の違和感と、

何ヶ月も付き合わされ、これからも開放されることがない境遇がどれほど苛酷か。

目の前で苦笑いしている、瞳のない緑色の顔が、滋にはどうにも痛々しくて仕方がなかった。

(まぁでも……仕方ないよ春海ちゃん、普通は非常識な経験だもん)

「でも……経験してるからこそ、理解してあげられるのに……」

春海とて滋の気持ちが分からないではない……自分自身も最初は違和感の塊だった。

エミに対するなんとも言えない申し訳なさで涙する春海を、逆にエミが慰めたりもしている。

今のように普通に接することができるようになったのは、そんな親友の姿に慣れて来たのに加えて、

自分も過去3度、エミのような“メタロイド形態”を経験したことが大きかった。

進んで経験したいとは思わない感覚だが、メタロイドたちの苦労を共有することは出来ていたのである。

「……ごめん、そうだよな……恵美ちゃんみたいな状況、1人じゃないもんな……」

まだ拭えない違和感を振り払うように、滋は自分自身に暗示をかけるように口を開いた。

そう、1人ではないのだ……ルイやサラ、カオルやユウ、ルミやミカ。

人の心を持ちながら、2度と人の道を歩めなくなった被害者が、ここには何十人もいるのだ。

「そうです、ルイさんやサラさんも同じですよ先輩、みんな大変なのに頑張ってるんです!

経験したあたしたちが味方にならなきゃ、誰が味方してくれるんですか!」

「はは……春海ちゃんは強いな……」

(も、もういいよ春海ちゃん……無理強いするもんじゃないし、こういうの)

「……いや、春海ちゃんの言う通りだ、自分がそうなったわけじゃないのに、凹んでても仕方ない。

経験したことを活かさなきゃ、意味がないよな、うん」

滋はそう言って、恐る恐る、エミの肩に手を伸ばした。

手に触れる硬い感触……マネキン人形の比じゃないその違和感に、しかし少年は心を振り絞る。

(し、白河、先輩……?)

「僕も……恵美ちゃんの味方になるよ、頑張って……応援するから!」

(……あ……ありがとう、御座います……えへへ、あたし幸せ者だな)

鉱物の少女がエメラルド色の顔いっぱいに浮かべた笑みに、滋は心底、癒される気がした。

|

|

「……お……お邪魔しま~す……」

ルイたちが退避しているテントに、“新顔”が姿を現した。

先ほど復元処理が終わった、天野姉弟と雪子の“元シルバートリオ”である。

鉱物娘たちへの“免疫”をつけるため、希望者にこうやって交流の場を用意しているのだ。

既に滋もエミたちと一緒に、この“メタロイド交流会”に参加している。

「いらっしゃい、歓迎するよ♪ ねぇ、ルイさん?」

(もっちろんです、友達が増えるのって良いですよね!)

ルイの隣に座っているのは、横断歩道で石化された女性――アケミである。

本名は海原明美、来年成人式を迎えるという大学2年生で、朝陽市内のアパートで暮らしている。

週に数回、アルバイトしているパン屋からの帰り道で、石化変異に遭遇したのだ。

非常識な石化変異で意識が吹っ飛んで間もなく、ルイたちが通りかかったわけである。

実はこのメタロイド交流会、彼女の提案によって始まったものだった。

非常識な事態を乗り越えるには、コミュニケーションを深めるしかないと明美は考えたのだ。

「明美さんって積極的ですよね……やっぱり、行動的な女性ってカッコいいです♪」

「あはは、嬉しいこと言うなぁ翔子さん♪」

“交流会”にはルイやエミの他、サラ、コナ、カオル、スイなどの顔ぶれが並んでいる。

1時間ほど前に人間体を復元した翔子や瞳、そして眞希の姿もある。

ただただ戸惑いながら、丸く並べられたパイプ椅子に座る博美と雪子の横で、

健史はいかにも物珍しそうに、色とりどりの鉱物娘たちを眺めている。

彼女達が残酷な運命を強いられた“元人間”だということは既に彼も知らされているが、

まだ小学4年生……遠慮よりも好奇心の方が強いのだ。

「ちょっと健史、ジロジロ見ないの!」

「えっあっ、ごっゴメン」

(別に良いよ、普段見ない風景だもん、珍しいと目が行っちゃうよね、気にしない気にしない♪)

(コナさんが言う通りですよ、遠慮しないでください、そのための場所ですから)

にこにこと愛想良く振舞うコナとサラに、博美と雪子は恐縮しっ放しだ。

話に聞いていた“被害者”のイメージとまるで違う社交的な2人は、想像を超えていたらしい。

滋も最初は萎縮しがちだったが、この1時間弱で苦笑いできる程度には適応している。

時に午前2時過ぎ……紛う事なき深夜なのだが、この非常時に皆がどこか高揚した気分になっていた。

因みに滋も博美たちも今や“経験者”なので、鉱物娘たちの“声”を認識できる。

そしてその姿を受け入れられる限り、人間と同じようにコミュニケーションできるのだ。

「すっすいません、この子が行儀悪くて…… ――どうしたの、雪子?」

恐縮しつつ……ふと博美は、複雑な表情を浮かべて黙っている、親友の顔を見た。

雪子は数秒ほど迷う素振りを見せたが、意を決したように口を開いた。

「あ、あの……る、ルイさん、でしたっけ……前にどこかで、会ってないですか?」

(えっ、あたし?)

「え? 雪子、それってどういうこと?」

|

|

「コンテナの除染、ひとまず完了したようです……生身で入るには、ちょっと危険ですが」

「構わねぇさ、使うのは普通の人間じゃないからな」

処置室から少し離れた、フェリー乗り場近くの岩壁で会話しているのは前畑隊長とアイガーである。

2人の10mほど先には、“爆心地”から被害者達を運んできた大きなコンテナが3個。

そしてその横には、ブルーシートで囲まれた1角がある。

中にいるのは、まだ活性化されていないメタロイド被害者たちだ……その数40名以上。

今回の“異変”の被害者ではなく、秘密結社メドゥアスの“実験体”であるため、

ルイたちと同じく、既に人間に戻る道を断たれた“元人間”たちである。

“核爆発”の電磁パルスの所為なのか、実は今やその全員が意識を取り戻しているのだが、

それでも自力で動ける段階には、まだ至っていないのだ。

意識の回復程度には個人差があり、まだ言葉をイメージできない者もいるが、

それでも体が動かない分、精神面では活発なコミュニケーションを取って互いを励まし合っていた。

また既に動ける“鉱物娘”が数人、警護を兼ねて“会話”に参加している。

そんな彼女達を保護するため、運搬に使ったコンテナを再利用するのである。

爆心地から来たために放射性物質にまみれており、その除染に2時間近くをかけることになった。

厳密にはコンテナ自体が“放射化”しているのだが、除染でかなりマシになったはずだ。

活性化が完了するまで、彼女達はここに1時保管されることになる。

今回の“異変”で石化を強いられた、朝陽市市民の被害者は優に100名を超えており、

まだ捜索が完了していない地域を考慮すれば、最終的な石化被害者は数百名に上ると見られる。

それでも市内の人口密集地が被災を回避した分、被害者の数は最小限に抑えられている。

まずはこの被害者たちを元の人間に“復元”することが先決であり、

既に人間に戻れなくなった彼女たちは、後回しにせざるを得ないのである。

何しろその復元も活性化も、今それが出来るのは2人の“宇宙人”パドルとライカしかいないのだ。

「それでは、被害者たちをコンテナに戻しましょうか」

「おぅ、そうだな」

「あ、あのっ、ちょっとすいません!」

「……ぁん?」

前畑たちが次の行動に移ろうとした時、背後から声がかけられた……振り返ると男女の2人組。

「ちょっと、ここ民間人は立入禁止ですよ!」

「私たちデイリー京報の者です、ちょっとでも取材ダメでしょうか?」

「……新聞記者か?」

「えぇと……厳密に言うと新聞記者じゃないんですが……カメラないので分からないですね」

実は2人組は昨夕、朝陽市の異変をリポートするために、ヘリを派遣したマスコミ要員だった。

厳密に言えばカメラマンとリポーターなのだが、カメラは壊れたため今は持っていない。

……そう、エミたちが目撃した、墜落したヘリに乗っていた“元石化被害者”である。

「大勢の市民が石像に変えられるという非常識な異変について、コメントを頂ければと……

とっ特に、そちらのメタリックな方……お話が出来るようですので、是非!」

「……俺のことを言ってるらしいな」

「悪いですけど、特ダネのネタになるようなものはないですよ、我々も経験したことのない事態だ。

プライバシーの問題もありますので、お引取り願えないですかねぇ」

怪訝な表情を浮かべるアイガーの横で、前畑は2人のマスコミ関係者を退けようとする。

だが2人は引き下がらない……自らも数時間前に“石化経験”しているためか、興奮しているようにも見える。

突如乱入したマスコミコンビに、ブルーシート前の鉱物娘たちも警戒しているようだ。

視線の方向は分かりにくいが眉を潜め、ブルーシートがめくれないように硬い手で押さえている。

……何しろ中の“被害者”たちは、まだ服を着ていないのである。

メドゥアスの手によって石化された“元実験体”は皆、最初はこういう状態であった。

「私たち自身も、さっき信じられない経験をしたんです……それだけでも大ニュースなんですが、

裏付けを取らないと、夢でも見たんだろって一蹴され兼ねませんので……」

「共通経験で良いんだったら、被災した市民の方にインタビューすれば良いじゃないですか」

「しましたよ、でもみんな夢か現実か分からないような顔をしていて……」

「我々なら何か分かると期待したんですか? あなたたちが見たもの以上の情報はないですよ」

「ではそちらの方はどうです? その様子だと、事件の背景を知っておいででは?」

食い下がるマスコミに溜息をつく前畑……ある意味、この2人は核心に迫っているとも言える。

確かにアイガーは、元々メドゥアスに所属していた工作員なのである。

その無骨なガンメタリックの顔が一瞬、意味深な笑みを浮かべた。

「……良い根性してるぜ、日本のマスコミも……そんなに知りたきゃ、話しても良いぜ?」

「ほっほんとですかっ!?」

「ただし今はダメだ……先に急いでやらんといかんことがあるんでな、大人しく待ってたら、

日本中がひっくり返るようなネタを教えてやるよ」

「は、はぁ……」

期待半分、軽くあしらうようなアイガーの言葉に、2人は戸惑いの表情を浮かべた。

前畑も顔いっぱいに“心配”の表情を浮かべている。

「ちょっと……アイガー殿、どういうつもりですか?」

「世界がひっくり返ったことは事実だからな……こいつらには免疫つけとかなきゃダメだろ。

でなきゃ本当に、組織が狙った革命が現実になるぜ。

俺がタイミングよく内輪をバラすことで、組織の狙いは的を外せるはずだ」

「マスコミが混乱を助長するリスクもあると思うんですがね……」

「だから手懐けるんだよ……味方にできるんなら、こんなに便利な連中はいねぇだろ?

組織の思い通りにしたくないなら、マスコミの情報網を使わない手はねぇ」

|

|

再び鉱物娘交流会。

被害者の1人、岩根雪子からもたらされた衝撃の情報に、ルイは動揺していた。

なんと彼女、“人間時代”のルイに、会ったことがあるというのである。

(市立朝陽西高校……あたしが……その生徒……)

「……そ、そう言えば……ルイって名前、あたしも覚えが……運動会だっけ?」

「そうだよね……学校別対抗の市の運動会で、女子の幅跳び競技に出てきた子の名前だったはず。

……まぁその時は、あたしたちは中学3年生だったんですけど」

「そうか、あの時……ルイって個性的な名前だなって、雪子と話してたっけ」

(幅跳び……そう言えばルイさん、凄くバネがありましたよね……スポーツやってたみたいな)

これはエミだ……ルイと最も長く“リハビリ”に付き合い、その姿を見ている。

パドルのアドバイスで“訓練”を課し始めて、見る見るうちに回復していく姿を見ているのだ。

“人間だった頃”運動部にいたというなら、納得が出来るものである。

(市立……西高……陸上部…… ――!?)

心の声で呟くように反復していたルイは――突如、自分の頭を抱え込んだ。

ガチッ、とガラスと金属を打ち鳴らすような音がテント内に響く。

手も顔も髪も、全身が同じ鉱物で出来ているため、ぶつかれば硬い音が響くのである。

(る、ルイさん!?)

「えっ!? ……あっその、すいません、あたしちょっと軽薄だったかも!?

あわわっ、どっどうしよう!?」

突如目の前でルイが見せた“異変”に、今度は雪子が狼狽した。

そんな雪子をサラが慰める。

(だ、大丈夫です雪子さん、貴方の所為じゃないです……ルイさん、落ち着いてください!)

(……だ、大丈夫……ちょ、ちょっと、目まいがしただけ……)

ルイはゆっくり頭から手を離し、ぶんぶん、と頭を振る。

その表情からはまだ、動揺の色が抜けていないが、先ほどの呆然とした顔つきではなかった。

「あっあのっ……すいません、変なことを言って」

(ううん、そんなことない……むしろ貴重な情報、あたしこそお礼を言わなきゃ)

ルビーのような真っ赤な顔に、やや寂しげな笑みを浮かべる鉱物の少女。

(1つ、聞きたいんだけど……その“陸上部のルイさん”は、苗字とか覚えてる?)

「えっ? ……いえ、そこまでは……名前が個性的だなって、思っただけだから……」

(そっか……うん、ありがとう、でもちょっと嬉しいよ……その子が多分、あたしなんだろうね。

少し、過去の自分に近づけた気分……エミちゃんの気持ち、今なら凄く分かる)

(ルイさん……)

「でも……これって良い機会かも知れないね」

これは明美だ……気を取り直しつつ、話を発展させようとする。

「どういうことですか?」

「今まで人前に出て来れなかったルイさんたちが、こうやって町の人たちと積極的に交流することで、

昔の記憶の復元とか、行方不明者の情報の照合とかがしやすくなったってこと。

今までなら非常識ってだけで避けていた出会いが、事件がきっかけで行われるようになって、

みんなが分かり合えるのなら、本当に素晴らしいことだと思う」

明美の言葉に、参加者たちがうんうん、と頷く……そして更に滋が言葉を紡いだ。

「そう言や、春海ちゃんが言ってたな……どんな姿になってもエミちゃんはエミちゃんだって。

エミちゃんのお母さんも、エミちゃんと暮らすことを決めたわけだし」

「春海ちゃんカッコいいなぁ、まさにそうだと思うよ」

「ふぇ? ……いやぁその……何だか、て、照れちゃいますぅ」

滋と明美の賛辞に、春海の顔と金色の瞳がふにゃっ、とマシュマロのように緩んだ。

|

|

「……やっぱり、上手く行きませんね」

中央公園に並べられたテントの1つで、先ほどのマスコミコンビが機器を弄っていた。

その横に前畑とアイガーが、渋い表情で立っている。

あの後……動けない被害者たちをコンテナに運び込んでから、4人はこのテントにやってきた。

カメラマンらしき男が弄っているのは、災害時に使う無線機器である。

隣でリポーターらしき女性が、顔全体に困惑の色を浮かべている。

「まさか本当に、電波障害を起こしているんですかね?」

「小規模とは言え、核爆発に相当する現象があったのなら、電磁パルスが発生しているはずです。

幸い電灯は点いていますが、精密機器は充てにならないでしょうね」

「つまりあんたらの特ダネ報道は、外に発信できないことになるな」

アイガーの皮肉に、リポーターの女性はちょっと、膨れるような表情を浮かべた。

「わ、私たちの取材はともかく……通信機が使えなかったら、ここは完全に陸の孤島ですよね?

街の外に出ようとしたら、どこかで必ずあの変な“ゾーン”を通過しなきゃいけないわけですし……」

「そうですね……少なくとも我々警察のこれまでの調査では、主要道は事実上全て詰まっていますし、

パドル殿の話が確かなら、このゾーンはリング状に朝陽市を取り囲んでいることになる」

「あ、でもアイガーさんのような能力の持ち主なら、あのゾーンを越えることが出来るのでは?」

「……あのな、その後はどうするんだよ……“石化ベルト”を越えてきた金属の怪人を、

向こうの人間共が好意的に解釈する保障があるのか?」

「あっ……」

アイガーのクールなツッコミに、自信ありげだった女性リポーターは沈黙した。

そこに無線機を諦めた男性カメラマンがフォローを入れる。

「けれど、向こうの人たちもたぶん、ここにそういう被害者たちがいると踏んでると思いますよ。

こっちから試して失敗した人がいるなら、向こうにだっているはずですし」

「そっそうですよね、じゃあやっぱり、誰かがあのゾーンを越えて支援を募るべきでは?」

「仮に支援の必要を訴えられたとして、誰がこの地域に入れるんです?」

前畑のやっぱりクールなツッコミが、議論を再び停滞させた。

仮に“SOS”が何とか届いたとしても、現場と物質的な行き来がなければどうしようもないのだ。

しかし有機物である限り、街を包囲している“石化ベルト”を通過させられないのだとしたら、

非常食や有機素材(ビニル類など)の救援物資は、まず受け取れない理屈になる。

「――“サークル”の停止か、最小限“途切れさせる”しか、復旧の手段はないでしょうねぇ」

ふと、横から声がした……4人が振り向くと、パドルが立っている。

マスコミコンビの表情も大きくは変わらない……どうやら既にパドルと会っていたらしい。

「パドル殿、お疲れ様です」

「まぁ、ちょっとした休憩タイムですがね……まだ復元待ちの被害者はたくさんいますんで」

「サークルを途切れさせるって言ったな……方法の見込みはあるのかよ?」

因みにアイガーは組織の元メンバーでも幹部ではないため、組織の最高機密までは知らないのだ。

「サークルの起動装置のようなものをラボで見た……まぁあくまでもそこからの推測の話になるが、

複数の装置をリング状に配置して、中央の制御核と連動させる気だったんじゃないかな」

「つまり……あの石化異変ゾーンの中に、その装置が設置されている可能性があると?」

「少なくとも触媒になるものを置いていない限り、効果は持続しないはずです」

パドルの言葉に、前畑は「うーん」と言いながら腕を組む。

「まだ数時間しか調査していませんが、そのような機器は見つかっていないようですが……」

「最高機密をわざわざ見えるところに置くほど、連中も脳天気じゃねぇだろうぜ」

そこでぽかんと聞いていたマスコミコンビの1人、男性カメラマンが会話に割り込んだ。

「つまり……あのゾーンの延長上の山林のどこかに、その装置が設置されてる可能性があるわけですね?」

「まだ可能性の話ですがね……いずれにしろあの効果を切らなきゃ、支援を募れんわけでしょう」

「だとしたら……どっちにしろ、誰かがあのベルトに踏み込まにゃならんな。

俺は行けると思うが……1人じゃ限界がある、キャリアの警官もさて、どこまで頼れるのか」

警官は頼れない、と言いたげなアイガーの態度に、前畑がむっとしたのは気の所為ではない。

だがアイガーは別に、警察の捜査能力を軽視したわけではない。

これまでの被害者捜査とは違う、秘密結社の最高機密に踏み込もうとしているのだ。

メドゥアスはまだ全滅を確認されたわけではない……妨害は十分に考えられる。

相手が仮にアイガーのような“強化工作員”なら、例え“経験者”でも警官の能力では心許ないのだ。

それこそ重火器で集中砲火でも浴びせない限り、止められない相手なのだから。

もっと言えば、アイガーは明らかにパドルの“戦力”を頼っていた。

この男がメタロイド戦士と互角以上に戦えることを、アイガーはその身で思い知っていたからだ。

そしてパドルも、アイガーの言いたいことは十分に分かっていた。

「……そうだな、俺が行くしかないだろう、だが被害者の復元は俺かライカじゃないと出来ない。

取り合えず、こっちのメドが立つまで、待っててもらう必要がある」

|

|

午前3時半を過ぎた……今は晩夏なので、もうすぐ夜明けだ。

「ふぁあぁ……」

「……豪快な欠伸ねぇ。 まっ、そういうところが眞希らしいけど」

「だって、もうこんな時間だよ……翔子は眠くないの?」

「なんか緊張しちゃってさ……そっか、もうすぐ夜が明けるのよね、時間って早いなぁ」

(翔子さんたちも疲れたでしょ、ちょっとでも寝ておいた方が良いんじゃない?)

声にならない言葉で、そう語りかけて来たのはターコイスのような質感の鉱物娘――ルミだ。

人間に戻る道を断たれた“元実験体”の中では、最も新しいナンバーに当たる。

その所為か、人間時代の記憶が残っており、感覚も人間時代に近いらしい。

そうした“ギャップ”に苦悩した時期もあったのだが……今はほぼ割り切れている。

いや割り切らなければ生活できないし、同じ境遇の仲間も大勢いる中で、

自分1人塞ぎ込んでも何にもならないことを、十分に分かっているのである。

そして苦悩を振り切るために、彼女は自分から積極的に行動を起こす、アクティブな生き方を選んだ。

「うん、ありがとルミさん……だいじょぶだいじょぶ、ルミさんこそ疲れてない?」

(気疲れはあるかもね……体が頑丈でも、心が付いていかないことってあるよね)

そう“言う”と、ルミはコバルトブルーの体をぐっと伸ばし、何気なくテントの外に顔を向けた。

軽く開いたテントの間仕切りの向こうから、自分に向けた視線を幾つも感じる。

そりゃあ……青い石像の少女がストレッチなんてしてるんだから、気にはなるだろう。

こんな事態で「既に隠すものでもない」1方で、多くの市民たちはまだその存在に慣れてはいないのだ。

(こんな事態になるなんて思ってなかったけど……なったらなったで、まぁいいやって思えるのよね。

アケミさんが言ってたように、確かに良い機会なのかも知れない)

「そうだね……まぁほら、みんなと打ち解けられる機会だと思ったら…… ――ルミさん?」

その時……ルミの顔の角度が止まっていることに、翔子は気付いた。

1点を凝視しているように見える……瞳がないのでその方向は読みづらいのだが。

(あの人たち、今……翔子さんの名前を呼んでなかった?)

「えっ、だっ誰!?」

「すいません――ここに、石塚翔子という名前の子はいませんか!?」

「――お父さん!? お母さんも!」

翔子がそう叫ぶのと、イスから立ち上がってテントを飛び出すのがほぼ同時だった。

中央公園でキョロキョロしながら声を上げていたのは……翔子の両親だった。

「翔子!!……良かった、無事だったか」

「爆心地の方に出かけたって聞いていたから、心配だったのよ!」

「ご……ごめんなさい」

普段強気なツインテール娘の目に、じわりと熱いものが湧き出す。

思えばセンターDにメドゥアスの怪人たちが殴り込んでから、おおよそ12時間余り。

命の危険にさらされる思いまでしながら過ぎ去った非日常な時間から、やっと開放されたのだ。

それは翔子自身も、コントロールできない感情の発露だった。

「おばさん……良かった、無事だったんですね」

「眞希ちゃん、貴方も無事で良かった……向こうでお母さんに会ったわよ」

「えっ、ホントですか!? ……ふぇえ、良かったぁ」

そして両親と再会し無事を喜ぶ“人間の友達”を、テントの端からルミが眺めている。

(……家族っていいなぁ)

(――大丈夫、あたしたちもきっと、もうすぐ会えるよ!)

(えっ!?)

ふと気付くと……隣にルイが立っている。

(ルイさんも……新しい情報を掴んだんだってね、おめでとう)

(ありがと……でももう何歩か先だけどね、この街で学生やってたことが分かっただけ)

(でも良かったじゃないの……あたしもいつか、そんな日が来るのかなぁ)

ルミが親友の嬉し涙を、寂しさを含んだ複雑な表情で眺めているのは気の所為ではない。

なまじ断片的な記憶があるだけに、募る想いも人1倍強いのだ。

(きっと来るよ……たぶん今回の事件だって、そのための巡り合わせだったんじゃないかな)

(……あたしらを石にした奴らが起こした事件をそんな風に言うの?)

(あいつらがやったのは許せないよ、けどそのためにこの出会いが生まれたのも確かじゃない?

じゃあさ、全部利用してプラスに変えて、あいつらをギャフンと言わせてやろうよ!)

ルイはそう言って、真っ赤な顔に人懐っこい笑みを浮かべ、ウィンクをした。

|

|

| (第10章第5話へ続く) |

|

【Meking Memo/設定補記】

2016~2017年頃に草稿を作成したエピソード。

朝陽市変質事件で被災=石化した市民を復元する過程で起きる交流エピソードである。

滋、天野姉弟、雪子の4人は実は1990年代前半に妄想した石化少年少女キャラのサルベージ版だったりする。

ラフ画止まりだった当時のキャラを、ASGキャラとしてサルベージし再編したのである。

また新たなムードメーカーのポジションとして、明美がキャリア側の主要メンバーに加わっている。

原形となる“アクアマリン風味の石化被害者”を最初に作った際はモブキャラだったが、

「成人間近の理解者枠」は意外にいなかった(最年長のルナも高校生止まり)のも確かなのである。

加えて翔子の両親も何気に初登場だったりする(爆)

街全体を巻き込む大事件が起きているのに、最前線にいる娘をフォローする親が登場しないというのも、

何だか薄情に思えて、両親と(事件後に)再会するシーンを作った経緯がある。

そして博美や雪子は最初から、ルイの封印された記憶に刺激を与える役回りとして設定構築している。

元ネタは上記の通り、1990年代に描いたラフ画だが、ただのモブキャラではないのである。

新たなマスコミキャラの登場も新機軸と言える……そしてこちらも協力者となるのだ。 |